|

|

|

|

|

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 [ 127 ] 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Волновое сопротивление линии Величины п, L тп С связаны соотношениями: L = 0,1 С =0,-1 где Xl и Ci - погонные индуктивность и емкость. Обычно Сх имеет порядок 10-20 пф/см. , Волновое сопротивление W может изменяться главным образом за счет величины и имеет порядок от нескольких сотен ом до 1-1,5 ком. Увеличение W достигается расширением диаметра спирали, что ведет к увеличению габаритов линии. Время задержки линии на единицу длины здесь R - величина нагрузочного сопротивления, равная необходимому значению волнового сопротивления W Для -улучшения качественных показателей линии между индуктивностями отдельных ячеек устанавливается определенная связь. Оптимальный коэффициент связи близок к 1,27 где - в мкгн/см; - в мкф/см\ - в мксек/см. - Для увеличения и W спираль наматывается на гибкий ферритовый стержень, в результате чего к W возрастают в раз (ц.-магнитная проницаемость стержня). t./n Рве. 18-13. Многоячеечная линия задержки. и - элементарная ячейка; б - обозначение линин на схемах.  Рис. 18-14. Отражения импульсов от нагрузочного конца линии задержки. о - разомкнутая. и короткозамкнутая линия с генератором импульсов, внутреннее сопротивление которого равно волновому сопротивлению линии; б - э. д. е.- генератора = 2C (в момент включения она распределяется поровну между виутреиним сопротивлением генератора R/ = и входным сопротивлением линий, равным также W); е - напряжение на входных зажимах / и 2 линии при условии, . что время пробега импульса к концу j-инии и обратно превосходит длительность импульса (уменьшение амплитуды отраженных импульсов обусловлено наличием затухания). На практике такие линии применяются для небольшой временной задержки (доли и единицы микросекунд). При большом времени задержки длина линии получается весьма значительной; в результате этого наблюдается сильное затухание. Многоячеечные линии состоят из большого количества последовательно соединенных элементарных фильтрующих ячеек (рис. 18-13). Волновое сопротивление линии а время задержки где п - число ячеек Величины L и С нельзя выбирать произвольно, так как линия должна иметь достаточно широкую полосу для неискаженного пропускания импульсов. Частота среза линии, рассматриваемой как фильтр нижних частот . /и >де ttt - длительность импульса. Если нагрузочное сопротивление линии отличается от волнового, то в линии наблюдаются отражения от онца. На рис. 18-Г4 представлены диаграммы напряжений в начале линии, если она в конце разомкнута или замкнута накоротко. Отраженный импульс напряжения приходит к началу линии через время 2/пр; его полярность совпадает с полярностью падающего импульса для разомкнутой на конце линии й противоположна для короткозамкнутой линии. Многоячеечные линии используются для задержки импульсов на время до единиц и десятков микросекунд. С увеличением времени задержки и следовательно, количества ячеек п линии возрастает общее затухание и амплитуда выходных импульсов уменьшается. Ультразвуковые линии задержки Эти линии используются для задержки импульсов от 100 до нескольких тысяч микросекунд. Электрический видеоимпульс в них преобразуется в ультразвуковой; последний распространяется в звукопроводящей среде и поступает на приемник, вновь преобразующий ультразвуковой импульс в электрический. Общее время задержки равно акустической длине пути импульса, деленной на скорость ультразвука в данной среде. § 18-5] Ограничители Для преобразования импульсов используются явления магнитострикции или пьезоэлектричества. В первом случае преобразователь состоит из катушки, надетой на ленту из магнитсстрикционного материала (например, никеля). При прохождении электрического импульса возникает волна механического возмущения, которая распространяется вдоль линии и через некоторое время достигает приемной катушки, где вновь преобразуется в электрический импульс. Во втором случае в качестве преобразователей используются пластины пьезокварца или кристаллы сегнетовой соли. На передающей стороне пьезоэлемент возбуждается врщеоимпульсом, в результате чего возникает серия высокочастотных ультразвуковых колебаний (с периодом, много меньшим длительности импульса), распространяющихся в твердой или жидкой среде. На приемной стороне имеет место обратное преобразование ультразвуковых колебаний в радиоимпульс, который после детектирования образует видеоимпульс, задержанный относительно исходного. В качестве задерживающей среды используются обычно ртуть, плавленый кварц, магниевые сплавы, сталь. Скорость распространения ультразвука v в ртути составляет около 0,15 см1 мксек, в твердых телах - 0,55 см/мксек. Общая задержка импульса tnp = t/v, где / - акустическая длина пути ультразвуковой волны. Для сокращения размеров линии часто используют .многократные отражения волны от граней звукопровода. 18-5. ОГРАНИЧИТЕЛИ Ограничителем называется электронное устройство, в кся-ором выходное напряжение остается неизменным после того, как входное напряжение достигает определен-

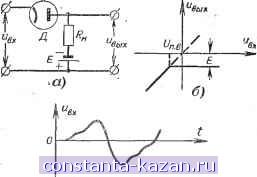

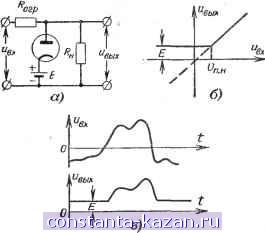

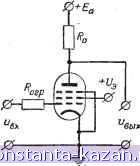

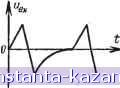

Рис. 18-15. Характесистика двустороннего ограничителя (зависимость выходного на- пряжения от входного), t/ верхний и нижний пороги ограничения. иой величины, называемой порогом ограничения. До момента достижения порога ограничения выходное напряжение повторяет по форме входное. В зависимости от соотношения между входным сигналом и порогом ограничения различают следующие типы ограничителей: ограничитель сверху (по максимуму), когда устройство имеет только верхний порог (при увеличении входного напряжения); ограничитель снизу (по минимуму), когда устройство имеет только нижний порог (при уменьшении входного напряжения); двусторонний ограничитель, когда устройство имеет верхний и нижний пороги ограничения. Основной характеристикой ограничителя является зависимость между выходным и входным напряжениями. Для двустороннего ограничителя она имеет вид ломаной линии АБВГ (рис. 18-15). Пороги ограничения сверху Un.B и снизу f)n. н' а также уровни ограничения Ue и t/ могут быть положительными и отрицательными. В практике используются ограничители с диода.ми и многоэлектродными лампами. ц- Диодные ограничители Действие диодного ограничителя основано на использовании нелинейных свойств диода - резком различии внутренних сопротивлений при перемене полярности напряжения на его электродах. В схемах ограничителей могут использоваться ламповые и кристаллические диоды. В последнем случае запирающее напряжение должно быть меньше пробивного. По характеру включения диода относительно нагрузочного сопротивления различают последовательные и параллельные ограничители. В последовательном ограничителе диод Д включается последовательно с нагрузочным сопротивлением R  Рис. 18-16. Диодный последовательный ограничитель сверху. а - схема; б - характеристика; в - :временньге диаграммы входного и выходного напряжений. Порог ограничения и„ = £ < 0. п. в (рис. 18-16). Для четкой работы ограничителя необходимо выдержать следующие соотношения: где Rp и Rp. обр сопротивления диода в прямом и обратном направлениях. Если анод диода соединен с нагрузочным сопротивлением, то имеет место ограничение сверху. Диод Д открыт, когда входной сигнал по величине меньше э. д. с. Е батареи. При открытом диоде выходное напряжение повторяет по форме входное. Когда входной сигнал превышает величину э. д. с. батареи Е, диод закрывается и выходное напряжение остается неизменным и равным Е. Порог ограничения сверху U. в= Е. Если требуется, чтобы t/ji. в = О, то батарея не используется. Для получения ограничителя снизу следует изменить полярность включения диода на обратную. В параллельном ограничителе диод включается параллельно нагрузочному сопротивлению R, (рис. 18-17). В ограничителе выбирают ?д < Rorp < < ?н < д. обр- В силу этого при открытом диоде большая часть входного напряжения падает на i?orp и выходной сигнал прага-ически остается на неизменном уровне. При закрытом диоде все напряжение падает на нагрузке. С помощью батареи устанавливается необходимый порог ограничения. В практике чаще используется схема с последовательным включением диода (в силу более четкого ограничения и меньшей зависимости от величины нагрузки).  Рис. 18-17. Диодный параллельный ограничитель снизу. а - схема; б - характеристика; в - временные диаграммы. Порог ограничения С/ = £ > 0. Офаничители с усилением Ограничение с одновременным усилением достигается при использовании триодов и пентодов. Ограничение снизу получается за счет отсечки анодного тока. Ограничение сверху можно получить двумя путями: 1) в сеточном ограничителе - за счет односторонней проводимости участка сетка-катод, который действует как диод в схеме параллельного диодного ограничителя (рис. 18-19);  Двусторонние диодные ограничители представляют в большинстве случаев комбинацию ограничителя сверху (с порогом Un. в) и снизу (с порогом £/ - и), причем (7п. в > t/n. и (рис. 18-18). вых  Рис. 18-18. Двусторонний диодный ограничитель t/ = 0; н ~ * Выходное напряжение равно нулю, если положительно, и напряжению источника, если входное ниже ограничения ( < £) ; щ,1х = = -Кб в при \и^.\<-\,Ъ е; Ri = Rs = 20 ком; R = 2 ком. При работе ограничителей необходимо учитывать действие паразитной емкости Сп, шунтирующей нагрузочное сопротивление. Она образуется емкостью монтажа и входной емкостью нагрузки. Если ограничивается сигнал, имеющий характер резких перепадов, то в результате влияния Сп фронт и срез выходного сигнала имеют характер экспонент. Для уменьшения их длительности нужно уменьшать постоянную времени ЯцСп, что при заданном Сп достигается снижением величины i .  вык Рис. 18-19. Двусторонний ограничитель с сеточным ограничением сверху. а - схема; б - динамические характеристики анодного и сеточного токов; е - входное напряжение; г - анодный ток; д - выходное напряжение. Нижний порог ограничения п-н Р^ч напряжению отсечки Eq, а верхний Ln.g- Обычно а = 10-=-20 ком, а Rpp = 0,5 -е- 1 Мом'. 2) в анодном ограничителе --за счет выбора столь большого сопротивления в анодной цепи лампы, при котором в момент достижения напряжения на сетке порога ограничения рабочая точка выходит на линию критического режима и дальнейший рост напряжения на сетке не меняет величины анодного тока и напряжения на аноде лампы. В ограничителях целесообразно использовать пентоды с резкой отсечкой анодного тока. В качестве двусторонних ограничителей часто используется двухламповая схема с общим катодным сопротивлением (рис. 18-20). Ограничение достигается за счет запирания каждого из триодов при достижении входным напряжением порогов ограничения. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |