|

|

|

|

|

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [ 133 ] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Таблица 19-2 Данные материалов проволоки, употребляемой для намотки реостатных датчиков

устройствах, а также для измерения механических перемещений, геометрических размеров, уровня жидкостей и т. п. Проволочные датчики Принцип действия проволочных датчиков основан на свойстве металлической проволоки изменять свое сопротивление при ее растяжении внешней силой. При растягивании проволоки ее сопротивление изменяется за счет увеличения длины, уменьшения сечения и изменения удельного сопротивления. Относительное изменение сопротивления проволоки датчика hR/R зависит от относительного удлинения этой проволоки AI/Iq и определяется выражением - = б - 0 о Коэффициент б назьшается относительной чувствительностью (тензочувствительностью) проволочного датчика. В табл. 19-3 приведены значения б для некоторых материалов, из которых изготовляются датчики. Таблица 19-3 Характеристика некоторых материалов, применяемых для изготовления проволочных датчиков

Примечание. Величина 6 зависит не только от состава сплава проволоки, но и. .от ее технологической обработки. Поэтому приведенные в таблице значения б надо считать ориентировочными. Проволочные датчики изготовляются из тонкой проволоки (диаметром 0,02-0,05 мм) с высоким удельным сопротивлением. Конструктивно часто они представляют собой проволочную спираль (рис. 19-2, а), наклеенную специальным клеем (табл. 19-4) на тонкую бумагу, которая затем наклеивается на испытываемую деталь. Эти датчики применяются также в виде ненаклеенной спирали (рис. 19-2, б), струны и других конструкций.  -Боза- Теизолит тга Рис. 19-2. Проволочные датчики. а - наклеенный; б - ненаклеенный; в - тензолитовый; г -фольговый. Проволочные датчики используются при измерении малых перемещений, деформаций и вибраций (в манометрах, динамометрах, микрометрах и других аналогичных устройствах). Градуировка их производится с помощью эталонных деталей, зависимость упругих деформаций которых от прилагаемых сил известна. Из партии изготовленных датчиков отбирается несколько штук, и на гра-дуировочной установке определяется их чувствительность. Затем подсчитывается средняя чувствительность, которая присваивается датчикам всей партии. Ошибки преобразования с помощью проволочных датчиков обусловливаются зависимостью сопротивления проволоки датчика от температуры, нарушением крепления датчика на исследуемой детали и неточностью градуировки. Простейший метод компенсации температурных погрешностей проволочных датчиков состоит в том, что при преобразованип используются два датчика, которые включаются в смежные плечи мостовой измерительной схемы. При этом один из них наклеивается на испытываемую деталь, а другой не наклеивается, но оба они находятся в одинаковых температурных условиях. Изменение их Таблица 19-4 Клеи для проволочных датчиков

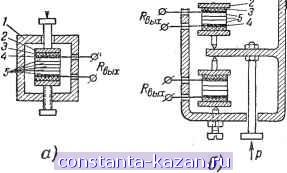

сопротивления за счет окружающей температуры взаимно компенсируется в измерительной схеме. Точность преобразования проволочными датчиками составляет 1-2%. Достоинства проволочных датчиков заключаются в том, что они позволяют исследовать весьма малые перемещения (максимальное относительное удлинение не пре-выщает 0,3-0,5%), имеют малые габариты и вес, практически безынерционны, легко принимают форму исследуемой детали. К недостаткам их следует отнести малое изменение сопротивления датчика при изменении преобразуемой величины (менее 1%), что приводит к необходимости применения в схемах с проволочными датчиками стабильных усилителей, сильную зависимость величины сопротивления от температуры окружающей среды, малую мощность рассеяния датчиком. Кроме обычных проволочных датчиков, находят применение также полупроводниковые датчики (тензолиты), которые изготовляются в виде лент или проволок из полупроводников, содержащих связующие вещества (смолы), наполнитель (мел, тальк, кварц) и проводящие вещества (уголь, сажу, графит). Отрезок тензолита с отводами наклеивается на бумагу (рис. 19-2, е), а затем вместе с последней - на испытываемую деталь. Относительная чувствительность тензолитов б на порядок выше, чем у проволочных датчиков. В последнее время широко используются также фольговые датчики, у которых проволочная решетка- делается из фольги (рис. 19-2, г). Такие датчики, имея большую теплоотдачу, позволяют пропускать через себя большие токи, в результате чего они могут применяться без усилителей. Датчики контактного сопротивления Контактное сопротивление между поверхностями двух твердых тел зависит от величины давления одного тела на другое. Чем больше давление, тем меньше контактное сопротивление, и наоборот. Это явление используется в датчиках контактного сопротивления. Контактное сопротивление между поверхностью твердых тел зависит также от материала этих тел и качества обработки соприкасающихся поверхностей. Наиболее существенные изменения контактного сопротивления при изменении давления происходят в случае использования в качестве таких тел электродных углей, удельное сопротивление которых е = 30 -5- 100 ом-мм1м. Чувствительность контактных датчиков из угольных стержней определяется выражением AR Ар S = - где AR - изменение контактного сопротивления; Др - приращение силы давления. Она может быть повышена за счет увеличения числа последовательно включенных шайб (рис. 19-3, а). Размеры шайб выби-  Рис. 19-3. Датчики контактного сопрстивления. а - обычный; б - дифференциальный; / - корпус; 2 - металлическая шайба; 3 - изоляционная прокладка; 4 - контактная пластина; 5 - угольные шайбы. раются из расчета максимального давления 65 кг/см и допустимой величины перегрева датчика: уст - t*-OX где буст - [г== 0,12-f-0,15 охл ..шкс окр. макс, установившаяся температура датчика; - коэффициент теплоотдачи, вт1дм; - боковая поверхность столбика. W= 180 -- 200° с - допустимая температура нагрева; окр. макс - максимально допустимая теь? пература окружающей среды. Датчики контактного сопротивления используются при исследовании различных механических давлений, малых перемещений, вибраций, ускорений и в других исследованиях. Наибольшее распространение они получили в качестве выходных органов регуляторов напряжения. К недостаткам датчиков этого типа следует отнести зависимость их сопротивления от температуры и наличие гистерезиса. С целью компенсации температурного влияния применяются угольные датчики с двумя столбиками, которые включаются в смежные плечи мостовой схемы (рис. 19-3,6). Термосопротивления В этом типе датчиков используется свойство проводника изменять свое электрическое сопротивление с изменением его температуры. С помощью термосопро-тиБления может быть осуществлено преобразование любой неэлектрической величины, влияющей на теплообмен проводника с окружающей средой, так как собственная температура термосопротивления определяется тепловым равновесием между ним и окружающей средой. Материалом, для термосопротивлений служат в основном металлы со сравнительно большим положительным температурным коэффициентом сопротивления (платина, никель, медь). Могут использоваться также и полупроводниковые материалы, имеющие более высокий температурный коэффициент сопротивления. Полупроводниковые термосопротивления (термисторы) имеют отрицательный температурный коэффициент. Конструкция термосопротивлення зависит от его назначения и условий применения. Термосопротивление может быть изготовлено в виде нити, катушки, спирали и пр. Изменение сопротивления датчика Ai? может быть определено из следующего выражения: AR = RaM. TRe. R - начальное сопротивление датчика; а температурный коэффициент^ сопротивления, показывающий относительное увеличение сопротивления при нагревании его на 1° С; At - изменение температуры датчика. Чувствительность датчика

до 250° С. Платиновые термометры могут работать без изоляции от внешней среды при температурах от -190 до -1-500° С. Через термосопротивлення, используемые в качестве термометров, должен протекать минимальный ток с тем, чтобы нагрев термосопротивления за счет этого тока был наименьшим в сравнении с нагревом за счет испытуемой среды (обычно величина рабочего тока составляет 2-10 ма). Погрешности проволочных термометров сопротивления обусловливаются нестабильностью электрических свойств материала сопротивления, условиями применения (глубина погружения, теплопроводность держателя) и другими причинами. Точность современных термометров сопротивления (вместе с индикаторным прибором) составляет 1-1,5%. Полупроводниковые термосопротивления (термисторы) представляют собой смеси окислов некоторых металлов (MngOg, CUgOg, FcgOg, NigO, VOg и т. д.), спрессованные и спеченные при высокой температуре. Полупроводниковые материалы- обладают большим отрицательным температурным коэффициентом (до 3-6% на 1° С). Изменение сопротивления полупроводников в зависимости от температуры определяется соотношением [т Г„) Она может быть повышена за счет выбора материала датчика с большим коэффициентом а и за счет увеличения сопротивления датчика'. Температурный коэффициент а остается приблизительно постоянным лишь в небольшом интервале температур. В табл. 19-5 указаны некоторые материалы, из которых изготовляются термосопротивления. Таблица 19-5 Некоторые проводниковые материалы, применяемые для изготовления термосопротивлеиий где R н В - постоянные для данного полупроводника коэффициенты; Ro-сопротивление термистора при температуре Г„; Т - температура термистора, К-* Термисторы более чувствительны и менее инерционны по сравнению с термосопротивлениямн, кмеют сравнительно высокое внутреннее сопротпвлеппе при малых габаритах, что делает их удобными при совместном использовании с электронными усилителями. Однако они имеют большой разброс по сопротивлению (до 20%), что является их существенным недостатком. Основные данные некоторых отечественных термисторов приведены в табл. 10-3 (сгр. 198). Электролитические датчики Работа электролитических датчиков основана на свойстве электролитов (водные растворы солей, кислот и оснований) изменять свою удельную проводимость в зависимости от концентрации раствора. Проводимость g электролита между двумя цилиндрическими электродами одинакового радиуса г с параллель-ньтш осями (рис. 19-4) определяется выражением 2пу1 g = - = cY, где Термосопротивления используются для измерения температур, для определения различных параметров газовой среды (скорость, вакуум, процентное содержание и т. д.). Выбор материала термосопротивления определяется условиями работы датчика и диапазоном рабочих температур. Медные термосопротивлення, например, могут хорошо работать в сухой атьюсфере при отсутствии корродирующих газов в диапазоне изменения температур от -50 до -4f-150°C. Никелевые термосопротивления требуют хорошей изоляции от воздействия внешней среды. Р1х можно применять для измерения температур f - удельная электропроводность электролита, зависящая от концентрации .раствора; - коэффициент, характеризующий геометрические размеры датчика.  Рис. 19-4. Электролитический датчик. В табл. 19-6 приведены электропроводности некоторых электролитов в зависимости от концентрации раствора. Измерив сопротивление электролита известной концентрации и определив из табл. 19-6 у, можно рассчитать величину коэффициента с. |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |