|

|

|

|

|

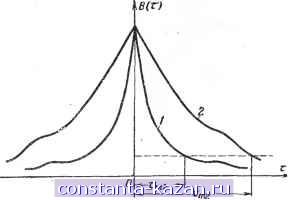

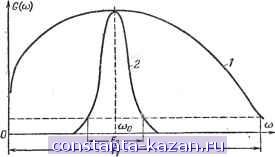

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [ 14 ] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 н и ю изменять сигнал (например, для согласования его с каналом). Получатель не имеет столь подробных сведений о сигнале. В процессе связи (до окончания приема) сигнал для получателя является в той или иной степени неожиданным. Лишь в этом случае сигнал приносит получателю информацию. Если бы на приемной стороне сигнал мог быть представлен определенной функцией времени (тем более периодической), то отпала бы необходимость в передаче такого сигнала, так как заранее были бы известны все его будуш,ие значения. По-существу на приемной стороне должен быть известен лишь код, принятый в данной системе связи. Могут иметься, конечно, некоторые представления об общих характеристиках ожидаемого сигнала или догадки о характере передаваемого сообщения. Но в остальном передаваемый сигнал является для получателя случайным процессом. Это значит, что получателю может быть известна лишь совокупность возможных сообщений и вероятность появления каждого из этих сообщений. В результате приема одно из этих сообщений превращается из вероятного события в достоверное, а все остальные - в невозможные события. Функциональные зависимости непригодны для описания таких сигналов. Поскольку в каждый данный момент сигнал с некоторой степенью вероятности может принять любое из возможных значений, то наиболее подробной характеристикой ожидаемого сигнала является перечисление возможных его значений с указанием вероятности появления каждого из них. Такого рода сведения о сигнале могут быть получены лишь в результате подробных исследований статистических свойств различных видов сообщений и сигналов. Из этого не следует, что приведенное ранее выражение для количества информации, содержащейся в сигнале (/ = п log2m), является ошибочным. Но оно получено в предположении равновероятности любого из т элементов кода. При неодинаковой вероятности появления этих элементов число возможных сообщений меньше, чем т и количество информации в сигнале :/меньшается. Пусть п элементов сигнала составлены из т элементов кода hi с вероятностью р/ * появления каждого из этих элементов. Количество информации в таком сигнале / = -nPlogzPi. г=1 Это количество информации меньше, чем п logjm и лишь при равновероятных элементах, т. е. при pi = = Рг = Практически это означает желательность такой обработки сигнала перед передачей, которая выравнивала бы вероятности появления различных элементов. Количество информации в данном объеме сигнала в этом случае будет наибольшее, но сигнал исказится. Поэтому на приемной, стороне он должен подвергнуться обратному преобразованию для восстановления первоначального вида. Указанные преобразования могут осуществляться лишь в нелинейных каскадах, которые, как известно, изменяют распределение вероятностей появления элементов сообщения. Для передачи сигнала, представляющего собой случайный процесс, чрезвычайно важным обстоятельством является взаимозависимость его эле- = Рт = оно становится равным п logm. ментов. Информация, переносимая сигналом, уменьшается, если после данного элемента сигнала hi возможно появление не любого, а лишь некоторых из т возможных элементов. Предельно жесткой взаимозависимостью элементов сигнала является случай функциональной зависимости, при которой количество переносимой информации становится равным нулю. Если элементы сообщения не являются независимыми, т. е. появление данного элемента hj зависит от наличия  * Эту величину можно представить себе как относительное число появления некоторого элемента кода т в очень длинном сигнале, т.е. -> pi при п -> оо. Рис. 4-15. Функция корреляции сигналов с малым (/) и большим (2) последействием. предшествующего элемента he, то к вероятностным характеристикам сигнала добавляются так называемые условные вероятности рр, которые характеризуют веро.чтность появления элемента hj, если предшествующим элементом был ftj. В 9Tifx условиях количество информации, заключенное в сигнале, может быть определено как т т 1= -npiPjlogPfi. i=l i=l Поскольку вероятностные взаимосвязи между элементами сигнала уменьшают его содержательность, целесообразно в процессе обработки сигнала выявлять и устранять эти взаимосвязи. С этой точки зрения принято различать сигналы по признаку последействия. В сигналах без последействия последующие значения не зависят от предьщушдх, т. е. вероятностные взаимосвязи между элементами отсутствуют. В сигналах с последействием, наоборот, предыдущее значение сигнала влияет на последующее или на ряд последующих значений сигнала. Чем ярче выражено последействие сигнала, тем больше максимальный интервал времени т^, в течение которого данный элемент сигнала еще влияет на следующие за ним элементы. Удобной характеристикой степени последействия является функция корреляции. Своими значениями В (т) эта функция характеризует степень влияния одного элемента сигнала на другой в зависимости от интервала времени т, разделяющего эти элементы. Чем больше т, тем меньше влияние между элементами, поэтому, как правило, функция корреляции 5меньшается с ростом т (рис. 4-15). Интервал времени т^, на котором функция корреляции имеет еще заметную величину, называется интервалом корреляции. Чем больше интервал корреляции, тем более удаленные значения сигнала имеют еще вероятностные взаимосвязи. Важной характеристикой остается спектр сигнала. Однако понятие спектра амплитуд, введенное для спектральной характеристики функций времени, не может быть по.пезным для характеристики случайного процесса, так как различные реализации этого процесса могут иметь различные спектры амплитуд. Поэтому вместо спектра амплитуд вводится статистический спектр С (й) сигнала, который характеризует распределение средней мощности сигнала по частотам, составляющим сигнал. Таким образом, спектр G (Q) представляет собой зависимость средней спектральной плотности мощности от частоты; его значения измеряются в ваттах на 1 гц.  Рис, 4-16. Спектр сигналов с малым (У) и большим (2) последействием. Шириной спектра F называется интервал .частот, для которых G (Q) имеет еще заметную величину (рис. 4-16). Спектр сигнала и его функция корреляции не являются независимыми вероятностными характеристиками сигнала. Обе они характеризуют взаимозависимость значений сигнала. Чем ярче выражено в сигнале последействие, тем больше интервал корреляции и тем меньше ширина спектра F. Всякое ограничение спектра увеличивает корреляцию. Произведение интервала корреляции tm на ширину спектра F имеет порядок единицы, 4-2. ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ РАДИОСВЯЗИ Помехи радиосвязи Помехами называются посторонние электрические возмущения, накладывающиеся на передаваемый сигнал и затрудняющие его прием. Они являются основным фактором, определяющим минимальную напряженность поля в месте приема, необходимую для нормальной радиосвязи. Помехи радиосвязи весьма разнообразны как по своему происхождению, так и по физическим свойствам. Напряжение радиопомех может иметь самые различные формы: оно бывает синусоидальным (помехи от медицинских аппаратов диатермии, установок высокочастотной закалки и пр.), импульсным (помехи от систем зажигания двигателей внутреннего сгорания) и совершенно хаотическим (тепловой шум). Характер мешающего воздействия помехи зависит не только от ее физических свойств, но и от особенностей радиоканала (вид модуляции, параметры приемника и т. д.). Если на входе приемника помехи представляют собой хаотически следующие друг за другом затухающие импульсы, то форма и характер затухания этих импульсов иа выходе приемника зависят от ширины полосы пропускания приемника и формы его резонансной характеристики. При редких импульсах на входе и широкой полосе пропускания каждый выходной импульс успевает затухнуть к моменту прихода следующего импульса, и в этом случае помеха носит импульсный характер. При частых импульсах на входе и узкой полосе пропу- скания выходные импульсы перекрывают друг друга по времени и помеха носит гладкий характер. В табл. 4-6 приведены основные виды помех радиосвязи, их физические причины, различия в мешающем воздействии и возможные меры борьбы с ними (помимо таких естественных мер, как увеличение мощности передат-. чика и удаление источников помех от места приема). Измерение радиопомех оказывается более сложной задачей, чем измерение радиосигналов; приборы, применяемые для измерения напряженности поля радиосигналов, непригодны для измерения большинства видов радиопомех. Поэтому получил широкое распространение метод измерения радиопомех путем определения их воздействия на стандартизованное радиоприемное устройство. Метод измерения заключается в сравнении мешающего напряжения с длительно действующим синусоидальным напряжением высокой частоты, эквивалентным по эффекту на выходе стандартизованного измерителя помех. В качестве условной единицы измерения принят микровольт эквивалентного синусоидального напряжения. Флуктуационные помехи Флуктуационные помехи отличаются от всех остальных видов радиопомех как своей черзвычайной распространенностью, так и тем, что они принципиально не могут быть устранены. Под флуктуационными помехами подразумеваются случайные колебания токов и напряжений в элементах радиоаппаратуры, обусловленные дискретной природой электричества. Например, флуктуации постоянного тока (дробовой эффект) объясняются некоторыми различиями в числе электронов, пересекающих поперечное сечение проводника в одинаковые интервалы времени, по сравнению со средним значением этого числа, определяющим силу постоянного тока. Флуктуации тока питания анодной цепи первой лампы приемника вызывают флуктуации напряжения на нагрузке, которые, будучи усиленными в последующих каскадах, могут создать ощутимую помеху на выходе приемника. Однако практически более существенными являются флуктуации напряжения, вызванные хаотическим тепловым движением свободных электронов во входных сопротивлениях приемника и в антенне (тепловой шум). Флуктуационные помехи представляют собой последовательность чрезвычайно коротких импульсов, имеющих случайную высоту и следующих друг за другом через случайные промежутки времени. Поскольку в основе явления лежит тепловое движение, промежутки между импульсами имеют порядок времени пробега молекул и электронов, а длительность импульсов еще меньше. Столь короткие импульсы имеют ,чре1звычайно широкий и практически равномерный спектр. Поэтому флуктуационные помехи называют белым шумом (по ана-. логии с белым светом); спектральную мощность Gn этих помех считают постоянной во всем диапазоне радиоволн, а мощность Рп флуктуационной помехи, воздействующей на приемник, определяют как произведение спектральной плотности на полосу частот, пропускаемых приемником, Рп = Gп2яF. Кроме того, мощность тепловых флуктуации тем больше, чем больше шумящее сопротивление R и чем больше абсолютная температура Т этого сопротивления. Средний квадрат напряжения теплового шума определяется по формуле ul = 4ЙГ/?Р, где k = 1,37-10-25em-сек/грса - постоянная Больцмана, Помехоустойчивость радиосвязи Таблица 4-6

|

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |