|

|

|

|

|

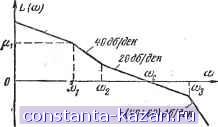

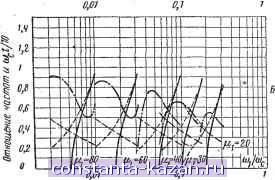

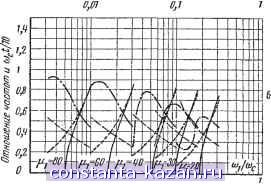

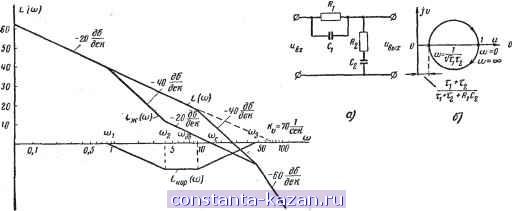

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [ 149 ] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 только ЛАХ разомкнутой системы, поскольку ЛАХ и ЛФХ в таких системах связаны определенной зависимостью. При подборе корректирующих цепей сначала строится желаемая ЛАХ.(т. е. такая ЛАХ, для которой переходная характеристика имеет благоприятную форму и заданное tp). Затем путем вычитания жаааемой JIAX из действительной находят ЛАХ корректирующей цепи, по которой затем определяют вид и параметры этой цепи. Решающее влияние на характер переходного процесса имеет вид ЛАХ на средних частотах вблизи частоты среза о^- Установлено, что благоприятное протекание переходного процесса имеет место только в том случае, если ЛАХ вблизи сй(, имеет наклон -20 дб на декаду, причем длина этого участка должна быть порядка одной декады. Низкочастотный участок ЛАХ определяет поведение системы в установившемся режиме. В астатической системе наклон ЛАХ на этих участках -20 k (k - порядок астатизма); в статической k = О и наклон О дб на декаду. Высокочастотный участок (при со сос) существенного влияния на переходную характеристику не оказывает; сн определяет характер прохождения высокочастотных составляющих. годё/ден  Рис. 20 44 Типовая ЛАХ автоматической системы, для которой построены номограммы. Для подбора желаемой ЛАХ имеются номограммы, справедливые для ЛАХ типа изображенной на рис. 20-44. Однако этн номограммы (рис. 20-45) дают также приемлемые результаты для статических систем и астатических систем с наклоном ЛАХ на участке tOj-со 2 -60 дб на декаду. Номограммы (рис. 20-45) позволяют определить следующие данные (рис. 20-46): - время регулирования (отсчет на уровне 0,95 от установившегося значения); ty - время достижения первого выброса; Нт - максимальное значение первого выброса; (П' - величину максимума амплитудно-частотной характеристики замкнутой системы и частоту, на которой он достигается. На номограммах некоторые показатели отнесены к частоте Юр. Подбор желаемой ЛАХ требует определенных навыков. Для грубых прикидок используются следующие соотношения: /т,-; желательное отношение частот 2 < - < 4; протяженность участка вблизи Юс должна СОс быть возможно большей и иметь порядок одной декады. Путем нескольких проб с учетом приведенных соотношений выбирается желаемая ЛАХ и находятся параметры корректирующего звена. Пример. Дана шстема с передаточной функцией (рис. 20-47) W (D) = 0(Гдз0 + 1)(Г0+ 1) Kv = 70 1/сек; Гд = 0,1 сек; Т = 0,02 сек. Требуется подобрать корректирующую цепь, прн которой время регулирования = 0,3 сек, а < 1,3; <р < 2/у. При данных параметрах система неустойчива, так как 1 , 1 /<Kp=7 + -v= 10 + 50 = 60 </(о. Выбираем Юс = 4 р = 13,4 1/сек. Соотношение ю/Юр < 4 определит ориентировочное значение < 4Шс. Выберем Шд = 4Шс = 53,5; Юг = 4 1/сек; Юд = 50 1/сек (длина участка - Юд несколько больше декады). Сопрягаем участок cog - Шд с низкочастотным участком прямой с наклоном -40 дб на декаду (целесообразно строить желаемую ЛАХ так, чтобы наклон соседних участков отличался на 20-40 дб/дек. Это облегчает подбор корректирующих цепей). Таким образом, определится Hj = 40 вб и = 0,8 1/сек. По номограмме (рис. 20-45), соответствующей отношению ш/Юс = 4 для (J-i = 40 Эб и -i = 5ff = 0,061, находим: Юс 1о - = 0,3; =0,42; ю„/Юс = 0.5, г =1,18; Ф„=1.2. = 0,5-13= 6,5 1,сек. ty = -j= 0,21 сек; = 0,36 сек; ю^ Переходная характеристика удовлетворяет поставленным требованиям, и полученная ЛАХ может быть принята за желаемую. Разность между действитачьной и жаааемой ЛАХ дает ЛАХ корректирующей цепи: корр = L (и) - (w)- Иллюстрация построения этих ЛАХ для данного примера дана на рис. 20-47. Корректирующие цепи Используются: а) последовательные и б) параллельные корректирующие цепи. Последовательные цепи Наиболее употребительны: форсирующее звено (рис. 20-21), интегрирующий контур (рис. 20-48), интегро-диффеоенцирующий контур (рис. 20-49). Пример, (продолжение предыдущего примера). Наиболее близкой к ЛАХ корректирующей цепи является ЛАХ интегроднфференцирующего контура. Согласно рис. 20-47 и 20-49 имеем: ч = -R А=4; == т = Т2=/?С,=~=Гдв = 0,1 сек; Т^=. - =.-. 1,25 сек; Гг = - = 0,02 сек. г/ г 1,6 ¥ I о,г о 0,01 1Ш г,ч 2,г г },S 1,2 0,0? Для aij/WgV

¥ 1,2 I

г,ч г,2

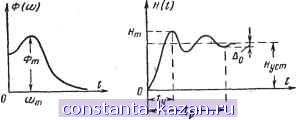

0,01 0,1 или Wj/W=°° Рис. 20-45. Номограммы для расчета желаемой логарифмической амплитудной характеристики. Номограммы построены для различных отношений а^/а^при условии, что наклон характеристики между (о^ и со составляег -40 дб на декаду, и для частот выше юз-бОбб/йек. - угловая частота колебаний на переходной характеристике. - т------*т: = - >t/ c- m/V- -----Vy/10: - Vp/O-  Рис. 20-46. Показатели качества системы 1Ф ((о) - амплитудно-частотная характеристика замкнутой системы, Н U) - переходная характеристика замкнутой системы]. Если имеющиеся в распоряжении корректирующие цепи имеют ЛАХ, только приближенно соответствующие Lkopp. после расчета целесообразно построить переходную характеристику, пользуясь методом трапецеидальных характеристик (см. стр. 448). Параллельные цепа Такт цепи включанзтся в линию отрицательной обратной связи, охватывающую наиболее инерционные звенья системы. В качестве параллельных стабилизирующих цепей чаще всего используются: дифференцирующее звено (см. рис. 20-20); - дифференцирующие звенья, состоящие из двух

Рис. 20-49. Интегродифферейцирующий контур Iff (С) т = (Т^Р -Ь 1) (TD -Ь U 2т,т2 Рис. 20-47. Построение ЛАХ корректирующей цепи. Исходная система описывается передаточной функцией D{TD + l){TD + l)- Цш) - ЛАХ исходной системы; J 1 D(0,lD + l)(0,02D-(-l) ((0) - желаемая LQppW - ЛАХ корректирующей цепи; 50 1/сек. 10 1/сек: Ъ + RiCi Т + Н,Сг) - 4т.tj Тг + Тг=-1,-+Г2 + К1Сг. схема; б - влшлитудно-фазовая характеристика; в - ЛАХ. последовательно соединенных ячеек (двухзвенный RO фильтр верхних частот) с параметрами С^, Сц, Передаточная функция такого фильтра L(w) вых (t) вх(0 72£)2 2t,TD + 1 Рис. 20-48. Интегрирующий контур \У(С) = Т^= RRCjfii i?iCi: 72= RCi, T, + T+Rfi 2Vt,T, вых (контур выполняет операцию, лишь отдаленно напоминающую интегрирование), о- схема; б - амплитудно-фазовая характеристика; в - ЛАХ. Из соотнощення Т^- = RjC+ Ri+ RyC находим RiCi== 1,25 0,02 - 0,1 = 0,92 сек. Одним из параметров следует задаться, например емкостью Cj = 1 мкф. Тогда ?1 = = 0.92 Мол.; Cl== = 0,27 мкф; 0,92 i?.i=-V = 0,l Мом При охвате звена звеном отрицательной обратной связи (рис. 20-50) расчет корректирующей цепи производится следующим образом. Следящая система приводится к простейщей, состоящей из звена с передаточной функцией W (D) (система без коррекции) и звена с передаточной функцией эквивалентного последовательного корректирующего звена W, как было описано ранее (стр. 435): W(D)= W{p) W{D): . WAD) 1 -f 1 + A |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |