|

|

|

|

|

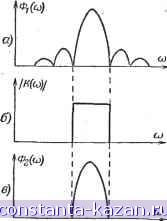

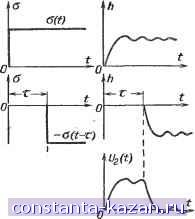

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 поступающее на вход четырехполюсника, называется воздействием. Напряжение Uif), получаемое при этом на выходе четырехполюсника, называется откликом. Различия в линейных радиотехнических цепях заключаются главным образом в соотношениях между воздействием и откликом. Цепи, предназначенные для неискаженной передачи электрических возмущений, называются линиями. В них отклик должен по возможности точно повторять воздействие. В усилителях также стремятся избежать искажений формы воздействия, но отклик должен превышать воздействия по мощности (или по амплитуде). Необходимая для этого дополнительная мощность доставляется источниками питания. Рис. 4-22. Схема четырехполюсника. Однако далеко не всегда отклик должен повторять воздействие. Иногда, например, требуется устранить некоторые частоты из спектра воздействия. Эту функцию выполняют фильтры. В других случаях может потребоваться определенное запаздывание отклика по сравнению с воздействием; это осуществляется в линиях задержки. Может потребоваться накопление воздействия Б так называемой интегрирующей цепи или получение отклика, пропорционального скорости изменения воздействия, в так называемой дифференцирующей цепи и т. д. Отклик линейной цепи зависит как от воздействия, так и от свойств цепи. В соответствии с частотными и временными представлениями сигнала (см. § 4-1) свойства линейных радиотехнических цепей могут описываться частотными характеристиками и временными характеристиками. Коэффициент передачи Частотной характеристикой радиотехнической цепи называется коэффициент передачи, представляющий собой отношение комплексной амплитуды отклика к комплексной амплитуде воздействия: Реальный сигнал, воздействующий ка радиотехническую цепь, состоит из ряда синусоидальных составляющих. Зная эти составляющие воздействия и коэффициент передачи для каждой из частот передаваемого спектра, легко найти все составляющие отклика: и2 = К (со) йг. Отсюда, в частности, следует простое соотношение между спектральными плотностями отклика и воздействия; Фг (<о)= i<:(<o)Oi((o), т. е. спектр отклика Фа (ш) равен спектру воздействия Фт (ш), умноженному на коэффициент передачи. Иллюстрацией к этому правилу является преобразование спектра воздействия с помощью полосового фильтра, коэффициент  Рис. 4-23. Спектр воздействия (а), амплитудно-частотная характеристика фильтра (б) и спектр отклика (в). передачи которого отличен от нуля лишь в полосе F передаваемых частот (рис. 4-23). Коэффициент передачи представляет собой комплексную величину: а{<о) = Л(щ) Модуль коэффициента передачи равен отношению действительных амплитуд отклика и воздействия иназывается амплитудно-частотной характеристикой цепи. Аргумент коэффициента передачи ф (to) выражает фазовый сдвиг между синусоидальными напряжениями на выходе и входе цепи и называется фазово-частот-ной характеристикой. Переходная функция Временной характеристикой радиотехнической цепи является переходная функция. Для ее определения представим, что до некоторого момента времени ни- s(t) какого воздействия на цепь не 7 было, а затем на вход цепи подано напряжение, равное еди- нице, которое в дальнейшем не о изменяется, 0(0 = 1. 6(t-r) Такое воздействие называется единичной функцией или функцией включения (рис. 4-24). Отклик цепи на воздействие в виде единичной функции называется переходной функцией h (t). Переходная функция представляет особые удобства для анализа процессов, протекающих во времени, ц, в частности, переходных процессов. Любое Рис. 4-24. Единичная функция без запаздывания (а) и с запаздыванием (б).  Модуль этого сопротивления

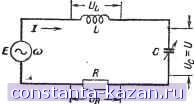

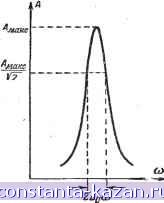

Рис. 4-25. Использование переходной функции для определения переходного процесса, вызываемого прямоугольным импульсом. сложное воздействие на электрическую цепь можно представить в виде суммы единичных функции. Зиая отклик системы на единичную функцию, можно таким путем найти отклик на воздействие любой сложности. В качестве иллюстрации на рис. 4-25 показан путь нахождения переходного процесса в цепи, на которую действует прямоугольный импульс, представленный суммой двух единичных функций. Последовательный колебательный коитур Сдвиг фаз между э. д. с. источника и током в контуре определяется из соотношения coL - R Наименьшим сопротивлением мин ~ R последовательный контур обладает при coL = т. е. при совпадении частоты источника колебании (или несущей частоты принимаемого сигнала) с частотой сОр свободных колебании в контуре. со = СОп = V LC Этот случай носит название резонанса, а частота со = СОр называется резонансной частотой. При резонансе в последовательном контуре могут быть замечены следующие явления: 1) индуктивное сопротивление контура компенсируется численно равным, но противоположным по знаку емкостным сопротивлением; Колебате;ьньш контуром называется цепь, состоящая из последовательно соединенных конденсатора С, катушки индуктивности L и сопротивления R. Чтобы в контуре  Рис. 4-26. Последовательный колебательный контур.  Рис. 4-27. Векторные диаграммы напряжений в последовательном контуре при частотах ниже резонансной (а), резонансной (б) - и выше резонансной {в). имели место незатухающие вынужденные колебания, необходимо питать его от источника колебаний, который может быть включен последовательно (рис. 4-26) или параллельно (см. рис. 4-30) обоим реактивным элементам. Последовательное включение применяется для источников с малым внутренним сопротивлением. Включая последнее в R, получим полное сопротивление цепи последовательного контура: Z=i- = R+j[.L-l. 2) ток Б контуре становится наибольшим; 3) ток Б контуре совпадает по фазе с э. д. с. источника (Ф=0); 4) приложенная к контуру э. д. с. целиком падает на активном сопротивлении, так как напряжения на реактивных элементах компенсируют друг друга. Благодаря этому резонанс в последовательном контуре называется резонансом напряжений. Сказанное хорошо иллюстрируется векторными диаграммами напряжении на элементах последовательного контура (рис. 4-27). Настройка последовательного контура в резонанс с несущей частотой принимаемого сигнала производится конденсатором переменной емкости. С этого же конденсатора обычно снимается выходное напряжение: соС \Z\ шС (02 \ 2 щ2 ;j2C 1:--2 Графическое изображение амплитудно-частотной характеристики контура называется резонансной кривой. Семейство резонансных кривых для различных затуханий контура d представлено на рис. 4-28 Чем меньше затухание контура, тем более острую вершину и крутые скаты имеет резонансная кривая. При настройке контура в резонанс с частотой источника колебаний получаем: я макс J макс - Е- - л Величину, обратную затуханию, называют добротностью контура: ЮО 90 80 70 60 50 40 30

В современных радиотехнических контурах эта величина может быть порядка 200-300. Добротность контура показывает, во сколько раз резонансное значение напряжения на реактивном элементе превышает э. д. с, приложенную к контуру 0,2 0,1 О 0,1 Q2 Рис. 4-28. Резонансная характеристика колебательного контура. Расстройкой контура называют разность между резонансной частотой и частотой колебаний: В таком случае для частот, близких к резонансной ш яа щ, величину Острая резонансная характеристика позволяет путем настройки контура в резонанс с несущей частотой сигнала осуществить селекцию полезного сигнала, т. е. выделение его из множества других сигналов, которые имеют другую частоту, попадают на скат резонансной кривой и ослабляются по сравнению с полезным сигналом. Но ослабляя сигналы соседних радиоканалов, контур должен пропускать без заметного ослабления все составляющие спектра полезного сигнала. Для этого контур должен обладать достаточно широкой полосой пропускания 2Др(1) (рис. 4-29), которую принято определять на уровне . Л = = 0.707 акс. (1)2 tpZ (Щд -{- (0) ((О (Дд) 2Дсй 6- -о~ 1 - ~ 2-- 2 естественно называть относительной расстройкой. Затуханием контура принято называть величину R R где tOoC  называется характеристическим сопротивлением контура. Используя эти обозначения, получим выражение для амплитудно-частотной характеристики контура, пригодное для частот, близких к резонансной Л. - Рис. 4-29. Определение полосы пропускания контура. Ширина полосы пропускания контура может быть легко найдена из условия Л1 JfiKUn I |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |