|

|

|

|

|

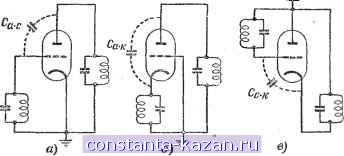

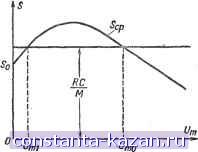

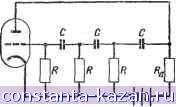

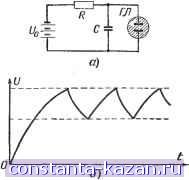

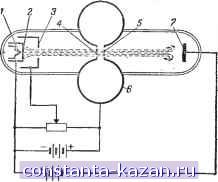

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 схем двухконтурных ламповых генераторов: а) схема G общим катодом; б) схема с общей сеткой; в) схема с общим анодом (рис. 4-69).  Рис. 4-69. Двухконтурные ламповые генераторы. Условие самовозбуждения генератора Любой проводник, обладающий активным сопротивлением, поглощает энергию протекающего по нел1у тока. Сопротивление такого проводника мы считаем положительным. Если проводник не поглощает энергию тока, то его активное сопротивление следует считать равным нулю. Если же проводник (или система проводников) не только не поглощает энергию, но даже отдает ее, то сопротивление такого проводника естественно считать отрицательным. Примером системы с отрицательным сопротивлением является ламповый генератор. Наличие установившихся колебаний в контуре генератора свидетельствует об отсутствии потерь в ием. Более того, контур не только не потребляет колебательную энергию, но и отдает ее (например, в антенну). Следовательно, контур должен обладать отрицательным сопротивлениел!, а поскольку сопротивление R реального контура положительно, то для самовозбуждения генератора в контур должно быть внесено дополнительное отрицательное сопротивление Двн. так чтобы + Рвн < 0. Это и есть условие самовозбуждения генератора. Физической причиной внесения отрицательного сопротивления iH являются те порции энергии, которые поступают в контур от источника энергии под действием регулирующего устройства. Теория лампового генератора с индуктивной связью (рис. 4-65) дает следующую величину вносимого в контур отрицательного сопротивления: где М - коэффициент взаимоиндукции между контурной катушкой L и катушкой обратной связи L; Sq - начальная крутизна характеристики лампы. Таким образом, условием самовозбуждения лампового генератора с индуктивной связью является неравенство т. е. для возбуждения лампового генератора необходимо увеличивать обратную связь. Установившийся режим генфатора Рассмотрим процесс установившихся автоколебаний в ламповом генераторе с индуктивной. обратной связью и с контуром в цепи сетки (рис. 4-65). Для учета нелиней- ности процесса автоколебаний используем понятие средней крутизны. Средней крутизной лампы называется отношение амплитуды первой гармоники анодного тока к амплитуде синусоидального напряжения на управляющей сетке: --ср - Средняя крутизна не является постоянной величиной, а зависит от амплитуды колебаний Um-Но при установившемся режиме генератора амплитуда колебаний остается неизменной, и поэтому среднюю крутизну можно считать постоянной величиной. Определим э. д. с, вносимую в колебательный контур по цепи обратной связи. Эту э. д. с. можно считать созданной лишь первой гармоникой импульсов анодного тока: так как контур отфильтровывает остальные гармоники и их вкладом можно пренебречь. Подставив сюда 1, Ul - Sept/-Sep- . получим: Электродвижущая сила, вносимая в колебательный контур, создает падение напряжения на элементах контура. Согласно второму уравнению Кирхгофа R + } Сравнивая последние два выражения для вносимой э. д. с, получим: CP Из этого равенства сразу следуют два важных соотношения: 1) значение частоты генерируемых колебаний = ! 2) условие, которое должно выполняться при установившихся колебаниях. CP = 0. Поскольку средняя крутизна является функцией амплитуды колебаний Um, то последнее равенство можно рассматривать как уравнение для определения установившейся адшлитуды колебаний. Уравнение М можно решать графически. Прямая обратной сеязи.  Рис. 4-70. К определению амплитуды колебаний в мягкой автоколебательной системе. Пусть, например, средняя крутизна монотонно убывает с ростом Um (рис. 4-70), что характерно для так называемых мягких автоколебательных систем. Амплитуда установившихся колебаний определится точкой пересечения кривой средней крутизны и прямой обратной связи. При увеличении обратной связи (т. е. при увеличении М) прямая обратной связи опускается и амплитуда установившихся колебаний возрастает. Наоборот, при уменьшении обратной связи прямая обратной связи поднимается и амплитуда установившихся колебаний уменьшается до тех пор, пока средняя крутизна не становится равной начальной крутизне S; при этом fJmo ~ О- При меньших значениях обратной связи колебания невозможны, так как не выполняется условие самовозбуждения.  Рис. 4-71. К определению амплитуды колебаний в жесткой автоколебательной системе. В жесткой автоколебательной системе средняя крутизна с ростом амплитуды сначала увеличивается, а потом убывает (рис. 4-71). Если прямая обратной связи занимает положение, показанное на рис. 4-71, то колебания сами по себе возникнуть не могут, так как не выполняется условие самовозбуждения. Но если сообщить автоколебательной системе толчок t/m > i/mi. то далее амплитуда колебаний начнет нарастать сама вплоть до значения 1/ го- Необходимость первоначального толчка характерна для жесткой системы. Жесткая система может быть переведена в мягкую путем такого увеличения обратной связи, при котором прямая обратной связи располагается ниже значения S = Sg. Реостатно-емкостные генераторы синусоидальных колебаний (i?C-генераторы) Во всех рассмотренных выше генераторах синусоидальных колебаний имеется колебательная система с двумя реактивными накопителями энергии - индуктив- ным L и емкостным С. Наличие их обеспечивает возможность непрерывного изменения тока во времени вследствие перекачки энергии из одного накопителя в другой и обратно. Но подобную перекачку энергии можно осуществить, выбрав в качестве накопителей энергии не емкость и индуктивность, а, например, две или более емкостей. Таким образом, было бы ошибкой полагать, что синусоидальные колебания могут возникнуть только в системах, содержащих колебательный контур LCR. Широкое при-  Рис. 4-72. RC-генератор. менение получили также реостатно-емкостные генераторы синусоидальных колебаний. Одна из схем такого /?С-генератора показана на рис. 4-72. При выборе SR > 29 в этой схеме происходят практически синусоидальные автоколебания с частотой (В = -=г Y6RC Частота колебаний в /?С-генераторах обратно пропорциональна первой степени емкости, а ие квадратному корню из емкости, как это имеет место в LC-генераторах- Благодаря этому при одном и том же изменении емкости в RC-re-нераторах достигается значительно большее перекрытие по частоте. /?С-генераторы особенно удобны для получения большого диапазона низких частот - от нескольких герц до нескольких килогерц. Применение в этом диапазоне /,С-генераторов требует очень громоздких катушек индуктивности. Релаксационные колебания Широкое применение находят также и несинусоидальные колебания, которые обычно называются релаксационными колебаниями. В релаксационных генераторах вместо двух реактивных накопителей энергии (LC-генераторы или JRC-генераторы) используется Один накопитель. Колебательный процесс в таком генераторе состоит в том, что накопитель запасает энергию, пока не будет достигнут некоторый высший уровень. Затем регулирующее устройство разряжает накопитель на цепь разряда, пока запас энергии не достигнет некоторого низшего уровня. При этом регулирующее устройство слова срабатывает и включает накопитель на зарядку. Регулирующее устройство в свою очередь управляется обратной связью, идущей от накопителя и обеспечивающей переключение регулирующего устройства лишь при достижении энергии накопителя двух фиксированных уровней - высшего и низшего. Размах колебаний определяется разницей между этими энергетическими уровнями. Простейшим релаксационным генератором является релвксационный генератор с газоразрядной лампой (рис. 4-73, а). В нем накопителем является конденсатор С, который заряжается батареей Ug через сопротивление R. Регулирующим устройством является газоразрядная лампа ГЛ. Когда напряжение на заряжающемся конденсаторе достигнет величины напряжения зажигания газоразрядной лампы, в ней возникнет ионизация газа и сопротивление лампы резко упадет. Конденсатор при этом начнет разряжаться на это малое сопротивление лампы. При  Рис. 4-73. Релаксационный генератор на газоразрядной лампе. достижении величины напряжения конденсатора, при которой ионизация прекращается, сопротивление лампы возрастает и снова начинается зарядка конденсатора. В результате напряжение на конденсаторе колеблется между двумя уровнями, как это показано на рис. 4-73, б. Особенности генерирования дециметровых и сантиметровых волн Электронная лампа может служить безынерционным регулятором тока, посылаемого источником питания в колебательный контур, лишь в том случае, если время пролета электронов в лампе значительно меньше периода генерируемых колебаний. На дециметровых и более коротких волнах время пролета электронов внутри лампы становится сравнимым с периодом колебаний. Это вызывает отставание изменений тока, протекающего через лампу, от изменения напряжения на ее сетке, приводит к невыгодному режиму работы генератора н невозможности получения колебаний достаточной мощности. Поэтому для генерирования дециметровых и более коротких волн применяют специальные электронные лампы, в которых используются эффекты взаимодействия электронного потока и электромагнитной волны. Пусть однородный электронный поток движется в. пространстве, занятом электромагнитной волной. Электрическое поле волны, воздействуя на электроны, может увеличивать или уменьшать скорость движения каждого электрона, а также изменять направление этого движения. В результате сумма кинетической и потенциальной энергии электрона не остается постоянной, а происходит приращение полной энергии. Приращение энергии может быть как положительным, так и отрицательным, т. е. в процессе взаимодействия электрон либо отбирает энергию от поля волны, либо отдает часть своей кинетической энергии электромагнитной волне. В различных точках пространства электрическое поле волны имеет различную фазу колебаний и поэтому по-разному действует на движущиеся электроны. Те электроны потока, которые тормозятся полем, называются правильнофазными, а те электроны, которые разгоняются полем, т. е. отбирают энергию от поля, - неправильнофа з н ы м и. Вследствие различия в скоростях движения правильнофазных и неправильно-фазных электронов электронный поток утрачивает однородность: плотность тока в различных точках электронного потока становится неодинаковой. Незатухающие колебания в электромагнитной волне могут поддерживаться лишь в том случае, если в пространстве взаимодействия электронов с волной число правильно-фазных электронов будет превышать число неправильно-фазных. Таким образом, рабочий процесс генератора должен не только сортировать электроны потока на правиль-нофазные и неправильнофазные, но и обеспечивать количественное преобладание правильнофазных электронов над неправильнофазными. Таков принцип передачи энергии от источника питания, создающего электронный поток, к электромагнитному полю для поддержания незатухающих колебаний в нем. Этот принцип находит различное конструктивное воплощение в таких генераторах, как клистрон, магнетрон, лампа бегущей волны и лампа обратной волны. Клистрон. Схема клистрона изображена на рис. 4-74. Нить накала 1 подогревает оксидированный катод 2. Электроны', излучаемые катодом, направляются фокусирующим электродом 3 в пространство взаимодействия между сетками 4кб тороидального объемного .озонатора 6. Если условия самовозбуждения клистрона выполнены, то между сетками резонатора действует переменное напряжение, сообщающее электронам положительное или отрицательное ускорения, благодаря чему электроны.  Рис. 4-74. Схема клистрона. / - нить накала: 2 - катод; 3 - фокусирующий электрод; 4 н Б - сетки; 6 - объемный резонатор; 7 - отражатель. покинувшие резонатор, группируются по плотности. В дальнейшем электроны встречают тормозящее поле отражателя 7, имеющего отрицательный потенциал, изменяют направление движения на обратное и вновь попадают в пространство взаимодействия. Если режим клистрона выбран правильно, то уплотненные группы электронного пучка при возвращении в резонатор встречают тормозящее поле. В этом случае электроны отдают свою кинетическую энергию полю резонатора и, таким образом, энергия источника питания, создающего электронный пучок, преобразуется в электромагнитные колебания резрнатора. Электроны разряженных групп пучка являются неправильнофазными, но их количество незначительно. Клистроны используются главным образом в качестве гетеродинов в приемниках сантиметрового диапазона волн. Изменение частоты генерируел1ых колебаний осуществляется обычно путем деформации стенки объемного резонатора. |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |