|

|

|

|

|

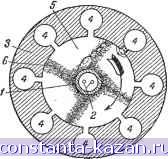

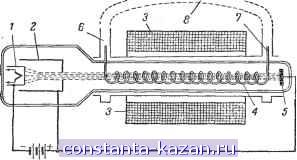

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [ 24 ] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 Л^агнетрон. Схема магнетрона показана на рис, 4-75. Этот прибор содержит цилиндрический катод /, подогреваемый нитью 2, анодный блок 3, состоящий из нескольких объемных резонаторов 4, и пространство взаимодействия 5, разделяющее катод и анод. Источник питания приложен между катодом и анодом. Кроме того, имеется постоянный магнит, создающий магнитное поле, силовые линии которого проходят через пространство взаимодействия параллельно образующим катода.  Рис. 4-75. Схема магнетрона. / - катод; 2 - нить накала; 3 - анодный блок; 4 - объемные резонаторы; 5 -пространство взаимодействия; 5-электронное уплотнение. Таким образом, электроны, испускаемые катодом, находятся под действием трех полей: постоянного электрического поля источника питания, поля постоянного магнита и переменного электрического поля резонаторов магнетрона. Поле источника питания придает электронам необходимую для работы скорость. Постоянное магнитное поле искривляет траектории электронов и заставляет электроны двигаться вдоль поверхности анодного блока. Вследствие этого электроны создают переменные электрические поля в резонаторах и взаимодействуют с этими полями. Электроны, летящие от катода к аноду, образуют вращающееся вокруг катода электронное облако с неравномерной плотностью электронов. В тех местах, где высокочастотное электрическое поле резонаторов тормозит электроны, образуются уплотнения б, называемые спицами элипронного облака. При правильном выборе размеров магнетрона и его режима (анодного напряжения, магнитной индукции) спицы электронного облака всегда находятся в местах тормозящего поля объемных резонаторов, чем обеспечивается превращение энергии источника питания в энергию высокочастотных колебаний. Частота генерируемых колебаний определяется прежде всего геометрическими размерами резонаторов. Лампа бегущей волиы. Схема лампы бегущей волны представлена на рис. 4-76. Излучаемые катодом 1 электроны попадают в электрическое поле анода 2 и приобретают необходимую для работы скорость. Поле магнитной системы 3 направлено вдоль оси лампы. Под действием этого поля электроны фокусируются в узкий пучок, который проходит внутри металлической спирали 4 к коллек- тору 5. Спираль является замедляющей системой. Электромагнитная волна, возбужденная на входе 6 замедляющей системы, движется вдоль витков спирали со скоростью света; при этом скорость распространения волны вдоль оси спирали во столько раз меньше скорости света, во сколько раз длина витка спирали больше шага спирали.. Если эту скорость сделать приблизительно равной скорости электронов, то происходит наиболее эффективное взаимодействие между электронами и волной. Волна на одном участке ускоряет электроны, а на другом замедляет их. Ускоренные электроны нагоняют заторможенные и электронный пучок становится неоднородным. При правильно выбранном режиме лампы замедление электронов происходит в местах их уплотнения, а ускорение - в местах разряжения электронов. Поэтому процесс передачи энергии от электронов к полю превалирует над обратным процессом и амплитуда волны нарастает по мере ее продвижения от входа 6 к выходу 7 замедляющей системы, т. е. происходит эффект усиления. Если теперь соединить вход и выход линией обратной связи 8, причем так, чтобы колебания, поступающие с выхода, совпали по фазе с колебаниями, имеющимися на входе, то произойдет генерирование незатухающих колебаний. Частота этих колебаний зависит от геометрических размеров системы.  Рис. 4-76. Схема лампы бегущей волны. / - катод; 2 - анод; 3 - магнитная система; 4 - спираль; 5 - коллектор; € - вход; 7 - выход; 8 - линия обратной связи. Лампы бегущей волны делятся на лампы прямой волны, в которых электроны и волна движутся в одном направлении, и лампы обратной волны, в которых электроны и волна движутся навстречу друг другу. В последнем случае также возможны эффекты усиленияи генерации. Схема лампы обратной волны содержит те же элементы, но вход и выход замедляющей системы меняются местами. Линия обратной связи оказывается ненужной, так как генерация незатухающих колебаний возможна за счет внутренних связей процесса взаимодействия поля и потока электронов. 5 Большим преимуществом генератора на лампе бегущей волны является зависимость частоты от анодного напряжения, что позволяет весьма просто регулировать частоту генерируемых колебанкй в больших пределах. ГЛАВА ПЯТАЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН 5-1. СВЕДЕНИЯ О РАДИОВОЛНАХ Радиоволнами называются электромагнитные колебания, применяющиеся для передачи сигналов на расстояние без помощи проводов. Радиоволны создаются в результате излучения какого-либо тела (обычно антенны), возбуждаемого источником высокочастотных колебаний (обычно генератором высокой частоты), и представляют собой периодически меняющееся электромагнитное поле, в котором переменные электрическое и магнитное поля тесно взаимосвязаны и любое изменение электрического поля влечет за собой возникновение магнитного поля (и наоборот). Период (частота) колебаний электромагнитного поля определяется частотой возбуждающего источника и в про- Вентор f Скорость распространения радиоволн в пространстве, ие заполненном веществом, составляет 300 ООО км1сек. В пространстве, заполненном веществом, скорость распространения V определяется относительными диэлектрической проницаемостью F и магнитной проницаемостью и вещества: с  где с = 300 ООО /ш/сек. Длина волны ). равна расстоянию, которое радиоволна проходит за один период колебаний электромагнитного поля (рис. 5-2). Угаправлеиае 90° Векторр Направление распространения равио-  Вектор Н Рис. 5-1. Расположение векторов напряженности электрического и магнитного полей при распространении радиоволн в свободном пространстве. цессе распространения радиоволн не изменяется, если передатчик и приемник неподвижны. Если же передатчик, приемник или оба вместе движутся друг относительно друга, то частота принимаемых сигналов отличается от частоты сигналов передатчика (эффект Допплера), причем сближение передатчика и приемника приводит к возрастанию, а удаление - к уменьшению первоначальной частоты / на величину где Vf - радиальная составляющая скорости сближения (удаления); V - скорость распространения радиоволн. Наглядно радиоволны могут быть представлены в виде векторов (рис. 5-1), характеризующих напряженность электрического поля (вектор Е) и напряженность магнитного поля (вектор Я). В практической системе единиц напряженность электрического поля измеряется в вольтах на метр (е/ж), а напряженность магнитного поля в амперах на метр (о/ж). В воздушной среде напряженности полей связаны между собой соотношением Это соотношение часто называется волновым сопротивлением пространства. Постоянство скорости распространения в однородной среде является важным свойством радиоволн. Воздушное пространство при многих расчетах приближенно можно считать однородной средой. pacnpocmpaHEHUff Рнс. 5-2. Длина волны. Диапазоны радиоволи приведены в табл. 5-1. Фронтом радиоволны называется поверхность, все точки которой имеют одинаковую фазу, т. е. поверхность, в каждую точку которой радиоволны, излученные антенной- в разных направлениях, приходят в одно и то же время Так, если антенна излучает энергию во всех направлениях в однородной среде, то за некоторый про-  Рис. 5-3. К объяснению понятия фронт волны . а - сферический фронт; б - плоский фронт. межуток времени радиоволна, распространяясь в разных направлениях с равной скоростью, охватит часть пространства, которое может быть ограничено сферической поверхностью (рис. 5-3, с). В любой точке этой поверхности фаза радиоволны одинакова. Фронт такой радиоволны называется сферичес к им. На практике наиболее часто приходится интересоваться фронтом радиоволны на очень больших расстояниях от передающей антенны, а также небольшим его участком, с которого происходит съем радиочастотной энергии § 1-5] Сведения о радиоволнах Таблица 5-1 Диапазоны волн

приемной антенной. В этом случае фронт волны можно считать плоским (рис. 5-3, б]. Перенос радиочастотной энергии происходит в направлении распространения радиоволн и определяется с помощью вектора Умова - Пойнтинга р. Этот вектор перпендикулярен векторам Е и Я (рис. 5-1), а его направление определяется по правилу буравчика . Величина вектора р определяет плотность потока радиочастотной энергии, т. е. показывает, какое количество энергии проходит за 1 сек сквозь площадку в 1 м^, расположен- -редатчику к£ ную перпендикулярно направлению распростра- [ ~ нения радиоволны, l/f р = ЕН = (называемой иногда также плоской), круговой и эллиптической. Характер поляризации определяется конструкцией и ориентировкой передающей антенны. £2 120я Поляризация радиоволн определяется, ориентировкой вектора Е радиоволны в пространстве, причем расположение вектора определяет направление поляризации. Плоскссть, проходящая через направ-. ление поляризации и направление распространения радиоволн-, называется плоскостью поляризации. По направлению поляризация радиоволн может быть линейной  Приемник Г Рис. 5-4. Линейная поляризация радиоволн. В случае линейной поляризации вектор £, периодически изменяясь, в процессе распространения остается параллельным самому себе (рис. 5-4). Большинство тяпов антенн создает линейно-поляризованные волны. Так, например, антенна в виде вертикального вибратора излу- |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |