|

|

|

|

|

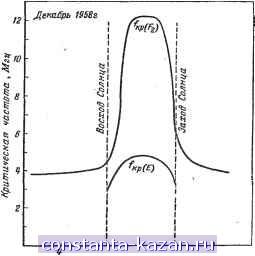

Главная -> Магнитная запись импульсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 § 5-4] Особенности распространения ультракоротких волн (УКВ)  Рис. 5-12. Влияние угла возвышения падающей радиоволны иа преломление в ионосфере. е - угол возвышения; ф - угол падения. МПЧ возвращаются к Земле, причем с /кр так называемым законом секанса : /кр sin е МПЧ связана :/кр5ес(р. где ф - угол падения радиоволны на ионосферу. В ионосфере происходят как закономерные изменения электронной концентрации (в пределах суток, от сезона к сезону и т. д.), так и случайные, вызываемые, например, вихревым движением ионосферного воздуха. При этом, особенно в нижних участках ионосферы, на уровне и ниже слоя Е, возникают неоднородности с резко повышенной электронной концентрацией. При наличии таких неоднородностей в ионосфере возможно отражение даже метровых волн.  Рис. 5-13. Образование зоны молчания на коротких волнах. Максимальная дальность прохождения радиоволной пути передающая сторона - ионосфера - Земля не превышает 4 ООО-4 500 км. Однако возможно многократное последовательное отражение радиоволн от ионосферы и Земли, за счет чего дальность действия пространственных волн может достигать 10 000-15 ООО км и более (на коротких волнах). Особенностью приема пространственных волн является наличие замираний сигналов (федингов) с длительностью от долей секунды до нескольких десятков секунд (и более). Замирания чаще всего являются следствием интерференции радиоволн, прошедших различные пути и поэтому имеющих различные фазы. Например, часто в месте приема интерферируют волны, одна из которых претерпевает на пути до точки приема однократное, а вторая двукратное отражение от ионосферы. Результи- рующее поле в месте приема при отсутствии сдвига фаз почти удваивается. При сдвиге фаз на 180° наступает замирание. Прием пространственных волн на коротких волнах характеризуется наличием зоны молчания, возникающей вследствие того, что на некотором расстоянии от передатчика поверхностная волна становится малоощутимой, а первая отраженная от ионосферы волна возвращается на сравнительно большом удалении от передатчика (рис. 5-13). 5-4. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛН (УКВ) Основными для диапазона УКВ являются тропосферные поверхностные волны. На волнах длиннее 4-5 м существенную роль играют также пространственные волны; В связи с большими потерями энергии в почве, при не очень больших мощностях передатчиков, дифракция на УКВ выражена слабо. Более ярко при приеме УКВ за пределами прямой видимости сказываются рефракция и рассеяние радиоволн в тропосфере. Во многих случаях, стремясь получить устойчивые линии радиосвязи на УКВ при применении передатчиков Дал1,ность Р пряной йадимости  Земная поверхность  Рис. 5-14. Дальность прямой видимости без учета и с учетом рефракции. небольшой мощности (в несколько ватт или десятков ватт) и приемников невысокой чувствительности (порядка 1 же), интересуются небольшими дальностями, лежащими в пределах прямой видимости между передающей и приемной антеннами (рис. 5-14). Эта дальность (в километрах) может быть определена по формуле 3.57 {Ук + Vh где W h2 - высоты расположения передающей и приемной антенн, м. В некоторых случаях возможная дальность радиосвязи выбирается с учетом нормальной рефракции радиоволн, характерной для хорошо перемешанной атмосферы. Такая дальность определяется по формуле Грефр =4,12-1 + Г Л.)-При расчетах напряженности электричежого поля на радиолиниях небольшой протяженности (г < г^ор)! когда выполняется условие hhz< , хорошие результаты дает применение квадратичной формулы Б. А. Введенского: где £д - действующее значение вектора напряженности электрического поля, мв/м; - мощность передатчика, вт; G - коэффициент усиления передающей антенны. Примф. Определить напряженность поля на удалении г = 10 кж от передатчика, если Pj. = 25 вт; G = 20; % = \ м; hi = 25 и; = 10 м. Проверяем применимость формулы Б. А. Введенского к условиям примера: йЛ = 250ж2; lO-lO-l 5552, т. е. формулой пользоваться можно. Подставляя соответствующие величины в расчетную формулу, получаем: 2,18 >25-10- -20-25-Ю 102.1 - = 3,8 мв/м. Напряженность поля не слишком далеко за пределами прямой видимости приближенно можно определить по дифракционной формуле 4,25]/P,GA,VrVp где п - показатель степени затухания поля за горизонтом, зависящий от рабочей частоты f и определяемый по графику (рис. 5-15). Ш

и 2 Ч 6 8 W 12(п) Рис. 5-15. График показателя степени затухания поля радиоволн за горизонтом. Пример. Определить напряженность поля в месте приема, если при прочих равных условиях предыдущего примера г = 40 км. Дальность прямой видимости 3,57 ( 25-f-lO) Я! 29,1 км. Поскольку т > Грор. можно применить при расчете дифракционную формулу. Длине волны %. = \ м соответствует частота / = 300 Шц. По графику находим для / = 300 Мщ я г 6. Подставляя требуемые величины в формулу, получаем: 4,25 >/25.10-з.20-25-10-300-29,1* , £д = ~---= 13 мке1м. Для того чтобы принять такой слабый сигнал, необходимо иметь высокочувствительный приемник и достаточно направленную антенну. Однако во многих случаях на расстояниях от передатчика, в несколько раз и даже в нежолько десятков раз превышающих дальность прямой видимости, систематически наблюдаются поля, напряженность которых значительно (иногда в сотни и тысячи раз) превосходит значения, получаемые в результате расчетов по классической дифракционной теории. Обычно прием сигналов на таких расстояниях обусловливается рассеянием радиоволн в нижних слоях тропосферы. В случае не очень направленных антенн, одинаковых на передающей и приемной сторонах, при условии, что ширина характеристики направленности антенн а° > 0,044°;-, напряженность поля далеко за пределами прямой видимости ориентировочно можно определить по формуле рассеянного поля £д 3 Пример. Определить напряженность поля на удалении 400 км от передатчика, если Pj, = 1 кет, G = 13. Антенна, обладающая G = 13, имеет ширину характеристики направленности около 40°. Условие применимости формулы (40° > 0,044°-400 = 18°) соблюдается. Подставляя данные примера в формулу, получаем: £д = 3 400/= Я! 1,4-10- мв/м = 1,4 мкв/м. Проведя аналогичный расчет по дифракционной формуле (принимая h - 25 м а h2= 10 м), найдем Ед г гг: 0,2.10- мкв/м, т. е, дифракционное поле в месте приема в несколько тысяч раз меньше поля, рассеянного в нижних слоях тропосферы. Следует отметить, что максимальное расстояние возможного приема рассеянных в тропосфере УКВ может достигать 700-800 км и более (иногда до 1 ООО км) в случае большой мощности передатчиков и применения высокочувствительных приемников. Однако качество приема обычно получается невысоким вследствие фазовых сдвигов радиоволн, пришедших в точку приема из различных областей тропосферы. Это обстоятельство приводит к ограничению полосы частот, пропускаемых тропосферой. В случае слабонаправленных приемных антенн полосу пропускания тропосферы А/тр (в мегагерцах) можно ориентировочно определить по формуле А t 16,7 Д^Р = -7з- где г вырал<ается в сотнях километров. Пример. Оценить полосу пропускания тропосферы для радиолинии протяженностью г = 400 км, если приемная антенна имеет а = 40°. Поскольку на приемной стороне применяется сравнительно слабонаправленная антенна, то Д/р =Щ' = 0,260 Мгц = 260 кгц. В данном случае полоса пропускания тропосферы не позволяет удовлетворительно вести прием таких передач, -как, например, прием телевидения. Для увеличения полосы пропускания тропосферы приходится применять остронаправленные передающие и приемные антенны. Прием слабых рассеянных сигналов обычно сопровождается более или менее глубокими замираниями ( быстрыми и медленными ). Быстрые замирания с периодом, определяемым секундами или минутами, вызваны изменениями в положении и характере вихревых неоднородно-стей тропосферы, медленные замирания с периодом, определяемым часами, вызваны изменением степени рефракции (увеличение рефракции увеличивает амплитуду рассеянных сигналов и наоборот). С быстрыми замираниями можно успешно бороться, если принимать сигналы одновременно на две антенны, разнесенные на расстояние больше 10Я (антенны располагаются вдоль линии, перпендикулярной направлению приема). На волнах короче 10 см начинает сказываться поглощение радиочастотной энергии в парах воды и кислороде S &-S1 Особенности распространения коротких волн (КБ) воздуха. По мере укорочения волны это поглощение резко возрастает. В условиях осадков возникают дополнительные потери энергии. Поэтому волны короче 10 см редко применяются в радиосвязи (правда, широко применяются в авиационной и корабельной радиолокации и т. п.). На волнах длиннее 4-5 м наблюдаются интенсшные отражения от ионосферы е годы высокой солнечной активности (последний максимум ее был в 1957 г.). Но радиосвязи при этом носят неустойчивый характер. Более устойчивый характер имеют радиосвязи за счет некоторого рассеяния метровых волн на неоднородностях нижних участков ионосферы. Для обеспечения надежности таких радиосвязей требуется применять передатчики мощностью в десятки киловатт и остронаправленные антенны. Можно применять и не очень мощные передатчики в случае, если работа на линии радиосвязи ведется с перерывами, т. е. когда линия радиосвязи автоматически включается только на моменты вспышек ионосферы, вызванных действием метеорных ионизированных следов. Достоинством подобных линий радиосвязи следует считать отсутствие необходимости смены рабочих частот в течение суток и года. Прием рассеянных в ионосфере полей УКВ сопровождается быстрыми и глубокими замираниями. Борьба с замираниями ведется путем приема сигналов на две (иногда на три) антенны, разнесенные друг относительно друга на расстояние, равное при.мерно 10Л,. Наиболее хорошие результаты достигаются на трассах длиной 1 ООО- 2 500 км. При расстояниях меньше 1 ООО км от передатчика уровень рассеянных в ионосфере сигналов быстро падает. 5-5. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОТКИХ ВОЛН (KB) Поверхностные волны на коротких волнах играют незначительную роль: явление дифракции выражено слабо, рассеяние этих волн в нижних участках тропосферы также не играет ощутимой роли. Основными для диапазона KB являются пространственные волны, основным отражающим слоем является для диапазона KB слой Р. Потери энергии на KB в ионосфере невелики, если правильно выбрать рабочую волну. Поэтому в диапазоне KB могут быть обеспечены радиосвязи практически на любые земные расстояния (при многократном отражении от ионосферы), причем для таких связей не требуется очень мощных передатчиков. Условия прохождения коротких волн целиком определяются состоянием ионосферы, которое непрерывно изменяется от дня к ночи, от сезона к сезону, от года к году (в течение И-летнего цикла солнечной активности). Для радиосвязи на большие расстояния применяются в основном волны длиной от 10 до 100 м, причем волны от 10 до 25 м используются в дневные часы (при максимальной ионизации), волны от 35 до 50 ж и более используются для радиосвязи в ночные часы (отсутствуют поглощающие нижние участки ионосферы на уровне слоя D, ионизация же верхних участков ионосферы ночью для этих волн достаточна), волны от 25 до 35 м применяются в сумеречное время. Вообще! говоря, такое деление является условным; в зависимости от времени года, солнечной активности, географического расположения линии радиосвязи границы между данными поддиапазонами могут претерпевать изменения. При расчете линий радиосвязи на KB стремятся определить необходимый набор из наивыгоднейших волн и расписание перехода с одной рабочей волны на другую. После этого рассчитываются мощности передатчиков, а также тип передающей антенны. Большую роль при расчете линии радиосвязи на KB играет знание критических частот /кр, которые измеряются на ионосферных станциях. В результате обработки измерений строятся ионосферные характеристики - графики, на которых представлена зависимость критических частот от времени суток, месяца, года (рис. 5-16). По этим графикам нетрудно определить наиболее выгодные частоты в различное время суток для данной широты. Для учета  8 12 16 Время cymoif.H Рис. 5-16. Типичная ионосферная характеристика. широтного изменения в состоянии ионосферы нужно иметь серию графиков, каждый из которых составлен для определенной широты. Если радиосвязь ведется на небольшие расстояния (до 500-600 км), то оптимальную рабочую частоту (ОРЧ) выбирают близкой к /кр, так как при этом угол возвышения близок к 90° (применяются соответствующие антенны с зенитным излучением): ОРЧ Я! (0,85- 0,9)/кр. Часто приходится выбирать частоту, меньшую ОРЧ. Понижение частоты ограничивается ростом поглощения энергии в ионосфере, и наименьшая применимая частота , (НПЧ) определяется мощностью передачика (для более мощных передатчиков можно выбрать меньшую НПЧ). Для радиосвязей на расстояния больше 500-600 км максимальная применимая частота (МПЧ) увеличивается по сравнению с ОРЧ, причем это увеличение определяется по закону секанса, где угол ф (или 6) определяется простым геометрическим построением при известной протяженности линии связи. В соответствии с углом ф при этом следует ориентировать максимум излучения антенн, если они направленные. Для приближенных расчетов линий радиосвязи на КВ. в средних широтах можно пользоваться значениями кри- тических частот, приведенными в табл. 5-2. Таблица 5-2

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |