|

|

|

|

|

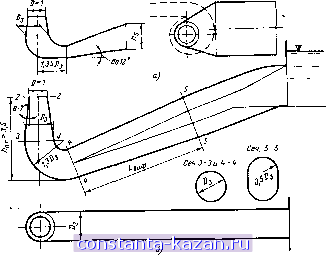

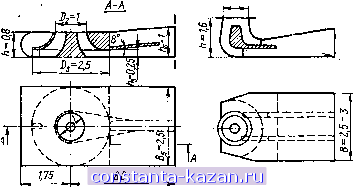

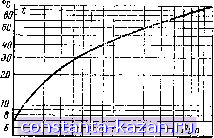

Главная -> Гидравлические машины: турбины и насосы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 сохраняются прямоугольными, причем сечение нарастает за счет высоты (потолок имеет наклон под углом а). Наиболее характерными размерами изогнутой отсасывающей трубы являются высота h, которая берется от низа направляющего аппарата (фактическая высота трубы меньше и слагается из высоты конуса и высоты колена hg), и длина трубы L (в действительности это лишь длина горизонтальной части).  Рис. 4-22. Широко используемые типы изогнутых отсасывающих труб. Поскольку колено в изогнутой отсасывающей трубе должно вызывать дополнительные гидравлические потери по сравнению с прямоосной трубой, требуется особенно тщательный подбор форм и размеров колена и диффузорной части. Широко используются изогнутые трубы с типовым коленом ЛМЗ (рис. 4-21). Одна из особенностей этого колена состоит в том, что оно образовано из простых поверхностей: конической 1, цилиндрических 2 и 3, торовой 6, плоскостей 4, 5 я 7. Это упрощает изготовление опалубки. Колено может быть симметричным в плане или со смещением средней линии отводящего диффузора (на рис. 4-21 показано пунктиром). При нахождении размеров отсасывающей трубы основными параметрами являются: входной диаметр я высота трубы h. Входной диаметр целиком определяется типом рабочего колеса и его размером. Вопрос о высоте h = h/Di более сложен. Применяются типовые трубы с высотой h : 1,9; 2,3; 2,5; 2,7 и более. Чем больше h, тем длиннее коническая часть (рис. 4-20), тем меньше средняя скорость в колене и, следовательно, тем должны быть меньше гидравлические потери. По энергетическим показателям всегда предпочтительнее более высокая труба. Но в то же время с ростом h увеличивается объем работ и стоимость ГЭС. Поэтому высота трубы определяется технико-экономическими соображениями. Большинство отечественных поворотно-лопастных турбин имеют трубы высотой Л = Ь9 и 2,3. Для радиально-осевых турбин применяют трубы высотой Л = 2,5 2,7.  Рис. 4-23. Низкие изогнутые отсасывающие трубы. (Предложение ВНИИГидромаш). Ширин а отсасывающей трубы = Bi тем больше, чем больше Л. Так, для h= 1,9 В^ = 2,20, а для Л == 2,7 В^ = 2,80. Если В, превышает 10-12 м, то с целью облегчения фундаментной плиты ГЭС и уменьшения пролета затворов в диффузоре ставится один, а иногда и два бычка (см. рис. 4-20). При этом нужно обеспечить, чтобы суммарная ширина в свету Bg сохранилась. Это достигается применением колена с большим углом раскрытия (на рис. 4-21 Bi = 2,47Di) (дополнительно - см. [10, 39]). Коэффициент полезного действия изогнутых отсасывающих труб довольно высок и составляет 75-80%. Если требуется оценить, как повлияет изменение длины отсасывающей трубы L на энергетические показатели турбины, то приближенно это можно сделать по выходным потерям, приняв (4-18) Например, если предполагается укоротить диффузор так, что увелЕ^ится с 3,0 до 4,0 м/с, то при напоре Я = 12 м это приведет К возрастанию орвых с 0,038 до 0,068, т. е. потери возрастут на 3,0% и соответственно снизится к. п. д. Широко используемые типы отсасывающих труб показаны на рис. 4-22. Несимметричная отсасывающая труба (рис. 4-22, а) удобна по условиям компоновки блока здания ГЭС (пунктиром показан контур спиральной камеры). Часто с целью снижения объемов работ диффузорную часть трубы делают наклонной (до 12°). При этом высота выходного сечения сохраняется. В подземных и полуподземных ГЭС увеличение высоты трубы не приводит к ощутимому удорожанию, поэтому в-этих станцияГх применяют трубы с й > 3,5 (рис. 4-22, б), но стремятся ограничить ширину, для того чтобы имелась возможность сохранить целики скалы между выработками. Это достигается за счет высоты конической части и довольно длинного диффузора .-дифф, который может иметь наклон до 30°. Колено делается постоянного сечения и имеет форму тора. В пределах диффузора сечения изменяются с круглого на овальное с тем же углом конусности (ширина в плане сохраняется Da). Собственно отсасывающая труба кончается в сечении 5-5, но в подземных станциях она часто продолжается в виде участка напорного водовода постоянного сечения. К выходу иногда удобно перейти на прямоугольное сечение. Во >1Ногих случаях уменьшение высоты отсасывающей трубы h позволяет снизить объемы и стоимость строительных работ. В связи с этим проводились исследования с целью разработки эффективных низких изогнугах труб. Два типа таких труб высотой h - 1,2 = 0,8) и К = 1,6 показаны на рис. 4-23. В обоих случаях применен внутренний коноид, но в типе на рис. 4-23, а использован принцип раструба, а на рис. 4-23, б коноид сопряжен с коленом. Пока эти трубы не нашли применения, но срздание низких изогнутых отсасывающих труб остается важной задачей. ГЛАВА ПЯТАЯ КАВИТАЦИЯ И ДОПУСТИМАЯ ВЫСОТА ОТСАСЫВАНИЯ ТУРБИН 5-1. ЯВЛЕНИЕ КАВИТАЦИИ Рассмотрение условий работы турбины с отсасывающей трубой показало, что под рабочим колесом создается пониженное давление [формула (4-10)]. Кроме того, как видно из рис. 3-13 и 3-14, при обтекании лопастей рабочего колеса на их тыльной стороне создается дополнительное снижение давления. Таким образом в некоторой части проточного тракта гидромашины давления могут быть весьма низкими (глубокий вакуум). Эти условия имеют свои особенности и могут приводить к кавитации. Одним из основных факторов, определяющих движение жидкости при низком давлении, является прочность жидкости на разрыв. Так, по опытным данным чистая вода, не содержащая твердых и газообразных примесей, выдерживает растяжение 0,2- 0,3 МПа (2-3 кгс/см), а в особых условиях до 10-25 МПа (100-250 кгс/см). Теоретически прочность воды на разрыв еще больше. Однако прочность обычной воды на разрыв определяется давлением насыщенного пара р^. , значение которого зависит от температуры жидкости (рис. 5-1). Это объясняется тем, что в воде  ; 2 ч 6 to го 30 0 во во Абсолютное давление, кПа Рис. 5-1. Зависимость давления насыщенного водяного пара от температуры. . .Vi. . Рис. 5-2. Статический разрыв сплошности воды. из водотоков и даже из водопровода содержится большое количество мельчайших твердых и газообразных включений, которые представляют собой слабые точки, ядра. Образованию ядер способствует и присутствие в воде растворенного воздуха. Когда давление в жидкости падает ниже давления насыщенного пара, на границе ядер начинается интенсивный переход жидкости в газообразное состояние - пар (кипение) и образуются местные разрывы сплошности - каверны, заполненные в основном водяным паром. После образования каверн дальнейшее понижение давления в жидкости не происходит, так как оно компенсируется быстрым увеличением объема каверн. При повышении давления каверны захлопываются и пар мгновенно конденсируется. Как видно на рис. 5-1, давление насыщенного водяного пара при 100°С равно атмосферному, что и определяет точку кипения. На отметке 2200 м над уровнем моря атмосферное давление равно 80 кПа и вода кипит при 93°С. Если абсолютное Давление снизить до 2 кПа, то вода может кипеть и при температуре ниже 20°С. Проверим условия разрыва воды на опыте. Цилиндр с поршнем заполним водой, так чтобы в пространстве под поршнем не было пузырьков воздуха (рис. 5-2, а). Потянем поршень вверх с силой Р. Сперва он будет сопротивляться и заметного его перемещения происходить не будет, но когда сила Р превысит Р^р = F (ратм - - Рв. п), где Ратм - атмосферное давление, а F - площадь поршня, то поршень начнет подниматься, а между поршнем и жидкостью создастся полость, заполненная в основном водяным паром с давлением Рв. п (рис. 5-2, б). При этом, сколько бы поршень ни перемещался вверх или вниз, пока существует каверна, давление под ним будет сохраняться неизменным, равным Рв. п- Это статический разрыв сплошности жидкости. В турбулентном потоке явление протекает иначе. Характерной особенностью турбулентного потока является пульсация скоростей и давлений в каждой точке, которая особенно интенсивна в пограничных зонах. Таким образом мгновенное давление в точке турбулентного потока определяется двумя компонентами: Ра.мг = Ра + Р'. (5-1) 0,7 с Рис 5-3. Пульсация давления в турбулентном потоке. где Ра - осредненное во времени абсолютное давление; р' - пульсационная компонента. Примерная картина изменения Ра. мги показана на рис. 5-3. Представим себе, что среднее давление ра в турбулентном потоке снижается и приближается к давлению насыщенных водяных паров. Тогда, еще при ра > Рв. п в отдельные моменты времени Ра. мги будет достигать Рв. п и здесь будут образовываться местные каверны, которые сейчас же захлопнутся с повышением давления. С уменьшением Ра число каверн возрастает, но они также будут возникать и захлопываться - пульсировать. Если в потоке имеются области с еще меньшим давлением, то могут возникать каверны, которые будут сохраняться в течение всего периода переноса через эту область. Жизнь такой каверны состоит из двух фаз: образование и рост - в основном это период прохождения области, где давление падает (вакуум нарастает), и захлопывание, которое происходит в области, где давление увеличивается. При этих условиях каверны могут достигать больших размеров и при их захлопывании в точке (центре) создаются огромные удельные давления. Возникновение в турбулентном потоке разрывов сплоитости жидкости - каверн носит название кавитации. Кавитирующий поток вызывает следующие воздействия на гидромашины: 1. При достаточно развитой кавитации возрастают гидравлические потери, что должно приводить к падению к.п.д. и уменьшению расхода. 2. При наличии кавитации в гидромашине возникает резкий шум и создаются повышенные вибрации. 3. При работе гидромашины в условиях кавитации довольно скоро в тех местах, где захлопываются каверны, образуется износ поверхности. Кавитационный износ (эрозия) вызывается главным образом механическим воздействием кавитирующего по-, тока, которое проявляется в виде ударов, возникающих при захлопывании каверн на обтекаемой поверхности или вблизи нее. Особенность воздействия состоит в том, что частота этих ударов очень высока. При этом проявляются усталостные явления в металлах. Разрушение происходит в форме выкрашивания, выбивания отдельных кристаллов, и поверхность металла вместо гладкой становится губчатой (рис. 5-4). Интенсивность разрушения иногда весьма высока и может достигать глубины 10-40 мм в год. Это вызывает необходимость частых ремонтов, смены рабочих органов, что приводит к значительному удорожанию эксплуатации гидромашин. Наруше-  Рис. 5-4. Кавитациониое разрушение (эрозия) стальной поверхности.  Рис. 5-5. Виды кавитации в гидромашииах. ние лопастей и других обтекаемых поверхностей приводит также и к дополнительному уменьшению к. п. д. При кавитации, помимо рассмотренных механических воздействий, проявляются химические и электрические явления. Какова роль этих дополнительных факторов, пока полностью не установлено, но, очевидно, они способствуют увеличению интенсивности кавитационной эрозии (более подробно о кавитации - см. [17, 31, 34]). |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |