|

|

|

|

|

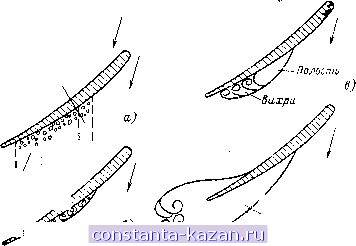

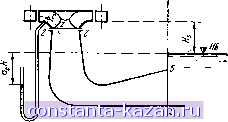

Главная -> Гидравлические машины: турбины и насосы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [ 19 ] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Характерными видами (рис. 5-5) кавитации в гидравлических машинах являются: а - профильная, возникающая при обтекании лопастей в области наиболее низкого давления; б - щелевая при протекании жидкости с большим перепадом давления через зазоры, например между лопастями рабочего колеса и камерой, и б - местная, вызываемая обтеканием неровностей, отдельных уступов, ребер и др., например головок болтов. Область возникновения  Область зосхлопыбаная Полость Вихра Рис. 5-6. Стадии лопастной кавитации. Кавитация, в основном профильная, может иметь различные формы или стадии развития, показанные на рис. 5-6. Здесь а - пузырьковая форма кавитации, при которой разрывы сплошности имеют вид отдельных движущихся пузырьков - каверн; б - зональная или пленочная, характеризующаяся наличием сплошной каверны, заполненной пульсирующими вихрями жидкости; в - отрывная, когда в каверне имеется полость, не заполненная жидкостью, иг - суперкавитация, при которой полость настолько развита, что она замыкается за пределами профиля. Каждая из этих форм имеет свои специфические особенности. Пузырьковая и зональная формы наиболее интенсивно проявляются в акустическом (шум) и эрозионном воздействии, но сравнительно мало сказываются на гидродинамических характеристиках потока, в то время как отрывная, а тем более суперкавитация существенно меняют гидродинамические показатели потока, что влияет на расход, мощность и к. п. д. гидромашин. На основании приведенного рассмотрения условием отсутствия кавитации является Ра1>Рв. ш (5-2) т. е. абсолютное давление в любой точке проточного тракта должно быть выше давления насыщенного пара жидкости. 5-2. КОЭФФИЦИЕНТ КАВИТАЦИИ И ДОПУСТИМАЯ ВЫСОТА ОТСАСЫВАНИЯ Условие отсутствия кавитации в форме (5-2) является общим, но чтобы его использовать, нужно знать распределение давления во всех точках проточного тракта турбины. Поскольку такими данными, как правило, не располагают, то используют косвен ные показатели. Абсолютное давление в некоторой точке с (рис. 5-7) рабочего колеса можно представить соотношением  Рис. 5-7. К определению коэффициента кавитации. АР2-.. (5-3) в котором Ра2~ ЗбСОЛЮТНОС давление в сечении 2-2, а р2 с - дополнительное понижение давления в точке с относительно сечения 2-2. Величину Pn2/pg определяем по (4-10), имея в виду (1-8) и представляя потери в отсасывающей трубе по формуле Тогда Раа Ратм pg pg -Hs- Sot : (5-4) 2g 2g --2g В (5-4) выражение в скобках представляет собой среднее динамическое понижение давления [Ah a по (4-15], создаваемое отсасывающей трубой. Можно показать, что Ah пропорционально напору. Действительно, используя (3-37), имеем: .2 = . (5-5) где Q\ - приведенный расход; - коэффициент площади сечения. Отсюда (5-6) По смыслу входящих в выражение (5-6) коэффициентов ясно что они.а следовательно, и адс сохраняют неизменное значение при подобных режимах. В итоге pJpg представляется формулой Раг Ратм pg pg (5-7) Дополнительное понижение давления в точке с рабочего колеса также пропорционально напору (5-8) Это можно доказать, написав уравнение Бернулли для относительного движения в форме (3-21) для струйки с-2 (рис. 5-7). При этом получим, что Др2.(, с точностью до разности Z пропорционально и ы^, а последние, как это следует из (5-5), пропорциональны напору. Подставляя (5-7) и (5-8) в (5-3), находим выражение Рас Ратм pg ~ pg (5-9) + а„. к - коэффициент кавитации, показывающий . относительное динамическое понижение пьезометрического уровня (давления) в точке с. Для различных точек рабочего колеса значение а^. меняется. Наибольшее его значение для данного режима, соответствующее точке, где давление минимально, есть коэффициент кавитации турбины а^. Из (5-9), зная и имея в виду (5-2), записываем условие отсутствия кавитации pg pg pg или а,Н, (5-11) (5-10) Рв. п т. е. для обеспечения отсутствия кавитации в турбине необходимо ограничивать высоту отсасывания Н^. Атмосферное давление зависит от абсолютной отметки над уровнем моря, и приближенно эта зависимость представляется формулой = 10,3 - (5-12) pg 900 где V - абсолютная отметка (считается для нижнего бьефа).  Для холодной воды можно принять Pe.Jpg = 0.3 м (рис. 5-1). в этих условиях (5-11) приобретает вид: (5-13) Формула (5-13) широко используется при определении допустимой высоты отсасывания и назначении отметки установки турбины при проектировании ГЭС. Определение коэффициента кавитации производится экспериментальным путем на модельной установке (см. гл. 6). Запишем выражение (5-10) в форме уравнения Рн.б Здесь вместо Рв. п стоит (5-14) Ри.б - давление над нижним бьефом, а вместо От стоит Оу - коэффициент кавитации установки, который определяется формулой Ри.б Рв. п н (5-15) Рис. 5-8. Измеиеиие к. п. д. в зависимости от коэффициента кавитации установки. Модельная установка работает при постоянном напоре и режим сохраняется неизменным, изменяется только Оу, например уменьшается за счет снижения давления р„. g (над нижним бьефом создается разрежение). По полученным опытным значениям к. п. д. турбины строится У] = f (Оу), показанный на рис. 5-8. С уменьшением Оу ДО некоторых пор т] сохраняет свое значение, но затем начинает резко падать. Поскольку режим работы сохраняется и изменяется ТОЛЬКО коэффициент кавитации, это указывает на возникновение кавитационного срыва, на развитие в турбине кавитационных явлений (если модель прозрачна, то их можно обнаружить и визуально). Величина Оу непосредственно при срыве представляет собой критический коэффициент кавитации (обозначается а). При расчетах допустимой высоты отсасывания по (5-13) расчетный коэффициент кавитации турбины определяют по критическому значению а с введением коэффициента запаса к^,: (5-16) который принимается ka = 1,1 -ь 1,2. Кавитация и допустимая высота отсасывания турбин [Гл. 5 Пример 5-1. Определить допустимую высоту отсасывания Hg для турбины с напором Я= 60 м при отметке нижнего бьефа 360 м, если по характеристике а= 0,1. Решение. Задаемся коэффициентом запаса ka- 1,15. Тогда по (5-16) ат= 1,150,1 =0,115,   Рис, 5-9. Отсчет высоты отсасывания в различных турбинах. По (5-13) вычисляем: WslO - -- 0,115-60= 10-0,4- 900 -6,9 = 2,7м. Турбину можно установить на 2,7 м выше отметки нижнего бьефа. Пример 5-2. Какова будет допустимая высота отсасывания, если для условий примера 5-1 применить другую турбину, у которой а= 0,2. Решение. При том же коэффициенте запаса ka~ 1,15; по (5-16) ат= 1,15-0,2 = 0,23! по (5-13) 1,д 1,0 0,9 о,в 0,7 0,6 0,5 о, г

10-52-0,23.60 = -4,2 м. = 10 - 0,4-13,8 = Турбину придется установить так, чтобы она была заглублена под уровень нижнего бьефа на 4,2 м. Способы отсчета высоты отсасывания для различных турбин показаны на рис. 5-9. В вертикальных радиально-осевых и диагональных турбинах Hs отсчитьшается от нижней кромки направляющего аппарата (часто высоту отсасывания отсчитывают от средней линии направляющего аппарата, тогда Hs = Hs -f 0,5Ьо); в вертикальных осевых - от оси поворота лопастей рабочего колеса. В горизонтальных турбинах Н^ отсчиты-вается от верхней точки рабочего колеса. о 100 гоо 300 00 50о еоо то воо 900 Рис. 5-10. Зависимость коэффициента кавитации турбины от быстроходности при полной нагрузке. § 6-1 Виды характеристик Коэффициент кавитации турбин а зависит от режима работы и типа турбины, от ее коэффициента быстроходности rts. Для условий номинальной мощности турбины зависимость а = / (п^иом) показана на рис. 5-10, причем дан диапазон возможных отклонений для различных типов турбин. Среднее значение а для этих условий можно вычислить по эмпирической формуле (ns иом -f 30) 200 000 (5-17) Приведенные зависимости показывают, что с ростом быстроходности турбины коэффициент кавитации быстро увеличивается. ГЛАВА ШЕСТАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИН 6-1. ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИК В процессе проектирования гидроэлектростанций, при выборе типов турбин и определении их основных параметров, размеров, частоты вращения, к. п. д., отметки установки и других факторов, а также при назначении наиболее целесообразных условий использования оборудования в процессе эксплуатации необходимо иметь достаточно полные данные о свойствах турбин. Эти данные представляются в форме характеристик, определяющих все нужные показатели турбины для различных условий ее работы, точнее, для различных режимов. Из рассмотрения рабочего процесса в гл. 3 следует, что показатели работы турбин должны определяться двумя факторами: 1) геометрическими, которые фиксируются формой проточной части (тип турбины), размером (диаметр Di) и открытием направляющего аппарата или иглы а (Для поворотно-лопастных турбин, имеющих двойное регулирование, кроме того, еще и углом установки лопастей рабочего колеса ср); 2) кинематическими, фиксирующими режим работы турбины. Последние должны включать две независимые переменные rt и Q по (3-30). Если выразить условие подобия режимов по (3-32), то получим: = const. (6-1) У Япг Следовательно, для данного D и к. п. д. переменными, определяющими режим, будут па Н. Для турбин это удобнее, чем (3-30). так как напор обычно задается, а расход определяется. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |