|

|

|

|

|

Главная -> Гидравлические машины: турбины и насосы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23 ] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Характеристики турбин [Гл. С 6-6. ПОСТРОЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК Универсальные эксплуатационные характеристики турбин отличаются тем, что они строятся при двух параметрах-нормальной частоте вращения и„ и данном диаметре турбины Dj: n = n = const и D = Di = const. Каждая эксплуатационная характеристика представляет собой отображение поля главной универсальной характеристики в поле новых координат напора Н и мощности N (см. рис'6-1) или напора Я и расхода Q (рис. 6-2). Таким образом, перестроение в основном сводится к пересчету координат от п[, Q[ в Н, N или Я, Q, которое выполняется с помощью формул подобия. Соотношения получаются следующие. На основании (3-34) на основании (3-35) и (6-26) (6-26) (6-27) Используя формулу мощности iV = 9,81QHTi = 9,81 nD8 / nD получаем: iV = 9,81Q; / n \ (6-28) Здесь Ti - полный к. п. д., соответствующий данному режиму (точка с координатами nJ и Qy Обычно при построении эксплуатационных характеристик вводят постоянную поправку в приведенную частоту вращения (6-29) в которой и Tfir. м - гидравлические к. п. д. турбины и модели при оптимальном режиме. Тогда для натурной турбины А ;. (б-зо) § 6-6] Построение универсальных эксплуатационных характеристик 131 При вычислении расхода поправку на к. п. д. не вводят. Техника перестроения может применяться различная. Обычно строятся частные линейные характеристики для ряда значений nj - Я = const и их сечения переносятся в поле координат Я, Q или Я, N.

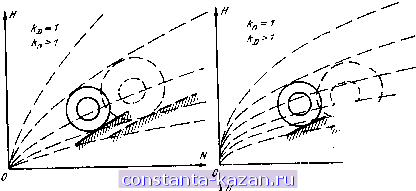

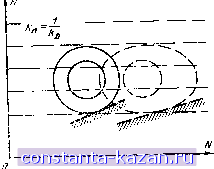

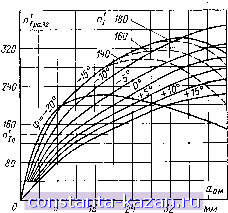

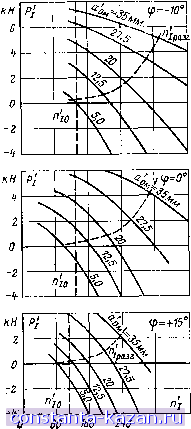

и Рис. 6-16. Перемещение точек эксплуатационной характеристики при изменении параметров турбины. В Процессе подбора турбин при проектировании гидроэлектростанции часто приходится решать вопрос о том, как изменится эксплуатационная характеристика при изменении параметров турбины п п D. Введем масштабные коэффициенты Найдем связь kff = fn {k , ko) и k = fj (k, k), используя формулы (6-26) и (6-28). Записывая соответственные отношения, аолучаш: Соотношения (6-31) показывают, что изменение fe и kp приводит к перемещению точек эксплуатационной характеристики в поле координат Я, N. Рассмотрим отдельные случаи. 1. Увеличивается частота вращения: = 1, fe > 1. При этом кн> I а kpf > I, точки рабочей зоны характеристики смещаются вверх и вправо (возрастают Я и N). Режимные точки перемещаются по кривым N = РЯ, где Р-постоянный коэффициент (рис.6-16, пунктирные линии). 2. Увеличивается диаметр: = I, kp> I. При этом также > 1 я kpf> I и точки рабочей зоны характеристики смещаются вверх и вправо по линиям N = RH , где R - коэффициент (рис. 6-16, пунктирные линии). 3. Требуется так изменить п и D, чтобы точки характеристики сместились только по вертикали (по напору). Для этого надо обеспечить условие по (6-3 ) = 1 или Поставленное требование будет удовлетворено, если одновременно изменять и п и D с соблюдением полученного равенства. Например, если берем = 1,1, то кр = 0,94, т. е. диаметр надо уменьшить. В этих условиях напор изменяется ъ = (Г^) = = kn. Все режимные точки перемещаются по вертикали. 4. Условие, при котором точки характеристики будут смещаться только по горизонтали, т. е. без изменения напора, на основании (6-31) записывается так При этом абсциссы всех точек по N изменятся в k% раз. 6-7. РАЗГОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИН Во Время нормальной работы под нагрузкой частота вращения турбины поддерживается постоянной. Однако в аварийных условиях, например при отключении нагруженного агрегата от сети, частота вращения быстро увеличивается, и если не закрывать турбину, то частота может достигнуть предельного значения - разгонной частоты вращения. Поскольку прочность вращающихся частей агрегата (ротора генератора и рабочего колеса) рассчитывается с учетом этого, то важно установить возможную разгонную частоту вращения. С этой целью используется разгонная характеристика турбины, которая снимается на стенде при нулевом значении тормозного момента. Модельная разгонная характеристика обычно дается в приведенных величинах nj р^з^ в функции от а^. Разгонная характеристика радиально-осевой турбины с опти- мальной приведенной частотой вращения = 66 об/мин, дана на рис. 6-17. Она показывает, что п[ растет с увеличением открытия, следовательно, наиболее опасным является разгон при полном открытии. В данном случае при = 30 мм, что соответствует линии 0,95 iV, щ = 133 об/мин. Коэффици макс I разг ентом разгона называется отношение П I разг (6-32) О 24 мм об/мин W0  Рис. 6-17. Разгонная характери- Рис. 6-18. Разгонная характеристика осе-стика радиально-осевой турбины вой поворотно-лопастной турбины (мо-(модель, Dt = 460 мм). дель, £>! = 460 мм). В данном случае разг составляет 133/66 = 2,0; разг Для радиально-осевых турбин изменяется в пределах от 1,6-1,7 для тихоходных (высоконапорных) до 1,9-2,1 для быстроходных. Зная njpaar. разгонную частоту вращения турбины вычисляют по формулам подобия (3-36): Yh, (6-33) Причем обычно вводят поправку по (6-29) -азг.т= ,разг + А 1- (6-34) Разгонная характеристика позволяет установить открытие холостого хода . Так, если njp = 70 об/мин, то .= 3,5 мм, а для натуры а^. х = 3,5 DJD . Разгонные характеристики поворотно-лопастных турбин более сложны, так как здесь п\ = на pair весьма = f {ota, ф)- На рис. 6-18 приведена разгонная характеристика поворотно-лопастной турбины, имеющей rtj = 130 об/мин. Толстыми линиями даны пропеллерные зависимости при постоянном угле ф установки лопастей рабочего колеса. Они показывают, что п[ возрастает с уменьшением ф и с увеличением а^, и только при очень малых углах (ф < -15°) и при больших открытиях характеристика заваливается и разгон снижается. Если установить очень малый угол (ф = -25-30°), то rtJ р^з^, снизится почти до нуля (средний угол атаки лоцастей при этом близок к 90°). Такой же эффект дал бы разворот лопастей на очень большой угол, около ф = +60°, когда средний угол атаки приближается у нулю. Наибольшая приведенная частота п[ обычно соответствует углу ф = -5 1,0°, и при этом коэффициент разгона k,весьма высок. Так, для данной турбины при = 44 мм и ф = 370 об/мин, ;разг = 2,85. Необходимость расчета вращающихся частей гидроагрегата на столь высокий разгон привела бы к значительному утяжелению генератора. Однако следует учитывать, что в реальных условиях соотношения между ф и о определяются комбинаторной зависимостью и, как видно из рис. 6-11, при малых значениях ф мало и а^, а при больших о увеличивается и ф. Следовательно, такая невыгодная комбинация о и ф, которая дает абсолютный максимум разгона, практически невероятна. Реальные комбинации и ф должны приниматься в соответствии с комбинаторной зависимостью, которая устанавливается по условию п' = const. На рис. 6-18 пунктиром показано несколько кривых для nj = = const, соответствующих различным значениям наПора. Любопытно отметить, что на этих кривых максимумы nJ р^ лежат на сравнительно небольших значениях открытия а^. Например, при nj = 160 об/мин fij рзз^ соответствует = 30 мм, т. е. открытию, составляющему примерно 70% полного открытия. При этом коэффициент разгона значительно снижается (в данном случае разг = 303/150 = 2,02). 6-8. ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ТУРБИНЫ Осевые нагрузки рабочего колеса, воспринимаемые подпятником агрегата, слагаются из осевых компонент давления на верхний и нижний ободы или на втулку и из осевой составляющей гидродинамического воздействия потока па лопасти рабочего колеса, а также силы веса последнего. С целью уменьшения осевого усилия в раднально-осевых турбинах осуществляется уравновешивание рабочего колеса, для чего на верхнем ободе устраиваются уплотнения и разгрузочные отверстия (поз. 20 на рис. 2-26). Однако в осевых турбинах уравновесить рабочее колесо невозможно, и для них осевые гидродинамические усилия Имеют большое значение. Типичная характеристика приведенных гидродинамических осевых усилий Pj осевой поворотно-лопастной турбины показана на рис. 6-19 для трех значений угла: Ф = - 10, О и +15°. Пересчет осевого усилия для натурной турбины производится по формуле PP[D\H. (6-35) Общее осевое усилие, воспринимаемое подпятником, будет равно сумме Р^, весу вращающихся частей и относительно небольшой добавки, учитывающей давления в зазоре между втулкой и крышкой, и для вертикальных турбин гидростатическому взвешивающему усилию (рабочее колесо погружено в воду). Из характеристики видно, что Pj увеличивается с уменьшением угла ф. Так, в зоне оптимальной частоты njo при открытии 27,5 мм для ф = -10° Pj = 6,3 кН, а для Ф = +15° Pj = 4,0 кН. Гидродинамическая составляющая дает весьма большую нагрузку на подпятник. Например, при D, = 9,0 м и Я = 25 м, если Pj = 5,0 кН, Р, = 5,0 9 25 = 10 100 кН (1010 тс). Это является одной из особенностей осевых турбин. С увеличением nj осевое усилие при nj р^з^ сохраняет положительный знак, т. е. направлено по течению (сверху вниз). При дальнейшем возрастании nj, когда турбина переходит в тормозной режим (момент на валу меняет знак), Pj падает до нуля и переходит в отрицательную зону. Особенно быстро возрастают отрицательные значения Pj при больших  оВ/мин Рис. 6-19. Осевые гидродинамические нагрузки рабочего колеса осевой поворотно-лопастной турбины. Pj быстро убывает, но и |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |