|

|

|

|

|

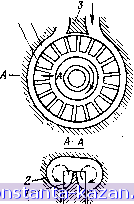

Главная -> Гидравлические машины: турбины и насосы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [ 33 ] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 щий аппарат размещены в трубчатом корпусе 6, по которому забирается и отводится вода, перекачиваемая насосом. В осевых насосах форму лопастей рабочего колеса и выправляющего аппарата, так же как и характер движения воды, удобно представлять в виде цилиндрических сечений. Такое сечение С радиусом г показано пунктиром на рис. 9-8. Здесь же дана развертка этого сечения. Рабочие лопасти б движутся в направлении п. Захватываемая ими вода подходит к их входным кромкам, имея направление движения, близкое к осевому (пунктирные линии со стрелками), а с выходных кромок она выбрасывается, имея косое направление (движется по винтовым линиям), однако, пройдя лопатки выправляющего аппарата 5, вода опять приобретает близкое к осевому направление, Выход i 1. г, щ\  1 2 Рис. 9-9. Схема вихревого насоса. Рис. 9-10. Струйный насос(эжек-тор). что способствует уменьшению гидравлических потерь и увеличивает напор, развиваемый насосом. Вихревой насос, принципиальная схема которого показана на рис. 9-9, состоит из рабочего колеса / и корпуса 2 с кольцевой камерой, имеющей перемычку 3. Короткие прямолинейные лопатки рабочего колеса частично перекрывают цилиндрический канал и при вращении жидкость увлекается лопатками и одновременно действием центробежных сил закручивается, как показано на сечении. Таким образом, по кольцевой камере движется спаренный вихревой валец, создающий сцепление жидкости с рабочим колесом и заставляющий ее двигаться от входного отверстия к выходному. Струйный насос (рис. 9-10) отличается от всех рассмотренных выше тем, что у него нет подвижных частей, а рабочим органом является сама жидкость. Насос состоит из напорного устройства /, ПЬ которому подводится жидкость под большим напором, сопла 2, камер смешения 3, 4 и диффузора 5. Жидкость из сопла 2 с большой скоростью выбрасывается в камеру смешения 4 И увлекает подсасываемую в камеру 4 жидкость, передавая ей часть своей энергии. Расход перекачиваемой жидкости Q, а жидкости, создающей напор, - Q. Эти жидкости могут быть различными. Например, Qe - чистая вода, а Q - загрязненная, с наносами. Классификация насосов Общая схема классификации насосов по принципу действия, по виду силового воздействия на жидкость, по форме движения рабочих органов и по виду рабочих органов показана на рис. 9-11. Динамические По пранцапу действия По ви ду си л о во г о воздей cm - вия на\жадкость По виду рабочих органов Объемные По форме рабочих

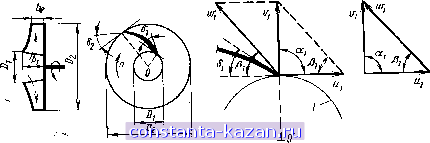

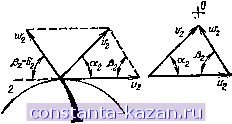

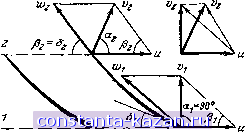

движения органов Вогвратно-поступательное Роторные (враш,ательные) По виду рабочих органов Рис. 9-11. Классификация насосов. Большинство видов насосов было рассмотрено выше, но на некоторых нужно остановиться дополнительно. Диагональные лопастные насосы отличаются от осевых тем, что имеют наклонные оси установки лопастей рабочего колеса. Эрлифты или воздухоподъемники создают подъем воды по трубе за счет впуска сжатого воздуха. Диафрагменные шланговые насосы по принципу работы аналогичны поршневым и плунжерным, но для вытеснения жидкости из камеры используются гибкие элементы (резиновые), что особенно важно при перекачке жидкостей с песком или даже цементных или известковых растворов. В пневматических насосах вытеснение жидкости из камеры производится сжатым воздухом. Рабочим органом шиберных насосов является цилиндрический барабан с прорезями, в которые вставлены замыка- ющие пластиыки, создающие с эксцентрично расположенным корпусом замкнутые камеры изменяющегося при вращении объема. Кроме приведенной классификации, существует разделение насосов по виду перекачиваемых жидкостей, по виду привода и другим классификационным признакам. ГЛАВА ДЕСЯТАЯ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 10-1. КИНЕМАТИКА ПОТОКА В ЛОПАСТНЫХ НАСОСАХ Рассмотренные схемы лопастных насосов показывают, что основная их функция - преобразование энергии осуществляется за счет прохождения потока жидкости через вращающуюся решетку лопастей рабочего колеса. Отсюда следует, что одним из основных факторов, характеризующих работу этих насосов, является структура потока, определяющаяся взаимодействием между жидкостью и лопастями рабочего колеса. Существенное значение имеют кинематические показатели: величины и направления скоростей, ускорения, формы траекторий движения (линии тока). Движение жидкости в пределах вращающегося рабочего колеса может рассматриваться как сумма двух движений переносного - вращение и относительного - перемещение относительно самого рабочего колеса. Обозначив векторы соответствующих скоростей U и W, вектор абсолютной скорости согласно (3-5) будет равен: v = u+w.- (10-1) Из (10-1) вытекает, что анализ кинематики потока в пределах рабочего колеса насоса может базироваться на построении параллелограммов скоростей. - - ; Чтобы построить параллелограммы скоростей, необходимо знать форму и размеры рабочего колеса и его отдельных частей в пределах проточного тракта (геометрия проточной части рабочего колеса); кроме того, должны быть заданы условия работы насоса. Рассмотрим некоторые основные случаи. Центробежные насосы (см. рис. 9-7). Движение в рабочем колесе близко к плоскому. Все размеры, Определяющие проточную часть рабочего колеса, известны, причем величины, относящиеся к входной кромке лопастей, имеют индекс 1, и к выходной - индекс 2 (рис. 10-1). Направление лопастей рабочего колеса определяется углом S между касательной к лопасти, проведенной в сторону течения жид- кости, и нормалью к радиусу. Ширина лопастей рабочего колеса определяется значениями и Ь^. Условия работы насоса задаются двумя параметрами: подачей Q и частотой вращения рабочего колеса п, об/мин. Входное сечение рабочего колеса. Направление скорости при входе на рабочее колесо зависит от условий подвода. В насосах при осевом подводе перед входом на рабочее колесо закрутка потока отсутствует и абсолютная скорость Vi  Рис. 10-1. Геометрия рабочего колеса центробежного насоса. Рис 10-2. Параллелограммы и треуголь-ник'скоростей на входной кромке рабочего колеса центробежного насоса. направлена по радиусу, т. е. = 90° (рис. 10-2). В этих условиях среднее значение v, = ~-, (10-2) где коэффициент %<1 учитывает стеснение, вызываемое лопастями. Окружная скорость на входной кромке и^ зависит от и п: - 1 (10-3) 1 = Имея два вектора Vi и Ui, можно построить параллелограмм скоростей на входе и определить Wj (рис. 10-2). С целью сокращения часто строят треугольник скоростей, показанный там же. Выходное сечение рабочего колеса (рис. 10-3). Здесь переносная скорость Цз находится по формуле и JlPsL, (10-3) 60 Относительную скорость можно вычислить, если знать ее направление. Тогда, как это следует из рис. 10-1 и 10-3, =-5-. (10-4) В первом приближении принимают угол - т. е. направление W2 совпадает с направлением выходной кромки лопасти (в действительности имеется некоторое отклонение угла ДРг, которое учитывается при проектировании). Имея два вектора щ и Wa, можно построить параллелограмм или треугольник выходных скоростей и найти вектор Уг и угол а^: Зная размеры рабочего колеса и форму лопастей, для данных условий работы {Q и п) можно определить треугольники скоростей для промежуточных сечений, с их помощью найти векторы v и по ним провести траектории абсолютного движения .жидкости. Их форма показана на рис. 10-4.  (ак видно из рисунка, рабочее^ колесо насоса закручивает проходящий через него поток жидкости. Рис. 10-3. Параллелограмм и треугольник скоростей иа выходной кромке рабочего колеса центробежного иасоса. Показателем закрученности потока является циркуляция Г (3-2), которая в данном случае может быть представлена выражением Г = nDocosa. (10-5) Учитывая-форму треугольников скоростей'на рис. 10-2 и 10-3, приходим к выводу, что Tj = О и Га > 0. Таким образом, по мере движения жидкости через рабочее колесо насоса ее циркуляция возрастает. Осевые насосы (см. рис. 9-8) отличаются тем, что у них в пределах рабочего колеса жидкость в основном перемещается в осевом направлении. Анализ кинематики потока производится, как показано на рис. 9-8, для отдельных цилиндрических сечений радиусом г. Имеются две особенности, которые следует учитывать при построении параллелограммов или треугольников скоростей осевых насосов: 1) окружные скорости всех точек лопастей рабочего колеса на данном цилиндрическом сечении равны и определяются частотой вращения п и радиусом г сечения 2ягя 60 2) осевые составляющие векторов абсолютной и относительной скоростей течения во всех точках данного цилиндрического сечения должны быть одинаковы Vl sin ttj = Wi sin Pi = Vi sin = sin Pj. Если принять равномерное распределение осевых компонент скоростей по сечению, то t sina, = t.,sinP,=-j-, гдeD - диаметр рабочего колеса; d - диаметр втулки; ij) - коэффициент стеснения лопастями, i5<: 1. (10-7)   Рис. 10-4. Траектории абсолютного движения жидкости в рабочем колесе центробежного насоса. Рис. 10-5. Параллелограммы и треугольники скоростей в осевом иасосе. Построение параллелограммов и треугольников скоростей в рабочем колесе осевого насоса показано на рис. 10-5. На входной кромке / скорость и определена по (10-6). Считая, что на входе поток не закручен, Ti = О и oti = 90, по (10-7) получаем: о -5-. (10.8) По ы И У1 строится параллелограмм и находятся и Pi. На выходной кромке 2, считая Ра = бг, определяют по (10-7) W2 и строят параллелограмм по и и w. 10-2. ОСНОВНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ Выше были рассмотрены соотношения, характеризующие кинематику потока в рабочем колесе. Теперь приступим к рассмотрению, динамических и энергетических показателей. |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |