|

|

|

|

|

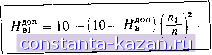

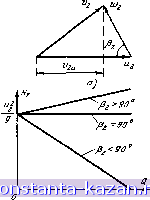

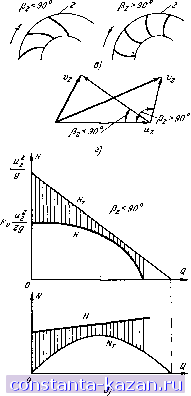

Главная -> Гидравлические машины: турбины и насосы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Учитывая pjpg по (9-3), получаем: Pai = Ратм pg pg откуда согласно (10-34) -Я Учитывая (10-35), имеем: Рп. ж и Р^ - Ah -h -BlL. pg доп вс pg (10-36) (10-37) (10-38) (10-39) Это общий вид формулы, учитывающей и атмосферное давление, и температуру, и свойства перекачиваемой жидкости. Кавитационный запас АЛдоп удобнее ЯГ , так как его величина не зависит от температуры воды и от ратм. а в формулу (10-39) не входит скорость v. Следует только иметь в виду, что Ah - это по существу не запао> против кавитации, а предельно допустимое значение. Запас будет, еслиД/г> Ahon- Отметим, что имеются три формы записи условий отсутствия кавитации в насосе: прямая (10-29), относящаяся, непосредственно к точке возникновения кавитации, икосвенные (10-30) и (10-35), относящиеся к входному патрубку насоса. Соответственно используются две формулы для определения высоты всасывания - (10-32) и (10-39). Пересчет показателей кавитации при изменении частоты вращения Положим, что для какого-то п определена величина Яв (рис. 10-10). Тогда Ар Ратм у^кр Рп. ж pg pg pg (10-40) представляет собой дополнительное динамическое понижение давления на участке от входного патрубка до области в рабочем колесе, на котором давление минимально и возникает кавитация. Очевидно, что динамическое воздействие потока пропорционально квадрату его скорости v, а поскольку для данного насоса при сохранении подобия режимов согласно (10-22) ТО ДЛЯ новой частоты вращения можно записать: fp АР/М\ (1041) Новому перепаду давления будет соответствовать другой Яв?, который определим, используя (10-40) и (10-41): / Ратм -Я гКР Рп. / % \2 Ратм гтКР Рп.Ж -В1-- Якр Ратм в1 =-;гт- /Ратм кр Рп. m\/ lV Рп (10-42) Для нормального атмосферного давления pJpg 7. Ь^ч'f, лодной воды t < 35°С р„. Jpg = 0,3 м. В итоге по (10-42) имеем. Я^Г= 10-(10-Я^) Это соотношение принимается и для допустимой вакуумметрической высоты всасывания (10-43) Найдем, как изменяется кавитационный запас при изменении частоты вращения. Согласно определению (10-34) записываем:  A/IkP = /Pal Рп. - \ 1 Ркр , ± pg j 2g pg 2g где Ad /ря - критический перепад давлений ДЯ, а Ui - скорость во входном патрубке насоса. Но поскольку при подобных режимах работы по (10-25) и (10-26) напор АЯ, а следовательно, и пропорциональны квадрату частоты вращения, то для новой частоты вращения Ml получаем: Д^кр1 = Д^кр (10-44) Распространяя эту зависимость и на допускаемые значения, имеем: (10-45) доп \ Как видно, кавитационные показатели насоса: допускаемая вакуумметрическая высота всасывания Яв° и допускаемый кавитационный запас АЛдоп изменяются, даже если сохраняется подобие режимов работы. Это является некоторым недостатком данных показателей. Кавитационный коэффициент быстроходности Одна из особенностей коэффициента быстроходности щ по (10-28) состоит в том, что для подобных режимов насоса данного типа он не изменяется. Это свойство можно использовать для получения кавитационного показателя. Критический кавитационный запас Д/г^р по (10-34) представляет собой некоторый создаваемый рабочим колесом напор, который пропорционален напору насоса. Действительно согласно (10-44) с учетом формулы подобия (10-25) имеем: причем для подобных режимов величина k сохраняет постоянное значение. Следовательно, подставив в (10-28) Д/гкр вместо Я, получим коэффициент, который также будет обладать свойством неизменности при подобии режимов. С целью большего удобства в знаменатель вводят Д/г^р/Ю. Тогда получается выражение для коэффициента (10-46) который называют кавитационным коэффициентом быстроходности. Коэффициент С, предложенный проф. С. С. Рудневым, имеет ряд важных достоинств. Прежде всего, как уже отмечалось, для подобных режимов величина его постоянна. Кроме того, для лопастных насосов разных типов С изменяется мало. Так, для режимов, близких к оптимальным у насосов с хорошими кавитацион-ными показателями, С = 900 -ь 1100; у насосов, имеющих наиболее высокие кавитационные качества, С достигает 1300-1500. Таким образом, кавитационный коэффициент быстроходности позволяет не только определить Д/г^р, но и оценить кавитационные качества насоса. 10-7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ Характеристика насоса показывает, как изменяется развиваемый данным насосом напор, мощность и другие параметры в зависимости от подачи Q при неизменной частоте вращения п. Треугольники скоростей и уравнение Эйлера позволяет найти теоретическую характеристику насоса. Примем, что закрутка потока при входе в рабочее колесо отсут-твует (Fi = О, 1 = 90°). Тогда по (10-10) U2V2 cos 2 Треугольник выходных скоростей показан на рис. 10-3. Окружная компонента абсолютной скорости cos 2 = Уги зависит от подачи Q и угла выхода Ра. который упрощенно можно принять близким к углу выходной части лопастей б^. По (10-4) имеем: nDibii sin Pa И ИЗ треугольника Via = Щ - Щ COS Ра = 2 - ctgpa. Подставив найденные значения в исходную зависимость, получим: ctgPa- (10-47) Формула (10-47) представляет собой искомую теоретическую напорную характеристику насоса. Она показывает, что напор линейно зависит от подачи Q (рис. 10-11, б), причем, если Ра < 90° (лопасть отогнута назад, рис. 10-11, е), с ростом Q напор Я^ снижается, если р^ = 90°, ctg Ра = О и Я^ = = = const и, наконец, если Pg > 90° (лопасть отогнута вперед), с ростом Q напор Я^ возрастает. Казалось бы, это дает возможность повысить напор насоса, однако, как видно из соответствующих треугольников скоростей (рис. 10-11, г), с увеличением Ра возрастает v, т. е. кинетическая энергия на выходе из рабочего колеса увеличивается, а это вызывает рост гидравлических потерь, что может даже приводить к неустойчивым режимам. Поэтому обычно в центробежных насосах Ра не превышает 20-35°. Мощность насоса, зная Hj и Q, определяем аналогично (9-8) и, считая ее теоретической , записываем: 1 / о Q . \ -ctgp. После преобразований получаем: 2 Ctg р2 (1048)

Рис. 10-11. Теоретические характеристики центробежного насоса. Формула (10-48), представляющая собой теоретическую мощностную характеристику насоса, показывает, что мощность Л/т в зависимости от Q изменяется по параболическому закону, причем если ра < 90°. то максимум лежит в точке 0,5 (Змакс (рис. 10-11,6). Теоретические характеристики получены без учета потерь, поэтому они должны существенно отличаться от действительных. Для сравнения на рис. 10-11, 3 дано сопоставление теоретических, напорной и мощностной N. характеристик с действительными Н VI N при постоянстве частоты вращения. Разность Я^ - Я показывает гидравлические потери, а N - N. - энергетические. Интересны значения напоров для обеих характеристик при нулевой подаче Q = 0. Формула (10-47) дает: а по действительной характеристике (10-49) причем для центробежных насосов ko близко к единице. Таким образом, для Q = О действительный напор практически в 2 раза меньше теоретического. При больших значениях Q расхождение меньше. ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ КОНСТРУКЦИИ ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ 11-1. виды ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ Число видов лопастных насосов, выпускаемых промышленностью, очень велико, и с целью большего удобства рассмотрения их можно разделить на две группы: насосы общего применения и насосы специальные. Насосы общего применения предназначены для перекачки чистой воды (допускается небольшое содержание примесей, но не агрессивных, температура воды не выше 70-100°С). Они изготовляются серийно следующих параметров: подача от 1,5 до 5000 л/с, напор от 5 до 700-800 м, мощность от 0,5 до 1500 кВт и включают следующие виды насосов: консольные, двустороннего входа, вертикальные осевые, диагональные и многоступенчатые. Последние применяются для получения высокого напора, превосходящего 100-120 м. Специальные насосы могут различаться либо по роду перекачиваемой жидкости, либо по способу установки, либо по параметрам. Например, насосы, предназначенные для перекачки жидкостей, содержащих большое количество абразивных частиц (гидросмеси с твердыми включениями: грунт, песок, зола, шлак, измельченная руда), - грунтовые насосы, для перекачки фекальных и других загрязненных жидкостей - фекальные насосы, для перекачки химически активных жидкостей (кислотные и др.) или горючего (бензин). |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |