|

|

|

|

|

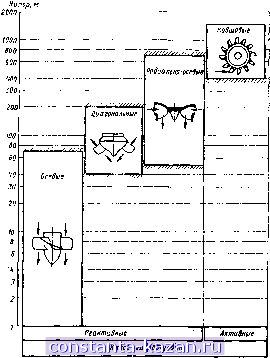

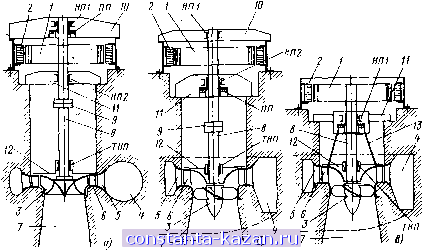

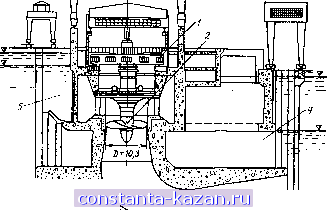

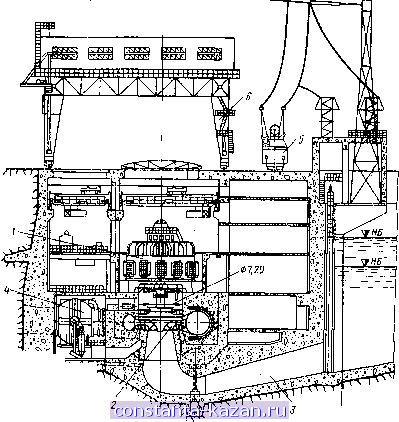

Главная -> Гидравлические машины: турбины и насосы 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Мощность турбины. Напор Н по (1-14) или (1-15) показывает уменьшение удельной энергии воды при прохождении ее через турбину, Дж/Н. Поскольку расход, пропускаемый турбиной, Q, м^/с, весовой расход pgQ, Н/с, то энергия, теряемая жидкостью в 1 с при прохождении через турбину, т. е. мощность Л'ж, составляет: (1-16) - это мощность, отбираемая турбиной от протека{ощей жидкости. Однако не вся она будет передана валу и может быть использована, так как потери имеются в самой турбине, что учитывает коэффициент полезного действия (к. п. д.) турбины у\: (1-17) где N - полезная мощность на валу. Из (1-16) и (1-17) находим формулу для определения полезной мощности турбины  (1-18) Здесь Л/ ~ в Вт. В подавляющем большинстве случаев турбины работают на чистой пресной воде, у которой р = 1000 кг/м'. Для этих условий при g = 9,81 и учитывая, что 1000 Вт = 1 кВт, получаем: Л'-9,81дЯт1. (1-19) В формуле (1-19) Q - в м'/с. Я - вмиЛ - в кВт. Эта формула широко используется при проектировании гидроэлектростанций и расчетах турбин. Коэффициент полезного действия турбин достаточно высок и составляет 0,9-0,95, или 90-95%. пример 1-1. Определить расход турбины Красноярской ГЭС, имеющей мощность 508 МВт при напоре 93 м. Решение. Мощность турбины задана и составляет 508 ООО кВт, принимаем к. п. Д. 92% (tj == 0,92). По (1-19) 508000 9,81Ят) 9,81-93-0,92 . = 607 м /е ГЛАВА ВТОРАЯ КОНСТРУКЦИИ ТУРБИН 2-1. виды ТУРБИН И ОБЛАСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Проточный тракт турбины состоит из трех элементов: рабочего колеса, устройств, подводящих воду к рабочему колесу, устройств, отводящих от него воду. Главным элементом турбины является  Рис. 2-1. Области применения турбин различного вида по напору. рабочее колесо, в котором и осуществляется преобразование энергии за счет взаимодействия потока жидкости с лопастями рабочего колеса. Поэтому вид турбины в основном определяется формой рабочего колеса и условиями движения жидкости в его лопастной системе. В современном гидроэнергетическом строительстве широко используются четыре вида (системы) турбин, каждый из которых имеет свою область применения по напорам, показанную на рнс. 2-1. Осевые турбины применяются при небольших напорах - до 70 м. Диагональные турбины предназначаются для диапазона напоров от 40 до 200 м. Радиальн о-о с е в ы е турбины применяются в диапазоне напоров 50-700 м. Ковшовые турбины применяются в диапазоне напоров от 400 до 1700 м и выше. Показанные границы по напорам для каждого вида турбин, конечно, не являются жесткими, и встречаются отклонения в ту или иную сторону. Например, крупные радиально-осевые турбины установлены при напоре около 40 м на Плявинской ГЭС. . Следует обратить внимание на то, что области применения турбин различных видов перекрываются. Например, при напорах 50-70 м могут быть применены и осевые, и диагональные, и радиально-осевые турбины. Выбор наилучшего вида турбины производится на основании технико-экономических сопоставлений с учетом конкретных условий. Существуют турбины и других видов, но они применяются редко, в основном для мелких установок. По характеру потока в пределах рабочего колеса турбины принято делить на два класса: реактивные турбины, у которых во всем проточном тракте поток напорный и рабочее колесо способно осуществлять преобразование всех трех компонент энергии жидкости (1-1): энергии давления p/pg, потенциальной энергии z и кинетической энергии vy2g. К реактивным турбинам относятся осевые, диагональные и радиально-осевые турбины; активные турбины, у которых поток в рабочем колесе безнапорный (со свободной поверхностью). Рабочее колесо таких турбин использует только кинетическую энергию жидкости vy2g. К активным относятся ковшовые турбины. 2-2. ГИДРОАГРЕГАТ И ЗДАНИЕ ГЭС На гидроэлектростанциях турбины всегда используются для привода электрических генераторов, что не только в значительной степени определяет условия работы турбин, но и оказывает существенное влияние на конструктивное их решение. Кроме того, некоторые элементы турбин, а именно подводящая часть - турбинная спиральная камера и отводящая часть - отсасывающая труба имеют настолько большие габариты, что они почти всегда диктуют размеры и компоновку строительной части здания ГЭС. Взаимосвязь турбин и строительных конструкций усиливается еще и оттого, что отсасывающие трубы, а во многих случаях и тур- бинные спиральные камеры выполняются из железобетона и поэтому представляют собой одно целое с подводной частью блока здания ГЭС. В связи с этим, прежде чем рассматривать конструкции турбин различного вида, необходимо выяснить, как проявляются указанные выше особенности. На рис. 2-2 даны принципиальные схемы наиболее широко используемых на гидроэлектростанциях вертикальных гидроагрега-  Рис. 2-2. Принципиальные схемы гидроагрегатов. тов, а на рис. В-2 и В-4 был показан их общий вид. Основными элементами электрического генератора являются ротор / с полюсами, который при работе создает вращающееся магнитное поле, и статор 2, с обмоток которого снимается ток и передается в сеть. Основными элементами турбины являются рабочее колесо 5, подводящая часть - турбинная камера 4, статор турбины 5 и направляющий аппарат 6 и отводящая часть - отсасывающая труба 7. Рабочее колесо турбины и ротор соединены общим валом 8, который может быть составным (вал генератора и вал турбины жестко соединяются фланцем 9, рис. 2-2, а и б), либо целым (рис. 2-2, в). Поскольку рабочее колесо турбины и ротор генератора жестко соединены общим валом, то частота их вращения одинакова. На ГЭС сейчас, как правило, устанавливаются синхронные генераторы переменного тока со стандартной частотой 50 Гц (в странах Америки стандартная частота 60 Гц). Следовательно, частота вращения ротора генератора и рабочего колеса турбины при работе под Конструкции турбин [Т.п. 2 нагрузкой всегда должна быть строго постоянной, равной синхронной частоте вращения. Все вращающиеся части гидроагрегата: рабочее колесо, вал и ротор генератора - имеют единую систему подшипников. Необходимо иметь два вида подшипников: направляющие,  Рис. 2-3. Здание Саратовской ГЭС с осевой поворотно-лопастной турбиной. / - генератор; 2 - турбина; 3 - отсасывающая труба; 4 - водосброс; 5 - пазы решеток и затворов; S - основной край. препятствующие только радиальным перемещениям вращающихся частей, и подпятник, воспринимающий осевые нагрузки, которые в вертикальных агрегатах слагаются из веса вращающихся частей и осевого гидродинамического воздействия потока на рабочее колесо. Применяются различные системы опирания вращающихся частей агрегата. На рис. 2-2, а показан подвесной генератор, у которого подпятник ПП и верхний направляющий подшипник НП1 опираются на мощную верхнюю крестовину 10, передающую нагрузку на корпус статора, укрепленный в бетонной конструкции. Второй направляющий подшипник НП2 расположен в нижней § 2-21 Гидроагрегат и здание ГЭС крестовине 11, которая крепится к бетону, и третий турбинный направляющий подшипник ТИП, закреплен на крышке турбины 12. На рис. 2-2, бив показаны схемы сзонтичными генераторами, у которых подпятник ПП расположен под ротором генератора, причем он опирается на мощную нижнюю крестовину  Рис. 2-4. Здание Нурекской ГЭС с радиально-осевой турбиной. / - генератор; 2 - турбина; 3 - отсасывающая труба; 4 - шаровой затвор: 5 - повышающие трансформаторы; i - основной кран. (рис. 2-2, б) или передает нагрузку на крышку турбины 12 через опорную конструкцию /3 (рис. 2-2, в). Из приведенного рассмотрения вытекает чрезвычайно важный вывод, что, хотя гидроагрегат состоит из двух машин - турбины и генератора, они имеют единую систему опор вращающихся ча- |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |