|

|

|

|

|

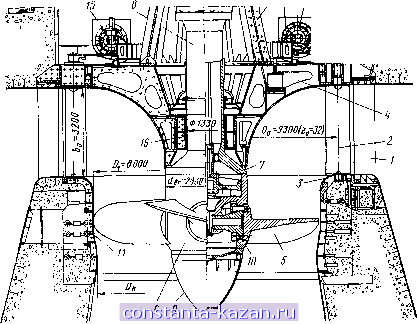

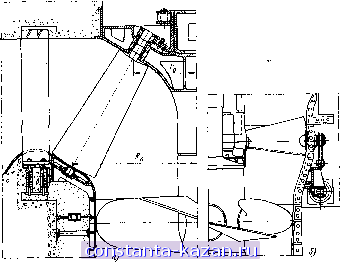

Главная -> Гидравлические машины: турбины и насосы 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 стей. Это необходимо учитывать при рассмотрении конструкций турбин. С целью иллюстрации компоновки турбины в зданиях ГЭС на рис. 2-3 показана ГЭС с осевой турбиной (Саратовская ГЭС на Волге, колебания напоров 14,7-6,5 м, расчетный напор 9,7 м, мощность турбины 59,3 МВт, пропускаемый расход 705 mVc, диаметр рабочего колеса 10,3 м. Это самые большие турбины в мире по размеру, изготовленные ХТГЗ). На рис. 2-4 показан разрез высоконапорной Нурекской ГЭС на Вахше, на которой установлены радиально-осевые турбины (колебания напоров 275-207 м, расчетный напор 223 м, мощность турбины 310 МВт, пропускаемый расход 155 м'/с, диаметр рабочего колеса 4,75 м). Эти примеры ясно показывают, что турбина и гидроагрегат определяют размеры подводной части здания ГЭС и их конструктивные формы тесно связаны со строительной частью (дополнительно - см. [8, 14]). 2-3. ОСЕВЫЕ ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫЕ ТУРБИНЫ Устройство и конструкцию осевых поворотно-лопастных турбин (за границей их называют турбины Каплана) разберем на примере турбины Кременчугской ГЭС, показанной на рис. 2-5 и 2-6 (мощность 58 МВт, колебания напоров 16,9-9,6 м, диаметр рабочего колеса 8,0 м) *. Подводящая часть турбины состоит из турбинной камеры, статора и направляющего аппарата. Следует отметить, что устройство этих элементов у всех реактивных турбин имеет много общего. Статор турбины представляет собой ряд колонн / с вытянутой удобообтекаемой формой поперечного сечения. Основное назначение статора - воспринимать нагрузки, действующие между верхним и нижним железобетонными конусами турбинной камеры, вызываемые весом конструкций и оборудования и давлением воды. Колонны статора могут крепиться посредством анкеров в железобетон каждая отдельно (рис. 2-7, а) или с целью большей жесткости и прочности объединяться стальными кольцевыми поясами, верхним и нижним (рис. 2-7, б). Отдельные колонны применяются при сравнительно малых напорах (например, рис. 2-5 и 2-6) и больших диаметрах, а статор с поясами - при более высоких напорах и обязательно, когда турбинная камера делается из стали или имеет стальную облицовку (см. рис. 2-12). Угол установки и профиль сечения колонн статора выбираются такими, чтобы потери при их обтекании потоком были минимальными. Поэтому в бетонных турбинных камерах в зоне фронтального Более подробно о конструкциях турбин -см. [18, 30]. 17 VI- 15 13 12

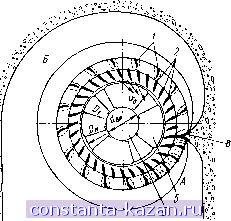

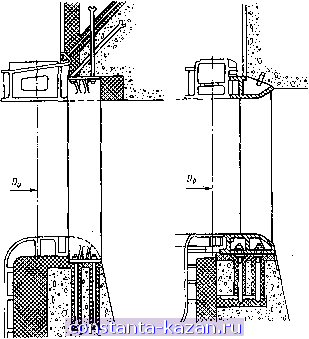

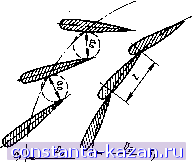

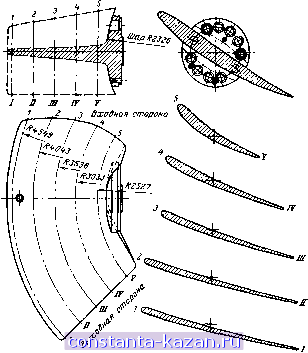

Рис. 2-5. Осевая поворотно-лопастная турбина, установленная на Кременчугской ГЭС. / - колоккы статора; 2 - направляющие лопатки; 5 - нижнее кольцо; 4 - крышка турбины; 5 - лопасти рабочего колеса; 6 - втулка; 7 - фланец вала; 5 - вал; 9 - обтекатель рабочего колеса; /й - камера рабочего колеса; - выдвижноА сегмент; /2 -рычаг ira-нравлякяцен лопатки; /,J - серьга; -регулирующее кольцо; /5 - сервомоторы; Ы- поднишимк; 11 - опорн.чя конструкция подпятиика генератора. Рис. 2-6. Осевая поворотно- ь:\ лопастная турбина (сечение по средней линии направляющего аппарата, рис. 2-5).  подвода потока (зона А на рис. 2-6) сечения искривлены больше, чем в зоне спирали Б. Одна статорная колонна В, замыкающая спираль, так называемый зуб спирали, делается фасонной. Направляющий аппарат состоит из направляющих лопаток 2, укрепленных в нижнем кольце Зав крышке турбины 4  Ща) S) Рис. 2-7. Конструкции статора. посредством осей (цапф), что обеспечивает возможность их поворота Направляющий аппарат создает необходимое направление потока перед рабочим колесом (скорости показаны на рис. 2-6), а также с его помощью осуществляется регулирование (изменение) пропускаемого турбиной расхода и развиваемой мощности. Последнее достигается поворотом всех направляющих лопаток, т. е. изменением открытия турбины, которое обычно определяется как минимальное расстояние между двумя смежными лопатками (Оо - максимальный диаметр цилиндра, который можно прокатить между направляющими лопатками, как показано на рис. 2-8,а). В положении полного закрытия [а^ = 0) концы лопаток смыкаются и доступ воды к турбине перекрывается (рнс. 2-8, б). Характерными параметрами направляющего аппарата являются следующие. 1. Число направляющих лопаток. У крупных осевых турбин при небольшом напоре оно равно 32 (на рис. 2-5 и 2-6 2о = 32), при более высоком напоре их ставят 24, а иногда и 20. 2. Высота направляющего аппарата (на рис. 2-5 = Зг2 м). Часто используют безразмерные величины, отнесенные к диаметру, которые полнее характеризуют тип турбины. Относительная высота Ьо = -, (2-1) где Di - диаметр турбины (в jian-ном случае = 8,0 ми Ьо = = 32/8,0 = 0,4). У осевых турбин Ьо составляет 0,45 - 0,35 (меньшие значения для больших напоров). 3. Диаметр по осям поворота направляющих лопаток (в данном примере Dq = 9,3 м). Относительный диаметр направляющего аппарата Do=-, (2-2)  Рис. 2-8. Открытие щего аппарата. направляю- который для рассматриваемой турбины равен Dq = 9,3/8,0 = 1,16. Для различных турбин Dq колеблется в диапазоне 1,16-1,25 (увеличивается с сокращением числа направляющих лопаток). Тип направляющего аппарата определяется направлением меридианного потока. Так, направляющий аппарат, показанный на рис. 2-5, называется радиальным, на рис. 2-9, с - д и-агональным (коническим) и на рис. 2-9, б - осевым. Рабочее колесо. Пройдя лопатки направляющего аппарата и получив закрутку (скорости Wq на рис. 2-6), поток воды поступает в рабочее колесо. Основными частями рабочего колеса (см. рис. 2-5 и 2-6) являются лопасти 5 и втулка 6, в которой крепятся лопасти. Рабочее колесо болтами соединено с нижним фланцем 7 вала 8. К выходному концу втулки крепится обтекатель 9, предназначенный для снижения потерь на вихреобразование и пульсаций. Лопасть рабочего колеса осевой турбины (рис. 2-10) состоит из пера лопасти и фланца. Перо - собственно лопасть имеет относительную малую толщину и представляет собой криволинейную поверхность, на которой осуществляется силовое взаимодействие с протекающим через рабочее колесо потоком. Фланец служит для крепления лопасти к фланцу цапфы, с помощью которой лопасть укрепляется во втулке (поз. 10 на рис. 2-5). Иногда делают лопасть с цельной цапфой, но это усложняет технологию изготовления.  Рис. 2-9. Диагональный (конический) (а) и осевой (б) направляющие аппараты. Показанные на рис. 2-10 цилиндрические сечения лопастей дакэт представление о ее форме: расположенные ближе к фланцу корневые сечения - более толстые и более крутые, периферийные сечения - более тонкие и более пологие. Такая форма определяется как гидравлическими, так и прочностными условиями обтекания лопасти. Нагрузка, воспринимаемая лопастью, очень велика, она распределена по всей поверхности [например, у турбины диаметром 9,3 м с четырьмя лопастями при напоре 16 м общая нагрузка на каждую лопасть составляет 1,8-2,2 МН (180- 220 тс)]. Таким образом, лопасть работает как консоль с распределенной нагрузкой, и момент, особенно в корневых сечениях, получается очень большим, что требует соответственного момента сопротивления сечения. Особенностью рабочих колес поворотно-лопастных турбин является возможность при работе на ходу поворачивать лопасти рабочего колеса, т. е. изменять угол установки лопастей, как показано на рис. 2-11. Некоторое, так называемое расчетное положение лопасти принимается за начало отсчета угла установки , лопасти ф. В этом положении ф = 0. При увеличении крутизны установки ф > О, при уменьшении ф <0 (за рубежом иногда принимают другой отсчет углов установки лопастей, например, от плоскости, перпендикулярной оси вращения колеса). Цаландраческие сечения лопаста  Рис. 2-10. Лопасть рабочего колеса осевой турбины. Угол установки лопастей турбины ф выбирается в строгом соответствии с открытием направляющего аппарата и с учетом действующего напора, причем Ф = /(ао, Я), (2-3) называемая комбинаторной зависимостью, устанавливается такой, что при всех условиях работы достигается наиболее высокое значение к. п. д. турбины. Таким образом поворотно-лопаьтнш турбины имеют двойное регулирование мощности: изменением открытия направляющего аппарата и изменением угла установки лопастей рабочего колеса. Это дает большие энергетические преимущества, но в то же время приводит к значительному усложнению конструкции, особенно рабочего колеса, которое требует очень мощного механизма поворота лопастей. |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |