|

|

|

|

|

Главная -> Испытательные сигналы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [ 26 ] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ный сигнал амплитудой около 50-100 мВ. Выходной сигнал можно проконтролировать осциллографом, который подключают параллельно громкоговорителям. Включают питание и проверяют наличие сигнала и его форму на выходе УНЧ. Если УНЧ исправный, то выходной сигнал имеет правильную синусоидальную форму значение его должно быть около 3-5 В. При искажении ный. гвнеращор [-

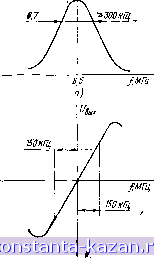

Регулятор грошоти :вход Y Рис. 42. Структурная схема контроля УНЧ  Рис. 43. Частотные характеристики канала звука: а - первого каскада; б - частотного детектора формы сигнала и малом его значении неисправность определяют методом исключения. Для этого вход осциллографа подключают к выходу предварительного каскада УНЧ (управляющей сетке лампы 1Л1 (см. рис. 39)) и проверяют форму и напряжение сигнала, значение которого должно быть не менее 0,2-0,5 В. После определения неисправного каскада устанавливают причину появления неисправности в нем. При искажении формы сигнала (ограничение сверху или снизу) необходимо проверить напряжение смещения на базе транзистора или управляющей сетке лампы выходного каскада. Недостаточная амплитуда сигнала на выходе УНЧ указывает на его малый коэффициент усиления. В этом случае необходима замена лампы, транзистора или шунтирующих конденсаторов 1С21, 1С24. Если же сигнал на выходе УНЧ нормальный, а звук отсутствует, то причиной отказа УНЧ является выход из ст;роя громкоговорителя или цепей его подключения. Неисправности усилителя промежуточной частоты звука. Основными неисправностями УПЧЗ являются полное отсутствие звука, слабый звук или сильное искажение звука. Полное отсутствие звука возможно при обрыве разделительных конденсаторов 1СЗ, 1С9, 1С20 (см. рис. 39), пробое диода 1Д5, обрыве катушек 1L1- 1L3 и пробое фильтрующих конденсаторов 1С4, 1С11 в цепях питания. Наличие слабого звука вызвано выходом из строя одного из транзисторов, обрывом шунтирующих конденсаторов 1С7, 1С8, 1010 в цепях эмиттеров и обрывом резисторов в цепях базовых делителей транзисторов. Искажение звука происходит при выходе из строя одного из диодов дробного детектора, при расстройке контуров, входящих в состав дробного детектора, и наличии больших пульсаций питающего напряжения. Выявление причины отсутствия звука следует начинать после внешнего осмотра УПЧЗ и измерения напряжений на электродах транзисторов. Если напряжения находятся в допустимых пределах, то можно перейти к проверке УПЧЗ с помощью приборов. Проверку (настройку) УПЧЗ можно осуществить с помощью генератора XI-19. Для этого на вход усилителя .(контрольная точ-к? 1КТ-1) подается ВЧ сигнал с выхода прибора Х1-19. Переключатель диапазонов ставят в положение О-50 МГц. Низкочастотный кабель прибора присоединяют к контрольной точке 1КТ-6. Ручками Масштаб , Усиление , Выходное напряжение , Средняя частота добиваются получения изображения детекторной характеристики, которая при цсправном УПЧЗ должна быть такой, как показана на рис. 43,6. Прн неисправности УПЧЗ изображение детекторной характеристики на экране прибора будет искажено или вообще отсутствовать. Одной из причин этого может быть низкая чувствительность канала звука. Тогда необходимо увеличить выходное напряжение генератора и лишь затем перейти к обнаружению неисправного каскада. Высокочастотный сигнал с выхода прибора через конденсатор 1000 пФ подают на эмиттер транзистора 1ТЗ. При исправном каскаде на экране появится изображение детекторной характеристики, аналогичной представленной на рис. 43,6. Наиболее часто отсутствие или искажение частотной характеристики происходит из-за неисправности диодов дробного детектора. При отсутствии изображения частотной характеристики необходимо воспользоваться детекторной головкой ГКЧ. Для этого кабель с детекторной головкой присоединяют к контрольной точке 1КТ-4. Если окажется, что изображение частотной характеристики на экране ГКЧ появилось, причиной неисправности является выход из строя самого дробного детектора. Тогда детекторную головку последовательно переносят к диодам 1ДЗ, 1Д4 (контактные точки 5, 6 контура 1L4). При исправном фазосдвигающем контуре на экране прибора будут наблюдаться частотные характеристики, подобные представленным на рис. 43,а. После обнаружения и замены неисправного элемента заново проверяют настройку фа-зосдвигающего контура, для чего, не отключая входной кабель прибора XI-19 от эмиттера транзистора 1ТЗ, присоединяют НЧ кабель прибора снова на выход УПЧЗ (точка 1КТ-6). Изменяя положение сердечников в обеих катушках контура 1Ф2, получают частотную характеристику, показанную на рис. 42,6. При исправном выходном каскаде УПЧЗ ВЧ кабель прибора XI-19 вновь подключают к точке 1КТ-1. Если при этом на экране прибора отсутствует изображение детекторной характеристики, то для отыскания неисправности необходимо воспользоваться кабелем с детекторной головкой. Выходное напряжение прибора увеличивают, а детекторную головку последовательно присоединяют к различным точкам канала звука, начиная с контура 1Ф1. После обнаружения неисправного элемента и замены его настраивают окончательно канал звука, для чего НЧ кабель прибора подключают к точке 1КТ-6, выходное напряжение прибора устанавливают минимальным. Затем регулировкой положения сердечников в катушках фильтра 1Ф1 и катушках фильтра 1Ф2 получают частотную характеристику, показанную на рис. 43,6. Симметричности частотной характеристики добиваются с помощью изменения сопротивления резистора 1R18. Если не удается получить симметричную детекторную харак- теристику, то необходимо проверить диоды 1ДЗ, 1Д4, обратные сопротивления которых не должны отличаться более чем на 20%. Окончательная настройка УПЧЗ осуществляется во время паузы при приеме передачи телецентра. При этом необходимо незначительно подстроить сердечники фильтра 1Ф2, добиваясь наиболее чистого звука и минимума громкости фона 50 Гц. Неисправности в УПЧЗ можно отыскать и с помощью универсального генератора испытательных сигналов. Для этого осциллограф присоединяют к гнезду 1КТ-6, а на вход канала звука (контрольная точка 1КТ-1) с генератора испытательных сигналов подают с помощью кабеля сигнал частотой 6,5 МГц. Амплитуду входного сигнала устанавливают минимальной. Если канал исправный, то на экране осциллографа будет наблюдаться изображение сигнала синусоидальной формы частотой 1000 Гц и амплитудой 20-100 мВ. При отсутствии сигнала на экране осциллографа необходимо подать на вход канала максимальный сигнал. Если при этом на экране осциллографа появится изображение синусоидального сигнала, то причина неисправности УПЧЗ, заключена в низкой чувствительности канала звука. Необходимо методом исключения определить неисправный каскад. Для этого, не отключая осциллографа от точки 1КТ-6, с генератора подают сигнал частотой 6,5 МГц через конденсатор 1000 пФ на эмиттер транзистора ITS. Амплитуду сигнала устанавливают около 0,2-1 В. Если каскад исправный, то на экране осциллографа будет наблюдаться синусоидальный сигнал частотой 1000 Гц. Сигнал с генератора через конденсатор 1000 пФ подают на базу транзистора 1Т2. При этом входной сигнал, уменьшают. При исправном каскаде на осциллографе будет наблюдаться синусоидальный сигнал 1000 Гц. Затем сигнал частотой 6,5 МГц последовательно подают на вход транзистора 1Т1, затем на контакт 1КТ-1 и определяют неисправный каскад. После устранения неисправности в УПЧЗ селектор каналов переключают va канал, по которому ведется передача. От телевизора отключают все приборы, а регулятор громкости звука в телевизионном приемнике ставят в положение максимальной громкости. При прослушивании кадрового фона в паузе звуковой передачи необходимо незначительно подрегулировать положение сердечников в фильтре 1Ф2, добиваясь неискаженного звука. 5.7. СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ Неисправность системы кадровой синхронизации. Устойчивость изображения по вертикали зависит от ряда факторов: неисправности деталей задающего генератора кадровой развертки, определяющих его частоту, недостаточного размаха кадрового синхроимпульса и выхода из строя цепей формирования импульсов кадровой синхронизации. Если при вращении ручки Частота кадров удается остановить изображение на некоторое время, но синхронизация оказывается неустойчивой и через некоторое время нарушается, то это свидетельствует о недостаточной амплитуде синхронизирующего импульса. Причиной уменьшения амплитуды кадровых синхроимпульсов является ослабление при прохождении сигнала низких частот через усилитель-ограиичи тель или выход из строя интегрирующей цепочки (обрыв конденсаторов 1С98, 1С96, изменение сопротивления резисторов 1R117, 1R118, см. рис. 39). |

||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |