|

|

|

|

|

Главная -> Многосвязные полосковые структуры 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Элементы a столбцовой матрицы а в (2.2.5) зависят от граничных условий и отражают традиционно определяемые свойства нагруженных отрезков СПЛ как радиотехнического устройства. Волны напряжений и токов в каждой из линий, находимые из (2.2.5), можно разложить на четыре компоненты: быстрые падающие и отраженные и медленные падающие и отраженные. Амплитуды этих волн в первой линии находятся согласно работе [38]. Учтя (2.2.4), запишем Ae = Y { -koWG и-\-Wa 22 -UY20O 33 +uYioo 44); Ао= {keWan-W022+uY2e033 - uYieOii); De Y {-kow a и-\-WG 22+uY 20a 33) - 10044); Do = {keWaii - Wa22 - uY2e033 + uY\eOu)- (2.2.6) Тогда падающие и отраженные волны напряжений и токов получатся в такой форме: f/lp (х) Uip (X) hp (X) hp () Uir (х) U2r ix) Iu{x) hr ix)

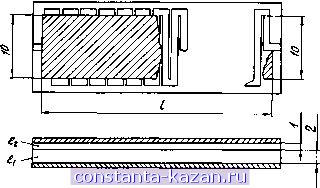

ke De Xe De -Y2e De ko Do -Tio Do - Y20 Do (2.2.7) При рассматриваемых граничных условиях (рис. 2.13) в зависимости от выбираемых сопротивлений Z\, Z4 получаются различные по функциональному назначению устройства. Рассмотрим устройство, в котором Z\ и zs - нагрузочные сопротивления, а Z2 и Z4 - регулирующие. В этом случае особый интерес представляют падающие волны напряжения и тока в первой из линий: U\p {х) = у[(--/20011 + 022-wa33+wVioa44) e-y + + {keWai\-Wa22+uY2e033-uY\eOii) в-у']; I,p{x)=[YiJ,-koWGn+wa22-uY2o033 + (2.2.8) + uYioGii)e-<- + Y ,0(keWau - Wa22 + uY2eO33 - -uYieO) е-У'\. Потоки мощности в линиях, так же как напряжения и токи, распространяются в направлении х и обратно. Следовательно, можно определить для первой линии р„=1 /?,(U,;ii,); Plr=Re (UiJi.), (2.2.9) и аналогично для второй линии (* - знак сопряжения). Волна падающей мощности в первой линии из (2.2.8), (2.2.9) запишется Pip = у i Ex f Re i Yxebi e--- + (Yxe+Yxo) X (2.2.10) где bx=2Ae/Ex; b2 = 2Ao/Ex; 1,2 = Re (vi,2); Pi,2 = Im (vi.s). Отметим, что мощность Pip, вычисленная из соотношения Р\р = \Uxp r/zi, где 2i=vTii/Cii не совпадает с (2.2.10), так как в связанных линиях по причине электромагнитной связи Ux {х)/1х{х) Ф Zi, в чем нетрудно убедиться из (2.1.1). Поэтому в работе [49] потоки мощности в СПЛ, видимо, определены неверно. Остановимся кратко на исследовании механизма регулирования фазовой и групповой скорости в устройствах СПЛ. Зададимся Ех=2. Учтем зависимость напряжений и токов от времени в виде е' . Тогда (2,2.8) представим следующим образом: Uxp = {b le- 6-1 + b2e- е- ) е' . (2.2.11) Величины Ьх и 62, входящие в (2.2.11), имеют смысл комп- лексных амплитуд, причем arg{b\) и org (Ьг) - начальные фазовые сдвиги этих составляющих, которые аналогично [75] можно понимать как фазовые углы коэффициентов отражения. Обозначим arg{b\) = ф|, arg{b2) = фг- Запишем выражения для \ Uip\ н arg{Uip) + I b2 + + I Ьф2 I cos (Ргх-Р.х+Ф.-Фг)](2.2.12) arg {Uip) = arctg {A,/А2), (2.2.13) где Л, = 16,1 e-sin (co-р.х+ф,) + I62I e-sin (co-Р2л:+ф2); Ai = \bi\ e-cos (со/-Р1л:+ф1) + I62I e-cos (со/-Р2л:+ф2). Из (2.2.12) заключаем, что между связанными линиями существует обмен энергией, в результате чего слабая зависимость I U]p\ от X возможна прн ограниченной длине отрезков связанных линий (это означает, что коэффициент передачи по модулю напряжения близок к 1). Групповая скорость будет д (d{arg{U )) У] да V дх /-1 (2.2.14) Из (2.2.12) - (2.2.14) следует, что при вариации регулирующих сопротивлений 22,4 изменяются Иф и ц^р- Для линий с неуравновешенной электромагнитной связью глубина возможного управления Иф и Игр при налагаемых ограничениях на коэффициент передачи (на f/ipl) тем больше, чем больше отношение Pz/Pi- Не следует, однако, считать, что регулировки Vф и Игр нб будет в случае уравновешенной связи (Pi=P2=P); на возможность изменения и и^р при 1=2 указывает формула (2.2.12). Но механизм управления Уф и и^р для СПЛ с P2=Pi сопряжен лишь с неравенством ф1=7ф2, иными словами, объясняется реакцией устройства на включение сосредоточенных неоднородностей. Главная отличительная особенность механизма управления и ц^р в устройствах на СПЛ с неуравновешенной связью заключается в возникновении при определенных условиях эффекта распределенного взаимодействия СПЛ, при котором на всей ограниченной длине изменяется в зависимости от Z2,4 соотношение между амплитудами парциальных волн, имеющих разные по величине постоянные распространения. В конечном счете причиной изменения Уф и Игр является смещение потока энергии электромаг- нитной волны в поперечном сечении СПЛ из области с одним замедлением в область с другим замедлением. Этот вывод был подтвержден также в работе [35] на более простой модели секции. Для расчета и экспериментальной проверки была выбрана конструкция СПЛ, показанная на рис. 2.14. Количество полосок в меандровой линии Л^=50, в качестве материала с 61 = 10 был взят фольгированный диэлектрик ПКТ-10, а с 82= = 19 - керамика СТ/-47. Первичные погонные параметры рассчитывались методом четного и нечетного возбуждения структуры, частичные емкости которой определялись приближенно методом конформных отображений. Вместе с этим погонные емкости и индуктивности были определены экспериментально прямыми измерениями на низкой частоте. Измерения и расчет дали близкий результат, но в качестве итоговых взяты экспериментальные данные: /.11=2,154, 122 = 0,215, Li2 = 0,2 [мкГн/м]; Си = 2080; Ci2=1440, С22=1450 [пФ/м]. Для расчета на ЭВМ составлена программа на алгоритмическом языке Фортран. Программа позволяет выводить на печать все интересующие параметры, характеризующие волновой процесс, о которых упоминалось выше. Некоторые результаты расчета приведены на рис. 2.15-2.17. На рис. 2.15 показана зависимость v, v,p, \U2\/\Ei\, 11/, (/)/£i (соответственно кривые 1, 2, 3, 4) от величины регулирующей емкости Ср, служащей в качестве сопротивлений Z2=Z4=z. При этом частота /=50 мГц, длина связанных полосок /=0,05 м. Графики рис. 2.15 иллюстрируют связь между напряжением на управляющей полоске (линии 2) и фазовой и групповой скоростью волны в первой линии. Важно, что с изменением Уф и и^р модуль напряжения t/i (/) меняется слабо. На рис. 2.16 показана зависимость arg(U\) и arg{U\p) от нормированной координаты х/1 при крайних значениях Ср. Нелинейная зависимость arg{U\{x/l)) указывает на существование отражений на входе и выходе СПЛ изнутри , т. е. при 0<л:</ (сравни с более простым случаем, приводимым в [75], см. рис. 3.6). Рис. 2.17 отражает частотную зависимость напряжений U\ а U2 в точке л: =0,4. Там же показаны экспериментально полученные частотные характеристики, снятые на приборе XI-42. Как видно, расчет и эксперимент совпадают хорошо. Фазовая скорость экспериментально определялась с помощью стробоскопического осциллографа путем наблюдения и  -arg(u,),arg(up), град

Рис. 2.14. Конструкция управляемой многосвязной полосковой структуры, сводящейся к отрезку связанных полосковых линий \игШ\/Щ Рис. 2.16. Зависимость фазы напряжения fi (пунктирные кривые) и фазовой задержки arg((/ip) (сплошные кривые) от нормированной координаты х/1 при Ср = 200 пФ (кривые 1,2) и Ср=0 (кривые 3.4)

Рис. 2.15. Зависимость фазовой групповой и^р скоростей и модулей напряжений Ич от величины емкости Ср регулирующего элемента (соответственно кривые /, 2, 3, 4) сравнения осциллограмм ВЧ колебаний на выходе устройства в режиме бегущей волны с опорным каналом нулевой задержки. Значения оф=2,6-10 м/с при Ср=0 и v= 1,8-10 м/с при Ср=200 пФ согласуются с результатами расчета, показанными на рис. 2.15. Измерение arg{U\ (/)) на приборе ФК2-12 дали значения 40 и 59 град соответственно для Ср=0 и Ср=200 пФ, что находится в хорошем согласии с расчето.м (см. рис 2 16). 48

Рис, 2.17. Частотная зависимость модулей напряжений V\, Vr. кружочками и крестиками показаны соответствующие экспериментальные результаты; пунктиром - зависимость \U2\ от частоты в точке х/1=\ 4 Заказ (1.17(. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |