|

|

|

|

|

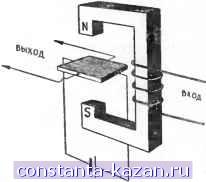

Главная -> Занимательная радиотехнология 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 [ 36 ] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 сколько, система может иметь определенный набор допустимых, разрешенных для нее, так называемых энергетических, уровней. Энергия ее не может получить значение, по величине промежуточное между двумя разрешенными уровнями. В таких случаях говорят, что энергия системы квантована. Изменение энергии системы может происходить только скачками: с одного разрешенного уровня на другой. Изменение энергетического уровня сопровождается определенными физическими изменениями. (Энн могут состоять, например, в переходе электрона с одной оболочки на другую или в изменении вращательной энергии молекул. Для того чтобы элементарная система перешла на высший энергетический уровень, ей должно быть сообщено определенное количество энергии. Это может быть энергия электромагнитной волны. Подготовленный таким образом газ будет поглощать электромагнитные волны соответствующей частоты. Если элементарная частица возвратится в свое первоначальное энергетическое состояние, то она излучит электромагнитную волну такой же частоты. Следует учесть два обстоятельства. Первое: энергии, нужной для перехода элементарной системы на более высокий энергетический уровень, соответствует совершенно определенная частота электромагнитных колебаний. Объясняется это тем, что энергия электромагнитной волны зависит от ее частоты. Данные элементарные системы будут поглощать и излучать электромагнитные волны только совершенно определенной частоты. Второе: устойчивым состоянием системы является состояние, соответствующее наименьшему энергетическому уровню. Каждая система, находящаяся на более высоком энергетическом уровне, стремится перейти в такое устойчивое состояние. Достаточно малейшего импульса извне, чтобы такой переход состоялся и система перешла в устойчивое состояние, излучив порцию электромагнитных колебаний. Представим себе теперь, что у нас имеется газ, все молекулы которого искусственно переведены на некоторый энергетический уровень, превышающий наименьший. Можно сказать, что они находятся в возбужденном состоянии. Если через этот газ пропустить электромагнитные колебания соответственной частоты, то под их воздействием элементарные системы будут совершать переход на низший энергетический уровень, а освобождающаяся при этом энер- гия будет излучаться в виде электромагнитных колебаний той же частоты, какая вызвала этот переход. Таким образом, электромагнитные волны, попавшие в атмосферу такого возбужденного газа, усиливаются, энергия их увеличивается за счет той, которая излучается элементарными системами, образующими газ. Конечно, такое увеличение энергии не будет длительным. Через какой-то промежуток времени, практически очень короткий, все частицы газа перейдут на низший уровень и усиление электромагнитных волн прекратится. Вернее, начнется обратный процесс: частицы газа начнут поглощать кванты энергии электромагнитной волны (ведь она именно такой частоты, какая нужна для этого) и вновь переходить в возбужденное состояние. На это будет затрачиваться энергия электромагнитной волны, введенной в газ, и она начнет не усиливаться, а ослабляться. Чтобы этого не произошло, надо непрерывно поддерживать частицы газа в возбужденном состоянии. Это и делается в молекулярных усилителях. Такие усилители представляют собой герметизированный и предварительно откачанный стеклянный сосуд, через который пропускается пучок молекул газа, обычно аммиака, соответствующим образом обработанных и отсеянных, т. е. находящихся в активном возбужденном состоянии. В сосуде они проходят через объемный резонатор, взаимодействуют с электромагнитной волной и отдают ей свою энергию. Потерявшие активность молекулы газа откачиваются, а на их место в сосуд поступают все новые массы активных молекул. Усиленные электромагнитные колебания отводятся из объемного резонатора обычными способами. Здесь рассказано о молекулярном усилителе лишь в самых общих чертах и в упрощенном виде, чтобы дать представление об основном принципе его работы. Молекулярные усилители сложны, но они обладают одним важным преимуществом: они не шумят , почти свободны от внутренних шумов. Их известным неудобством является возможность усиления колебаний лишь одной частоты, свойственной используемому газа. У аммиака эта частота соответствует длине волны 1,27 см. Зато такое постоянство частоты является исключительным преимуществом молекулярных ге- нераторов. Частоты двух экземпляров молекулярного генератора отличаются одна от другой не больше, чем на одну миллиард- 8 Л. в. Кубаркин и Е. А. Левитин 217 ную долю. Молекулярный генератор - самый стабильный по частоте из всех известных. Для работы молекулярного генератора нужен пучок из миллиарда миллиардов молекул в секунду. Откачка такого количества молекул трудна. Поэтому отработанные молекулы аммиака (как было сказано, практически в настоящее время используется аммиак) просто вымораживаются. Внутри сосуда есть поверхности, охлаждаемые жидким азотом до температуры минус 196° С. Молекулы отработанного аммиака примерзают к этим поверхностям. С помощью аппаратуры такой квантовой радиоэлектроники нашими учеными Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым достигнуты были замечательные результаты. Например, оказалось возможным создать радиоэлектронные сверхточные часы , дающие ошибку за 3 ООО лет на 1 сек.  УСИЛИТЕЛИ Отсутствие шумов, свойственное молекулярным усилителям и генераторам, является огромным положительным качеством их. Они способны усиливать или генерировать электромагнитные колебания только одной частоты. Ни перестраивать такие усилители и генераторы на другую частоту, ни усиливать или генерировать при их помощи широкую полосу частот не представляется возможным. Поэтому их моночастотность можно считать одновременно и большим достоинством, и не менее значительным недостатком. Нельзя ли как-нибудь обойти этот недостаток? Попробуем разобраться в том, почему молекулярный усилитель моночастотен. Действующий в усилителе (генераторе) пучок молекул состоит из отдельных самостоятельных молекул, не находящихся во взаимосвязи. Такие молекулы совершенно однородны, имеют одинаковые разрешенные энергетические уровни, и переход молекул с одного 218 уровня на другой сопровождается поглощением или излучением электромагнитных колебаний точно одинаковой частоты. Из молекулярной физики известно, что если молекулы находятся во взаимосвязи с другими молекулами, то образованные связанными молекулами системы имеют другие энергетические уровни, нежели отдельные молекулы, а само число разрешенных уровней у них будет больше. Поэтому многочастогный усилитель должен иметь в качестве рабочего тела связанные молекулы. Такие молекулы могут возникнуть в газах, если частицы его могут комбинироваться. Еще чаще такие молекулы могут возникать в жидкостях и твердых телах. В этих случаях весьма трудно переводить молекулы или системы их в активное возбужденное состояние, в котором они обладают избыточной энергией. Однако нашим ученым удалось преодолеть это затруднение и разработать способ усиления (генерирования), получивший название парамагнитного. Суть его заключается в следующем. Был взят парамагнитный (обладающий слабыми магнитными свойствами) кристалл, имеющий три энергетических уровня: энергия третьего уровня больше энергии второго, энергия которого в свою очередь больше энергии первого, являющегося самым низким. Если такой кристалл охладить, то число частиц, находящихся на разных уровнях, будет неодинаковым. Например, при некоторых условиях больше всего частиц будет на низшем уровне. На среднем уровне их будет на 5% меньше, а на высшем - на 20% меньше. При пропускании через кристалл электромагнитных волн такой частоты, которая соответствует разности энергий между любыми из трех уровней, будет происходить поглощение энергии. При подборе волн нужной частоты будет, например, происходить переход частиц с первого (низшего) уровня на третий. В результате число частиц на первом и третьем уровнях может стать одинаковым. При этом на среднем уровне окажется больше частиц, чем на низшем; следовательно, в кристалле будет иметься избыток энергии, он будет возбужден . Если направить в него электромагнитную волну, способствующую переходу частиц со второго уровня на низший, то будет освобождаться энергия; в результате электромагнитная волна окажется усиленной. Парамагнитный кристалл приходится сильно охлаждать - почти до температуры абсолютного нуля. Охлаждение производится жидким гелием. Кристалл помещается между полюсами сильного магнита. Изменяя величину магнитного поля, можно в широких пределах перестраивать усилитель на разные частоты. Объясняется это тем, что величины энергетических уровней кристалла, а следовательно, и частота электромагнитных колебаний, способствующая переходу частиц с одного уровня на другой, зависят у парамагнитного кристалла от величины магнитного поля. Внутренние шумы парамагнитных усилителей крайне малы, чему способствует сверхнизкая температура. Парамагнитные усилители и генераторы пока сложны и неудобны, но они имеют много важных достоинств. Если удастся обойтись без охлаждения и других усложнений, то усилительным элементом будет являться один кристалл - не портящийся, не изнашивающийся, не боящийся тряски и пр. Электромагнитные колебания пропускаются через кристалл и выходят из него усиленными. Перспектива очень заманчивая и отнюдь не фантастическая.  MtnO/f Ь80Е>1НИСА1 ЭФФЕКТ/! ХОЛЛА На горловину электронно-лучевой трубки надет магнит ионной ловушки. Назначение его известно: он отклоняет пучок электронов, летящих от катода к аноду трубки. Отклонение происходит из-за взаимодействия движущихся зарядов с магнитным полем. В результате электронный пучок попадает в отверстие диафрагмы и получает возможность двигаться дальше, а более тяжелые ионы отклоняются меньше, в отверстие не попадают и задерживаются диафрагмой. Представим себе теперь, что мы подвели электрическое напряжение к кубику из токопроводящего материала, 220 например к его верхней и нижней граням. Под воздействием электрического поля свободные заряды в этом материале начнут двигаться внутри кубика от его верхней грани к нижней или наоборот, что зависит от направления поля и знака зарядов. Движение зарядов будет равномерным по всей толще материала, поэтому ни на одной из его остальных (боковых) граней не возникнет напряжения относительно другой грани. Но мы знаем, что если заряды движутся в магнитном поле, то они смещаются в одну сторону. Поэтому, поместив наш кубик в магнитное поле, мы вправе ожидать, что заряды, образующие ток, будут смещаться в одну сторону. У одной грани, куда заряды будут сдуваться , их окажется больше, чем у противоположной. А если количество зарядов у граней неодинаково, то между ними должно возникнуть электрическое напряжение. Американский ученый Э. Холл установил в 1881 г., что такое напряжение действительно возникает. Он помещал проводящий материал в магнитное поле и подводил к нему напряжение. На боковых поверхностях материала в соответствии со сказанным выше возникало напряжение. Это явление было названо эффектом Холла. Исследование эффекта Холла выявило возможность использования его для усиления. Оказалось, что величина напряжения, возникающего на боковых гранях проводящего тела, которое можно для краткости назвать напряжением Холла , находится в чрезвычайно большой зависимости от величины магнитного поля. Малейшие изменения магнитного поля вызывают большие изменения напряжения Холла и тока в цепи, замкнутой па это напряжение. На рисунке изобра-жено усилительное устройство, действие которого основано на использовании эффекта Холла. Кубик или прямоугольная пластинка проводящего материала помещается в поле магнита с обмоткой. К этой обмотке  |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |