|

|

|

|

|

Главная -> Фильтры СВЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [ 32 ] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 о высокий уровень сигнала. Поэтому можно наблюдать отчетливый минимум его прн настройке каждого резонатора. Еслн же одвовренеино в резонанс настроены сколько резонаторов, то уровень сигиала может стать настолько малым, что его невозможно будет обнаружить. 12.07. Пример расчета полоскового полоснозапирающего фильтра с узкой полосой запирания Пусть требуется рассчитать фильтр со следующими параметрами: частота бесконечного затухания /о=4,0 Гец; величина пульсаций в полосе пропускания -0,5 дб, отиосигельная ширина полосы запирания на уровне пульсаций 0,5 дб 01=0,05; минимальное затухание в пределах 2%-иой полосы запирании 20 дб. Для определения числа требуемых резонаторов используем выражение (12.02.1) в виде (12.07.1)

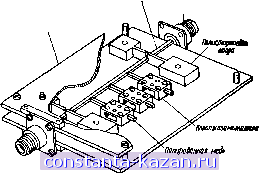

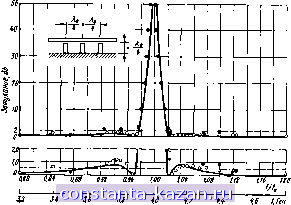

которое прн в1=0,05и т/(во=1,01 (что соответствует верхней частоте задаваемой полосы с затуханием 20 36) дает ш'/ш \ = 2,5. Из рис. 4.03.4г для прототипа с чебышевской характеристикой я вели<шиой пульсаций 0,5 дб находим, что для случая ш7 =2,5 затухание составляет 12,5 дб прн п=2 и 26 дб при л=3. Таким образом, требуемое число резонаторов я=3. Поскольку максимум затухания этого фильтра несомненно будет значительно больше 20 дб, то нет необходимости вычислять (для проверки) затухание на частоте т (что отмечалось в § 12.03). В данном примере будут использованы расчетные формулы .из § 12.04, однако следует иа-номиить, что в § 12.09 приведены несколько более точные формулы. Из табл. 4.05.2 находим, что параметры прототипа нижних частот при величине пульсаций 0,5 дб и числе резонаторов я=3 равны go = g4 = I,0 й=й = 1,5963 gj = 1,0967 и и;=1. Выбираем тип фильтра, показанный иа ряс. 12.01.1о. Согласно ф-лам (12.04.1) -(12.04.3) при Zo=Z, имеем =3 = 12,528 А z = 18,232 выполнение этого фяльтра показано иа (12.07.2) (12.07.3) Конструктинное рнс 12:07.1. Волиовое сопротивлеине основной линии Zo=50 ом; она представляет собой сплошной полосковый проводияк шириной 4,67 мм и высотой 3,18 мм, помещенный между заземленными лластва: ми, расстояние между которыми составляет 7,92 мм. Все шлейфы Латунь Алюминии  Рис. 12.07.1. Полосковый лолосиозалирающий фильтр с тремя торами имеют квадратное поперечное сечеиие 3,18X3,18 мм и тнвлення равны 2б1=Лб2=2ьз=59,4 ом (по данным рис Таким образом, из схемы / табл. 12.05.1 получаем нх сопро-. 5.04.16). 2х, Z. =21,1 (ф< ) = --=30,7 о Z6, Аргументы этих функций можно определять табл. 12.05.2: <Ро1 =<(!оз =74,2° = 1,295 роа Тю =77,0° = 1,344 рад Обращаясь снова к 1-й схеме табл. 12.05.1, имеем См = Шо См = 0,004764 мо и„См = 0,003888 мо что иа частоте 4,0 Ггц дает Сы = Сы = 0,1893 пф Си =0,1546 пф ; - 195 - (I2.07.fl с помощь (12Л7Л) (12.07.Ч (12.07.7) Если используются шлейфы с поперечным сечением 3,1йх Х3,18 мм, то такие величины емкостей получаются при зазоре порядка 0,79 мм. Эта величина зазора вполне приемлема, поскольку она мала по сравнению с длиной волиы, но в то же время достаточно велика, чтобы зазор можно было точно выполнять без применения таких специальных мер, как, например, использование диэлектрика (это увеличило бы потери рассеяния). Длина шлейфов определнется при помощи выражений (12.07.5) с учетом то го, что длина волиы на частоте 4,0 Ггц равна 7,5 см. Вначале предполагалось, что референсиая плоскость находится иа грани зазора, расположеииой напротив основной линии. Емкостный зазор для каждого шлейфа был отрегулирован так, чтобы пик затухания получался иа частоте 4,0 Ггц, а затем измерялась величина полосы запирания иа уровне 3 дб раздельно для первого и второго шлейфов. Согласно формуле для схемы / табл. 12.06.1 относятельиая ширина полосы иа уровне 3 дб щ равна -L -=0,040 = 0,0274 (12.07.8) Измеренные полосы оказались слишком узкими, что указывало на слишком слабую связь. Затем зазоры уменьшались до тех пор, пока не получалась требуемая ширина полосы на уровне 3 дб. После этого длины шлейфов были откорректированы так, чтобы получить требуемую резонансную частоту 4 Ггц. Окончательные размеры получились следующими: длина крайних шлейфов 15,4 л. (величина зазора 0,78 .чж), длина среднего шлейфа 16,0 ЛЫ1 (величина зазора 1,14 м.и). Все три шлейфа были установлены вдоль линии, как показано на рис. 12.07.1. Расстояния между их рефе-реисиыми плоскостями должны были равняться 90° на частоте 4 Ггц, ио поскольку оии не являлись критичными, шлейфы просто размещались иа расстояниях .в четверть длины волиы (18,75 . . ) между нх центрами и после этого уже ие подстраивались. Важно, чтобы между шлейфами ие оказалось взаимодействия или взаимных связей, в частности, из-за возбуждения паразитных типов волн. При расстоянии между заземленными пластинами 7,92 мм затухание колебаний ТЕш (вектор напряженности электрического поля параллелен заземленным пластинам) от шлейфа к шлейфу составляет более 50 дб на частоте 4 Ггц. что вполне достаточно. Кроме того, необходимо поддерживать надлежащую центровку шлейфов, чтобы не возбуждалось паразитного колебания типа ТЕМ (между наружными пластинами). Характеристика рассматриваемого фильтра была рассчитана иа вычислительной машине н приведена иа ряс. 12.07.2. На этом же рисунке показаны результаты измерений опытного образца - 1% - фильтра. Светлыми кружками отмечены измеренные величины потерь за счет отражения, которые можно сравнить с расчетной кривой; зачерненные кружкя соответствуют измеренным величинам полного затухания с учетом эффекта рассеяния. Высота всплесков расчетной кривой потерь за счет отражеиия равна 0,7 и 0,8 дб соответственно ниже и выше частоты 4 Ггц (вместо 0,5 дб, опреде-  Рис. 12.07.2. Вычисленная (сплошная линия) и измеренная (зачерненные кружки) хараетеристики полоскового полоснозапирающего фильтра с расстояниями между [резонаторами, равными Ло/4. Неэвчернешшми кружками показана криваи потерь иа отражапиа, нычисленвая по измеренный ксв ляемых прототипом нижних частот). Измеренные величины потерь за счет отражения достигают 1,2 и 0,7 дб соответственно инже н выше частоты 4 Г гц. Некоторое превышение пульсаций в полосе пропускания фильтра обусловливается в основном частотной зависимостью четвертьволновых линий связи между резонаторами. Если использовать расчетную методику, описанную в § 12.09, то избирательные свойства линий свяэи можно учесть в процессе расчета с тем, чтобы величина пульсаций в полосе пропусканяя была бы достаточно близка к заданной. Недостатком этой методики является, пожалуй, неизбежность возникновения перепадов в уровнях сопротивлений основной линяй передачи. Однако л полосковом фильтре это не должно вызывать особых затруднений. Если бы его потребовалось рассчитывать по указанной методике, то сопротивления основной ЛИИИ.И я параметры крутизны резонаторов определялись бы по формулам § 12.09, а порядок расчета был бы таким же, как описано выше. Пик затухания трехрезонаториого фильтра оказался слишком большим для того, чтобы его возможно было измерить, поэтому отдельно измерялось максимальное затухание каждой ветви. Для каждой из двух внешних ветвей оно оказалось равным 32 дб, а для средней ветви - 28 36. После соответствующего преобразования ф-л (12.03.3) -(12.03.5) значеиия ненагруженных добротностей получились равными 1000. Теоретически иенагружеииая добротность такой чисто медной линия равиа иа этой частоте 2600. В нашем случае полосковые проводиякн резонаторов были выполнены из полированной меди, а заземленные пластины-из алюминия. Дополнительные потери, по-видимому, появились за счет концентраций тока, вызванных краевыми полями в зазоре, и за счет корот-козамыкателей. Величина Qu=1000 совпадает с обычно получаемыми прн эксперименте результатами. .Максимальное затухание, обеспечиваемое всеми тремя ветвями вместе, согласно ф-ле (12.03.3) должно достигать 104 36, что. однако, выходило за пределы возможностей имевшейся измерительной аппаратуры. Разумеется, иа частотах, на которых длина шлейфов примерно равиа п>.о/4 (п-нечетное число), имелись дополнительные полосы запирания. Согласно ф-ле (12.03.3) для д/.а потери рассениия на границах ш, и ш2 полосы с равными пульсациями должны составлять около 0,74 дб. Примерно такое значение потерь было получено при измерениях. Как расчетная, так и измеренная ширина по.тосы запирания на уровне 0,5 дб оказались близки к заданной величине 5%. Согласно вычислеиинм затухание в пределах 2%-иой полосы превышает 25,4 36 (ср. с заданной величиной 20 дб и с величиной 25,8 дб, ожидаемой для трехшлейфиого фильтра). Полученные в результате измерений точки затухания в полосе запирания располагаются вблизи расчетной кривой (см. рис. 12.07.2). В полосах пропускания потери рассеяния быстро уменьшаются прн удалении частоты от границ полосы запирания. 12.08. Расчет волноводиого полоснозапнраюшего фил1лра с узкой полосой запирания Волноводный полоснозапирающий фильтр наиболее удобно выполнить с помощью последовательно включенных резонаторов, размещенных вдоль волновода на расстояниях, равных нечетному числу четвертей дл.нн волн. Эквивалентная схема такого фильтра показана иа рис. 12.04.2, а его волиоводиое исполнение -на рис. 12.01.16. Как видно нз последнего рисунка, расстояния между резонаторами равны трем четвертям длины волиы в волноводе. Размещать резонаторы на расстояниях в одну четверть длины вол-- 1эе - -- (линия с волной ТЕМ), (волновод). (12.08.1) (12.08.2) ны нецелесообразно, так как прн этом возникает сильное взаимодействие между ними за счет полей около диафрагм связи. В опытном образце полоснозапирающего фильтра с четвертьволновыми расстояниями между резонаторами подобное взаимное влияние привело к тому, что характеристика в полосе запирания получилась с тремя пикам.и затухания и очень низким затуханием в провалах между ними, в то время как требуется один единственный пик затухания. Если лннии фильтра обладают дисперсией, как в .рассматриваемом волноводном варианте, то в качестве частотной переменной используется величина, обратная иормированиой длине волиы в волноводе: IgoUe- Таким образом, волноводный и полосковый фнльтры. рассчитанные нз одного и того же прототипа нижних частот, могут иметь тождественные характеристики, когда характеристика пер.вого строится в функции величины Kgo/lg, а второго - в функции ш/шо. На основе сказанного, формула, которая для полоскового фильтра имела вид Где частоты шо, coi и шг определены на рис. 12.02.2, заменяется теперь для волноводиого фильтра формулой ffi,j = lei где величины /.щ, .gi и Л^г - определяются аналогично как длины волн, соответственно, в середине полосы запирания и иа нижней и верхней ее границах по шкале AgoAg- Вместе с тем, еслн обе характеристики построены в функции частоты, то характеристика волноводиого фильтра, рассчитанного на основе того же самого прототипа, окажется значительно уже. В случае узких полос запяраияя относительная ширина полосы запира.ния волноводиого фильтра по частотной шкале будет отличаться примерно в Om .so) раз от относительной ширины полосы запирания lb, определяемой с помощью ф-лы (12.08.2) пп шкале ео/-е (здесь /и) -длина волиы в свободном пространстве иа средней частоте полосы запирания). Поэтому при расчете таких уэкополосных фильтров полоса берется равной (л^о/ло). В волноводном фильтре каждый резонатор представляет собой отрезок волновода с волновой проводимостью Уь и длиной, немного меньшей половины длины волны в волноводе. Этот отрезок свнзаи с главным волноводом (с волновой проводимостью Yq) посредством небольшой удлиненной диафрагмы связи. Каждая диафрагма имеет длину 1, меньшую половины длины волны в свободном пространстве. С хорош.им приближением диафрагмы можио представить как индуктивности, включенные последовательно с главным волноводом. Эквивалеитиая схема резонатора в сочетании с диафрагмой связи показана на счеме 4 табл. 12.05.1. |

||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |