|

|

|

|

|

Главная -> Фильтры СВЧ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [ 67 ] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Большие величины реактивных составляющих входных соиро-швленнй Z и в полосе запираиия этнх фильтров (см. рис. 16.05.2oJ в значительной степени обусловлены наличием (последовательных реактивных сопротивлений X, и Xi. Если нх исключить, то вещественные части получившихся входных сопротивлений Zb и останутся прежними, а реактивные сопротивления в поло се запирания сильно уменьшатся. Поэтому прн проектировании ди-плексера исключаются сопротивления iX, и iX[, а оставшиеся цепи соединяются, как показано на рис. 16.05.26. Затем вводится до-

сумма Zj -1-iX предстааляет собой в полосе пропускания фильтра, жжяих частот реактивное сопротивление, которое почти эквивалентно сопротивлению iXi в этой полосе. Таким образом, характеристики фильтра инжннх частот будут почти такими же, как и у обычного одиночного фильтра нижних частот во всей полосе пропускания, Аналогично в полосе пропускания полоснопропускающего фильтра сумма ЪьЛ-\Х представляет собой реактивное сопротивление, -почти эквивалентное сопротивлению \Х\ в этой полосе так, что характеристики полоснопропускающего фильтра будут почти такими же, как и обычного одиночного полоснопропускающего фильтра во всей полосе пропускания. Однако исключение последовательных ветвей \Xi и \Х\ может привести к некоторому уменьшению затухания в полосе запирания одного или обоих фильтров ). На рис. 16.05.3 показан дяплексер, рассчитанный по рассмотренному методу. Для выделения низкочастотного канала исполь-

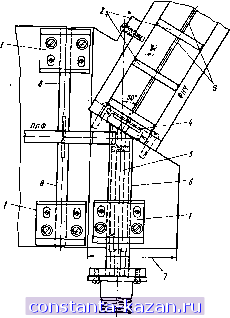

Рпс. 16.05.2. Последовательные соединения фильтров полните^1ьное реактивное сотротивление \Х для еще большего уменьшения мнимой части сопротивления Zc. Это (реактивное сопротивление подбирается таким образом, чтобы величина Z, + r + iX (16.05.4) приближалась, насколько это .возможно, к величине чисто активного сопротивления Rg). Прн соблюдении указанных условии *) при этом предпааагается, что номинальное сопротивление нагрузки каждого фильтра (т. е. подключаемое непосредственно ко входам фильтров со стороны Zn или ) равно Rg и что частотные характеристики фильтров пересчитаны так, чтобы они пересекались примерно на уровне 3 дб.  4, 1. . j., ! ..j ..i .J Рис. 16.05-3. Внешний вид диилексера по последовaieiibHoEi схеме (со снятой верхней крышкой). Использующего ФНЧ и ППФ ) Уменьшение затухания в полосе запирания, связанное с исключением iXi и iX\, в значительной степени компенсируется снижением напряжения на в.\оде каждого фильтра в его полосе запирания, обусловленным последовательным включением дополнительной нагрузки в виде другого фильтра.  Рис 16.05.4. Конструкция диплексера по последовательной схеме. / - короткозамыкающая вставки; 2 - металлические диски с пиэлен- трическими кольцами, образующие параллел е Тости 3 - стержин. образующие последовательные иидуктивиостн- 4 -лнгк . . образующая - участок с увелич --- проводнкк ВХОДНОЙ линии; 6 - полая пейф Zt. с входной лнннеЯ внутри нее: [М расстоянием между наружными пластнна-мн; £ -шлейф Za зован фильтр, приведенный на рис. 7.03.3а, у которого была удалена часть, расположенная сразу же за крайним справа емкостным диском, что соответстшовало исключению сопротивления \Х\ в схеме, изображенной на рнс. 16.05.2q. Для выделения канала верхннх.ча-стот использовался один нз типов полоснопропускающих фильтров, рассмотренных в §§ 10.03 и 10.05. Этот фильтр был рассчитан, исходя нз условия, что на одном его конце должен быть включен последовательный шлейф (образующий последовательный резонансный контур), причем эта часть фнльтра рассчитывалась по ф-лам 10.03Л)-(10.03.8), а другая его половина -по ф-лам (10.05.3) - 10.05.13). При изготовлении диплексера последовательный шлейф не был выполнен, что соответствует исключению последовательного сопротивления iX, в схеме, приведенной иа рис. 16.05.2а. Затея вычислялись сопротивления двух последовательно соединенных фильтров (у которых отсутствуют реактивные сопротивления iXi н \Х\, а после этого - определялся нужный внд цепи, компенсирующей реактивное сопротивление (т. е. цепи \Х ). В результате оказалось, что реактивное сопротивление требуемой компенсирующей цепи должно иметь следующий внд: (16.05.5) Следует заметить, что ф-ла (16.05.5) дуальна ф-ле (16.05.3), как н следовало ожидать, поскольку первая была получена для параллельного соединения фильтров, а вторая - для последовательного. На рнс. 16.05.4 показано, как было осуществлено последовательное соединение фильтров в диплексере, приведенном на рнс. 16.05.3. Линия передачи, связывающая вход диплексера с общим соединением, расположена внутри оконечного параллельного шлейфа полоснопронускающего фильтра. Центральный проводник этой линии соединен с центральным проводниксм коаксиального фнльтра нижних ч.чстсг, а ее наружный проводник - с центральным проводником полосиопропускающего фильтра. Таким образом, получено последовательное соединение этнх фильтров). Компенсирующее реактивное сопротивление VC реализовано с помощью диска, который образует радиальную линию, последовательно соединенную с фильтром нижних частот. Область общего соединения диплексера по последовательной схеме отмечена на рисунке буквой А. ) Способ подачи ситнала в мультиплексер при помощи коаксиальной линии, ломещоииой внутри параллельного шлейфа полосиопропускающего фильтра, был предложен Коиои (S. В. Cohn).  4,1 I.C гг i,B i,Sf,rtn (Си. lepnw график це ifi и ti t.B и Uf.riu Рнс. 16.05.5. Экспериментальные характеристики передачи каналов нижних частот (а) и полосового (б) дли диплексера, приведенного на рпс. 16.05,3. Сплошными линиями с незачернеиными кружками показаны вносимые потери в полосе запирания, а с зачерненными кружками - потерн на отражение в полосе пропускания. вычисленные по иэмереинвгм ксв. Отдепьнвгми не.зачерненнымн кружками отмечены вносимые потерн в псхлчсе пропускании, измеренные в контроль- на рнс. 16.05.5о приведена экспериментальная характеристика канала нижних частот данного диплексера, а на рнс. 16.05.56 - канала верхних частот. Как видно из этих рисунков, удалось добиться низкого затухания в полосах пропускания и четкого разделения полос. Любой из двух рассмотренных методов расчета диплежсеров .может дать хорошие результаты, однако метод, а котором фильтры рассчитываются с помощью прототипов нижних частот, нагруженных с одной стороны, имеет го преимущество, что в нем меньшую долю занимают предположительные оценки прн точных расчетах. Кроме того, с его помощью можно получить наилучшие характеристики, когда требуется обеспечить очень низкое затухание .в полосе пропускания и очень точное разделение полос. Второй метод расчета диплексеров не всегда дает такие хорошие результаты, так как здесь фильтры Сначала рассчитываются для нагрузок с обеих сторон, а затем видоизменяются с учетом их совместной работы. Сами по себе эти фильтры не обладают столь - 408 - г,в IS 3,0 35 ,о fjiu {См OEpxtmj грвфии] 4.5 Г,ггц положительными свойствзмн прн совместной работе, как фильтры., нагруженные с одной стороны. Вместе с тем преимуществом этого метода является то, что-фильтры диплексера можно вначале конструировать н испытывать как обычные полоснонропускающие фильтры и фильтры нижних частот, нагруженные с обеих сторон. Литература 1* Southworth G. С. Principles and Applications of Waveguide Transmission, pp. 306-317. D. Van Nostrand Co., Inc., New York City (1950). Саусворт Дж, К. Принципы и применения ватноводной передачи. Пер., с англ.. иод ред. В. И. Сушкевича. - Советское радио . 1955. 2 Alstadter D. and Houseman Е, О. Jr.. Some Notes on Strip Trans-mlssign Line and Waveguide Multiplexers, 1958 IRE Wescon Convention Record. Part 1. pp. 54-69. 3 Marcatlli E. A. and Bisbee D. L. Band-Splitting Filler. BSTJ, Vol. XL pp. 19712 (January 1961). 4 Raean G L. Microwave Transmission Circuits, MIT Rad. Lab. Series, Vol 9 pp. 708-709, McGraw Hill Book Co., Inc., New York City (1948). 5 Marcuvitz N. Waveguide Handbook, MIT Rad. Lab. Series. Vol. 10.. pp. 360-363, Mc Graw-Hill Book Co., Inc. (1951). - 409 - |

||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |