|

|

|

|

|

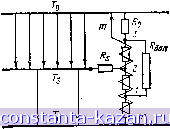

Главная -> Криогенные электрические машины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ 18 ] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (4.23) (4.24) тепловых мостов, соединяющих граничные зоны с температурами Тс и Го, справедливы алгебраические уравнения связи t,t,-\-QA + {T,-t,)g,TMD T=t,-\-QA-\-{T,-~t,)b,-\-TD t,t,-\-Q,d,-iT,-tJg + TMD Toh-{-Q,a, + {T,-t,)b, + TD,. Запишем еще уравнения теплового баланса для первого и второго мостов: Оз-д,+9Л-/йСр(,-д, Системы (4.23) и (4.24) включают восемь уравненир !, которые соответствуют исходной тепловой схеме и содержат восемь неизвестных: температуры стенки Ti,2 и газа 1,2,3, а также тепловые потоки Qi,2,3, проходящие через холодное сечение каждого из трех тепловых мостов. Таким образом, из решения (4.23), (4.24) определяются тепловой поток Qj, проходящий в зону криостатирования, и температуры в узловых точках криостата. ! В общем случае тепловая схема кроме охлаждаемых тепловых постов содержит экраны и термические сопротивления. Следующие дополнительные допущения позволяют описывать любую тепловую схему системой линейных алгебраических уравнений: тепловой экр^, охлаждаемый газом, всюду имеет температуру своей наиболее теплой точки, а температура экрана, охлаждаемого газом, равна температуре выходящего газа; заданы расход криоагента и его распределение в месте разветвления газового потока; постоянны все коэффициенты и боковые тепловые потоки за счет излучения. Для учета в уравнениях (4.23), (4.24) температурных зависимостей теплофизических коэффициентов и теплообмена излучением необходим итерационный вычислительный процесс. На каждом шаге итерации полученные распределения тепловых потоков и поля температур (для узловых точек схемы) используются в целях уточнения коэффициентов уравнений. Процесс расчета температурного поля криостата при заданном значении расхода заканчивается, когда температуры на двух последних шагах итерации совпадают с заданной степенью точности. Описанный расчетный метод реализован авторами в виде ФОРТРАН-программы для вычислений на ЭВМ. Программа состоит из управляющей программы и набора подпрограмм, осуществляющих: 1) ввод исходных данных с шифром тепловой схемы криостата; 2) усреднение теплофизических коэффициентов, зависящих от температуры; 3) расчет параметров отдельного охлаждаемого теплового моста; 4) расчет заданной тепловой схемы, включающий вычисление коэффициентов алгебраической системы уравнений, рещение система методом Гаусса, вычисление дополнительной информации с использованием этого решения ; 5) печать результатов. Таким образом, можно расчетным путем получить зависимость теплопритока к зоне криостатирования от расхода газа, охлаждающего элементы криостата: Л1 N R(m) = Q,-i- I>Qsi+ liQRk, (4.25) i=i k=i где Qi - теплоприток по охлаждаемому тепловому мосту, м граничащему с зоной криостатирования; Qsi - У^ марный теплоприток от М экранов, защищающих зону криостатирования от излучения корпуса; 2Q & - сум- марный теплоприток по N неохлаждаемым термическим сопротивлениям, граничащим с зоной криостатирования. Обычно криостать! КЭМ рассчитываются для длительной работы с непрерывным поступлением криоагента от ожижителя через систему подачи. На входе в криостат гелий имеет некоторое паросодер-жание вследствие частичной потери жидкой фазы в ли-\ НИИ подачи. Если нет специальных конструктивных приспособлений, то испарившийся в линии подачи гелий покидает криостат тем же путем, что и гелий, испарившийся внутри криостата: через охлаждаемые мосты и экраны или через токоввод. В уравнении баланса испарения этот фактор можно учесть [4.5] с помощью дополнительного теплового источника Qaoh: /?(т)+Сдоп=/псх, или с помощью коэффициента двухфазности (влагосодер-жания) х<1: R{ni)=mKCL. В настоящее время разработано пять таких подпрограмм, но возможно присоединение новых подпрограмм, составленных по подобному принципу. уравнение баланса испарения служит для определения расхода гелия, необходимого для криостатирования. Его можно решать либо графически по результатам серии расчетов для ряда значений в диапазоне, определенном из предварительных оценок, либо непосредственно в процессе машинного расчета численными методами секущих или золотого сечения с заданной степенью точности. Однако упрощения, принятые при построении расчетной модели, неопределенность исходных данных, описывающих элементы криостата, и неточность граничных условий приводят к погрешностям в определении расхода и температурного поля. Поэтому решение уравнения баланса не требует большой точности. Следует заметить, что упрощения, принятые в расчетной модели, приводят к завышенным значениям теплопритока через элементы криостата и расхода гелия. Сравнением с расчетом по уточненной модели [4.2] для охлаждаемого теплового моста установлено приблизительно двойное завышение Qi. В качестве примера рассмотрим анализ криостата ротора (рис .4.1) модельного генератора, конструктивная  Рис. 4.1. Ротор модельного криогенератора схема которого представлена на рис. 1.16. Как указано в гл. 1, теплоизоляция сверхпроводниковой магнитной системы ротора осуществлена с помощью высокого вакуума, теплового экрана и охлаждения токовводов и силовой конструкции (валов) выходящими парами гелия. Токовводы имеют отдельный газовый тракт охлаждения с управляемым расходом. Полагаем, что в номинальном режиме через токовводы отводится газ, испаряемый только их теплопритоком, тогда тепловую схему криостата можно рассматривать независимо от токовводов. На рис. 4.2 показана тепловая схема для половины ротора модельного генератора. Учтены присоединение теплопроводящего экрана к охлаждаемому валу в промежуточной точке и 108  Рис. 4.2. Тепловая схема ротора с криостатом модельного генератора е, аР, Явак Рнс. 4.3. Распределение (поле) температуры в криостате ротора 250 200 150 100 SO

о 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5X,и наличие теплового контакта охлаждаемого вала с трубой возврата теплого газа. Вал ротора представлен тремя охлаждаемыми участками (тепловыми мостами) и одним неохлаждаемым участком (термическим сопротивлением Ru\. Торцевой и цилиндрический экраны вместе с деталями крепления их на валу в узловой точке 2 представлены на схеме как один изотермический экран с температурой Ts и термическим сопротивлением Rs. Тепловой контакт трубы возврата теплого газа с валом в точке 1 учтен связью через дополнительное термическое сопротивление /?доп между точками 7 и 5. При подготовке исходных данных для теплового расчета использовались конструктивные параметры, информация по свойствам- материалов из [4.14], а также предварительные значения температуры элементов, необходимые для вычисления всех зависящих от нее коэффициентов на первом шаге итераций. В табл. 4.1 записаны основные исходные параметры для расчета тепловой схемы рис. 4.2. Коэффициенты теплоотдачи ai,2,3 вычислялись внутри программы по критериальным формулам в зависимости от температуры и расхода газа в теплообменниках тепловых мостов и геометрии тракта [4.12]; теплофизические свойства газа и нержавеющей стали [4.14] аппроксимировались следующими функциями: Лнерш(Г)=20 Г/ЧГ+ЮО) Вт/(м.К), Лне(0=0,144 (Г/273) - Вт/(м-К), rjHe (О = 5,023 10-5 кг/ (м с). Таблица 4.1. Исходные параметры для расчета, тепловой схемы модельного генератора

Система алгебраических уравнений состоит из шести уравнений связи (4.23) и четырех уравнений теплового баланса Q. + (Т- T,}IR, Ч- - {t, - г.) ? - Q, =: Q, + (Г, - T,)IR, -Q,~ Q е= тср (t, -1,), Q, + (t, - TdlRon - Q. - Q.fc = mcp {t, - Те), Qo>,-Q.c-{Ts-~T,)jR,=:0, (4.26) где Ts, Ti, ti, Qi (i*=l, 2, 3) - неизвестные температуры и тепловые потоки; Qos, Q2C, Qic, Qos, Qsc -тепловые потоки вследствие излучения и остаточных газов (между элементами с соответствующими индексами), вычисляемые как.-функции температур; а,-, di, bi, gi, TDi, TMDi - коэффициенты, тоже вычисляемые как функции температур. ПО Теплоприток в зону криостатирования R=Qx+Qxc-\-Q2c+Qsc-\-Q on. Система (4.26) из десяти алгебраических уравнений относительно десяти неизвестных температур и тепловых потоков описывает тепловое состояние криостата, замещенного тепловой схемой рис. 4.2. Программа теплового расчета криостата ротора для заданной последовательности значений расходов вычисляет суммарный теплоприток в зону криостатирования R{m), температурное поле криостата в виде набора температур стенок и газа в узловых точках схемы Ti, ti, а также тепловые потоки, проходящие за счет теплопроводности и излучения к элементам криостата из окружающего его пространства с Г^аЗОО К. На рис. 4.3 показано распределение температуры в криостате ротора модельного генератора. Анализ расчетных данных показал, что при значениях приведенного коэффициента теплового излучения е^0,1 теплоприток в зону криостатирования определяется в основном излучением со стороны теплового экрана.. Теплоприток от экрана и дополнительный теплоприток в системе подачи гелия РдопЗ Вт испаряют криоагент, достаточный для практически полного съема теплопритока по валу ротора выходящим газом, так что QiCG. В расчетном диапазоне параметра теплосъема аР температуры газа и стенок охлаждаемого вала отличаются незначительно, что свидетельствует о хорошем качестве теплообменников. В данной тепловой схеме теплообменники вала служат не только для снятия теплопритока, поступающего от корпуса вследствие теплопроводности вала, но и для снижения температуры теплового экрана. Температура экрана и связанный с ней суммарный теплоприток существенно зависят от параметра теплообмена аР и от термического сопротивления экрана Rs. Исследования показали, что пятикратное уменьшение аР или увеличение Rs (например, за счет контактного сопротивления в вакууме в месте крепления экрана на валу) может обусловить возрастание расхода в режиме криостатирования в несколько раз. Такие же последствия имеет и увеличение коэффициента теплового излучения поверхностей экрана и зоны криостатирования до е~0,3 за счет механической обработки, масляного загрязнения в процессе ва-куумирования или криоосадков. , Соответствующие зависимости проиллюстрированы на рис. 4.4. Кроме того, необходимо заметить, что при боль- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |