|

|

|

|

|

Главная -> Криогенные электрические машины 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > а ч с и ч < 3 о. о о Я! Ш 01 Я S п -& т м я аа ч ю сз Н а с С С <3> со 4j.N.Oi DOOO ОО - - - оооооооо оо ООО ooog ggSS Sg 1 I m: i * I (.QQQ oooo ООО oo ООО ООО ssSs? eg!S sa$s ss* s?!*55 sss i i i n ggg?g SSSS 5f2 ~ SSSS 8ЙЙ I SS22 ,oюo ЮООО spop оюж- gggg KSS i KSg SSS* sgSte Ksfe 5s2 £2:2:2 gfcS RfcS- RSS RfcS Rf:S* H (KI 1- (U 3 3: CO я я ft) 2 ca s . s ё § g g я I fe Ш.Й2о g?31 fe sags гЗй5 sS5. л en if я и ft) cj a о 2 = ? ё g S в о 2 E m S D. от о о. а 0Х20Н4АГ10, т. е. только sta сТаль оказывается чувствительной к надрезу. Наибольшую ударную вязкость во всем интервале температур имеет сталь 12Х18Н10Т. Низкие температуры практически ие влияют иа ударную вязкость сплавов 36НХТЮ и ХН63М9Б20, ударная вязкость стали 0Х20Н4АГ10 значительно уменьшается. Относительная магнитная проницаемость сплавов 36НХТЮ и 03ХН40МТЮБР и стали 0Х20Н4АГ10 Цг< 1,005, поэтому их можно отнести к немагнитным материалам. Двухфазные стали 15Х18Н12С4ТЮ, 12Х18Н10Т и 12Х21Н5Т имеют Цг порядка десятков. У сталей 15Х18НС4ТЮ и 12Х18Н10Т при низкотемпературном деформировании магнитная проницаемость возрастает, что, очевидно, связано с мар-тенситным превращением. Кроме исследования перечисленных выше сталей и сплавов было проведено также исследование механических и магнитных свойств их сварных соединений в интервале температур 293-4,2 К. Данные этих исследований приведены в табл. 1,5 [1.28, 1.30], из которой видно, что механические свойства сварных соединений стали 12Х18Н10Т в интервале температур 293-20 К близки к свойствам основного металла. Однако соединения, полученные электронно-лучевой сваркой, при криогенных температурах ие склонны к разрушению по шву или , околошовным зонам. Они обладают повышенной надежностью по сравнению с соединениями, выполненными аргонно-дуговой сваркой. Результаты механических испытаний сварных соединений сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х21Н5Т и сплавов 36НХТЮ, 03ХН40МТЮБР показывают, что с понижением температуры сталей их предел текучести возрастает, предел прочности возрастает до 77 К, а далее несколько снижается; у сплавов пределы прочности и текучести возрастают с понижением температуры. Сплав ХН63Л19Б2Ю имеет прочность сварного соединения около 90 % прочности основного металла, а пластичность и ударная вязкость этого сплава находятся на уровне показателей основного металла в диапазоне 293-20 К. Таким образом, сплавы 36НХТЮ, 03ХН40МТЮБР и ХН63М9Б2Ю и их сварные соединения обладают высокой прочностью, хорошей пластичностью, стабильной структурой и мало чувствительны к концентрации напряжений во всем интервале температур 293-4,2 К. Сталь 12Х18Н10Т и ее сварные соединения обладают высоким уровнем вязкости н пластичности в интервале температур 293-4,2 К, Однако имеют низкий предел текучести. Сталь 0Х20Н4АГ10 ниже 77 К малопластична и чувствительна к концентрации напряжений. Сталь 15Х18Н12СЧТЮ и ее сварные соединения имеют удовлетворительную прочность и пластичность при низких температурах, однако в процессе низкотемпературного деформирования у них наблюдается мартенситное превращение с ростом ц,. Таблица 1.5. Механические свойстве сварных соединений сталей и сплавов при низких температурах Марка материала 12Х18Н10Т 15Х18Н12С4ТЮ 12Х21Н5Т 36НХТЮ 03ХН40МТЮБР ХНБЗМ9Б2Ю Вид сварки Механические свойства Аргонно-дуговая Электронно-лучевая Электронно-лучевая Электронно-лучевая Электронно-лучевая Электронно-лучевая П л а зме нно-ду го- Аргонно-дуговая 293 77 20 293 77 20 293 77 20 293 77 20 293 77 20 293 77 20 293 77 20 293 77 20 578 1381 1430 1381 6u7 1520 1430 1480 656 1283 1195 745 1097 989 1078 1381 1510 1205 1401 1411 882 1087 1275 785 1137 1265 235 392 441 275 245 372 480 470 392 637 754 411 617 774 695 774 833 745 862 1019 19 6,4 2,5 11,7 16 9,3 5,4 3,8 14,7 1,84 1,05 1,98 0,89 1,72 1,36 1,58 687 638 588 785 480 432 Сталь 12Х21Н5Т характеризуется удовлетворительнойг прочностью и пластичностью до 4 К, но при криогенных температурах ее сварные соединения склонны к хрупкому разрушению. Интерес представляют также а-титановые сплавы, механические свойства которых представлены в табл. 1.6 [1.31]. У титановых сплавов относительное удлинение до температуры жидкого азота остается практически неизменным; при температуре 20 К наблюдается заметное охрупчивание сплавов. При дальнейшем охлаждении пластичность восстанавливается: при температуре жидкого гелия удлинение превосходит значения й, полученные для 20 К. Необходимо отметить, что на статические характеристики титановых сплавов ощутимое влияние оказывает сортамент, в то время как практически полностью отсутствует влияние анизотропии свойств. Таблица 1.6

Примечание. Для каждой температ5ры даны максимальное и минимальное анвчения параметра, взятые из различных литературных источников. 1.5. Обзор основных исследований, проводимых по КЭМ в СССР и за рубежом Появившиеся в 1966 г. КЭМ прошли определенную стадию усовершенствования в рамках общего развития прикладной сверхпроводимости. Результаты проведенных работ были изложены в научно-технических журналах, в материалах международных и национальных конференций, в патентных публикациях и в книгах по электрическим машинам [1.17]. К настоящему времени созданы КЭМ в широком диапазоне мощностей: от моделей в несколько киловатт до опытных образцов в десятки мегаватт. На рис. 1.22 показано, как развивалось это новое направление электромашиностроения во времени. В верхней полуплоскости охарактеризованы КЭМ переменного тока, а в нижней -КЭМ постоянного тока, разработанные и испытанные в различных странах. Следует отметить, что не всегда информация о том или ином испытании новой КЭМ была достаточно полной. Многие разработки достигали лишь стадии испытаний отдельных узлов. Длительные испытания под полной нагрузкой были проведены только для немногих КЭМ. Эти обстоятельства связаны не столько с неудачами, сколько с недостаточной технической оснащенностью исследователей. Первая электрическая машина со сверхпроводниковой обмоткой была сконструирована и испытана в США в 1966 г. [1.32]. Машина представляла собой четырехполюс-

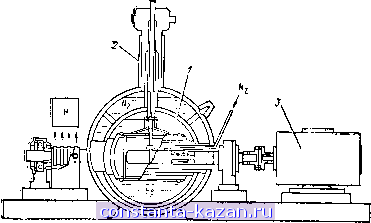

США США СССР @а ©□ США ©а франция СССР @v ©V J 1 I , I I L. 19В8 В7 В8 63 70 71 72 73 74 75 76 - Франция 77 78 73 80 В1 Годы OV©V СССР СССР <СССР ЧССР 0-V Англия ©V 0V 0V Англия СССР Объем испытаний ©□ СССР кзм О-Иетдвижный криостат ©-Вращающийся криостат <5-Унипапярная О-Каметорная Рис. 1.22. Развитие КЭМ в различных странах V~ Испытано на полную мощтет а - Испытано б режиме х.х. \Л-Испытание тдельныз:узлов ный синхронный генератор вертикального исполнения. В нижней части цилиндрического сосуда Дьюара, который имел дополнительную полость диаметром 80 мм, располагалась обмотка индуктора. Она состояла из четырех овальных катушек, намотанных из омедненного ниобий-циркониевого провода. Выполненный из стекловолокна корпус якоря располагался снаружи индуктора и с помощью алюминиевой втулки прикреплялся к дну криостата. Частота вращения якоря была 12 000 об/мин, средняя индукция магнитного поля возбуждения составляла 0,3 Тл, расчетное значение мощности равнялось 8 кВт. Первый электродвигатель с обмоткой из сверхпроводника был сконструирован и испытан также в 1966 г. в Англии [1.33]. Он представлял собой униполярную машину дискового типа, якорь которой вращался в теплом объеме кольцевого криостата. Внутри криостата располагалась цилиндрическая обмотка из провода на основе сплава ниобий - цирконий. При частоте вращения 2000 об/мин двигатель развивал мощность 37,5 кВт. В СССР первая электрическая машина со сверхпроводниковой обмоткой была сконструирована и испытана в 1967 г. [1.34]. Это был синхронный генератор горизонтального исполнения с внутренним расположением якоря*  Рис. 1.23. Конструктивная схема первой советской КЭМ: / - якорь; 2 - сверхпроводниковый индуктор; 3 -приводной двигатель; Не - жидкий гелий; Nj - жидкий азот; Н - нагрузка Схема этой машины показана на рис. 1.23. Сверхпроводниковый индуктор был изготовлен из ниобий-циркониевого провода. Он состоял из двух катушек прямоугольной формы длиной 150 мм, намотанных на стальной каркас. Сверхпроводниковая обмотка располагалась в сферическом сосуде Дьюара и с помощью тяги закреплялась на верхней крышке. Якорь выполнялся из текстолита и имел наружный диаметр 30 мм. Трехфазная катушечная обмотка укладывалась в выфрезерованные пазы и банда-жировалась стеклолентой. Якорь имел поверхностное охлаждение жидким азотом. Во время испытаний среднее значение магнитной индукции в обмотке якоря составляло 1,5 Тл. При частоте вращения 3000 об/мин генерировалась мощность 600 Вт. Эти успешные начальные шаги стимулировали развитие сверхпроводникового электромашиностроения. В течение нескольких лет во всех крупнейших электротехнических фирмах появились первые модели различной мощности и различного- конструктивного исполнения. Уже в 1969 г. в СССР был создан и испытан на полную мощность генератор 100 кВт, 3000 об/мин. В дальнейшем аналогичные работы были выполнены в ГДР и Японии. Первый коллекторный электродвигатель со сверхпроводниковой обмоткой возбуждения был изготовлен и испытан в СССР в 1969 г. [1.35]. Машина имела вертикаль- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |