|

|

|

|

|

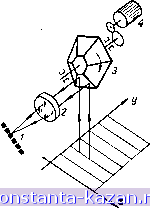

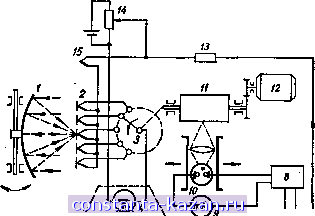

Главная -> Назначение и устройство теплопеленгаторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 ] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Один из таких тепловизоров содержит многоэлементный приемник, состоящий из 100 квадратных элементов InSb размером 250 X 250 мкм и охлаждаемый до 77 К. Угловое разрешение прибора 10~ рад, поле зрения 26 10 рад (15°) по горизонтали и 10~ рад (6°) по вертикали [86]. В передающей камере тепловизора (рис. 66) излучение фокусируется сферическим зеркалом, фокусное расстояние которого 250 мм, диаметр 100 мм и пятно рассеивания порядка 250 мкм. Сканирование по горизонтали производится зеркалом диаметром 150 мм, движение которого подчиняется синусоидальному закону (частота 20 Гц) *. Если длина линейки приемных элементов 30 мм, расстояние между фокусирующим и сканирующим зеркалами 350 мм. Частота колебаний сканирующего зеркала определяется его моментом инерции и жесткостью крутильной пружины, на которой оно подвешено. При движении зеркала неконтактный датчик выдает сигнал обратной связи, соответствующий перемещению зеркала. Этот сигнал усиливается усилителем мощности и подается на обмотку электромагнита, воздействующего на легкую железную арматуру, прикрепленную к зеркалу. Фаза сигнала обратной связи выбрана такой, чтобы обеспечить незатухающие колебания зеркала. Выходной сигнал неконтактного датчика, соответствующий определенному положению сканирующего зеркала, используется одновременно для синхронизации горизонтального перемещения электронного пятна по экрану индикатора. Сканирование выполняется по горизонтали в угле ±15°. Поле зрения по вертикали (6,5°) определяется длиной линейки элементарных приемников излучения. Функциональная схема усилительно-индикаторного блока изображена на рис. 67. Элементы из сурьмянистого индия с сопротивлением порядка 1 кОм питаются постоянным током и имеют емкостную связь с предварительными усилителями. Коэффициент усиления предусилителей по напряжению 1000, что позволяет усиливать минимальный сиг- * Для того чтобы избежать потери времени на обратный ход, более желательным было бы сканирование зеркала по пилообразному закону. Однако практически такой закон движения зеркала, сравнительно большого диаметра, реализовать не удалось вследствие возникающих вибраций. нал с элемента от 5 мкВ до уровня 5 мВ, при котором коммутируются сигналы. В качестве переключающего элемента использован МОП-транзистор. Каждый блок переключателя содержит 10 таких транзисторов, соединенных последовательно с 10 приемными элементами, и один шунтирующий МОП-транзистор, соединенный с общим выходом блока. Назначение шунтирующего транзистора - мгновенное гашение сигнала и запирание канала в промежутках между SmB,- элемент\ ит.д Во сотого элемента. Ю if л £/ $2 100 -t Рис. 67. Функциональная схема усилительно-индикаторного блока А - усилитель; Б, В, Г - десятнканальные переключатели; Д - видеоусилитель; М - вход сигнала сканирования кадров; Л - вход сигнала сканирования строк; К - индикаторная трубка. выборками. Десять выходных сигналов, полученных при первой выборке, далее переключаются с помощью десяти-позиционного группового переключателя. Видеоусилитель, который стоит за переключателем, рассчитан для работы в нелинейном режиме, что предотвращает перегрузку индикаторной трубки при наблюдении высокотемпературных объектов. Индикаторная трубка с диаметром экрана 150 мм имеет магнитную отклоняющую систему. Горизонтальное перемещение электронного пятна синхронизировано с движением зеркала и должно быть синусоидальным для предотвращения искажения изображения. Вертикальное перемещение пятна линейно и синхронизировано с циклом переключения. При среднем значении обнаружительной способности чувствительных элементов D* = 4-10 и при отношении сигнал/шум, равном единице, разрешающая способность тепловизора по температуре составляет 0,3° без учета влияния атмосферы. в схеме тепловизора фирмы Plessy используется многоэлементный линейный приемник излучения на основе триглицинсульфата (ТГС) из 128 элементов, расположенных совместно с МОП-усилителями и схемой выборки сигнала на стеклянной подложке. С каждого элемента снимаются сигналы, соответствующие одной строке 128-строчного изображения. Развертка всех строк осуществляется зеркалом при одновременном облучении всех элементов приемника. Преобразование параллельного ввода в последовательную развертку по кадру выполняется схемой выборки, которая синхронизирована с механическим прерывателем, установленным перед многоэлементным приемником. Развертка изображения осуществляется по столбцам, каждый элемент столбца отображается последовательно в направлении сверху вниз; частота кадров 0,5 кадров/с. Размеры элемента приемника 0,4 X 0,4 X 0,5 мм. Задние поверхности элементов укрепляют на стеклянной подложке при помощи электропроводящей смолы и связывают общим электродом. На переднюю поверхность элементов нанесены тонкопленочные индивидуальные электроды из нихрома, имеющие высокую прозрачность в инфракрасной области спектра. Каждый индивидуальный электрод связан проводом с МОП-усилителем, шириной не более 0,25 мм. Входная емкость предварительного усилителя менее 1 пФ, коэффициент усиления по напряжению 2,7, входное сопротивление более 10 Ом. Регистр сдвига на 128 разрядов поочередно опрашивает выходы усилителя, последовательно генерируя сигналы. Новая система сканирования для тепловизора с многоэлементным приемником предложена М. М. Мирошниковым и Е. Я. Кариженским [28]. Сканирующая усеченная пирамида (рис. 68), вращаемая двигателем, выполнена так, что  Рис. 68. Система сканирования с многогранной призмой: / - линейка чувствительных элементов; 2 - объектив; 3 - усеченная зеркальная пирамида; 4 - двигатель вращения пирамиды. ее грани имеют разные углы наклона к оси. За один оборот пирамиды, имеющей т граней, получается т строк разложения. Максимальное значение углового размера строки у зависит от числа граней и коэффициента k, связывающего угол поворота пирамиды с углом отклонения оптической оси прибора: 7.- - . (3.7) Этому значению угла соответствует время обзора одного поля кадра; полное время обзора кадра (3.8) где п - угловая скорость вращения пирамиды. Коэффициент использования пирамидального зеркала т r,= l-arctg(-l)- (3.9) где£> - диаметр основания пирамиды; с/об - диаметр входного зрачка объектива. При сравнительно малых габаритах системы = 2 -т-4 большое значение ц возможно только при m < 3. При большем числе граней значительную величину коэффициента использования можно получить при значениях отноше- > 4, что связано со значительными габарита- об МИ зеркальной пирамиды. Особенностью тепловизора (рис. 69), разработанного советскими учеными Б. П. Козыревым и Б. В. Васильевым, является использование в качестве приемника излучения линейки радиационных термоэлементов, последовательно подключаемых через коммутатор к фотоэлектро-оптическому усилителю (ФЭОУ) [33]. Излучение рассматриваемого объекта фокусируется зеркальным объективом в плоскости изображения, где расположена термобатарея, состоящая из сорока радиационных термоэлементов, идентичных по параметрам. Элементы последовательно подключаются вращающимся коммутатором через общий компенсирующий термоэлемент к гальванометру, являющемуся входным звеном ФЭОУ. Выходной сигнал ФЭОУ снимается с дифференциально включенных кремниевых фотоэлементов и после усиления подается на фотозаписывающее устройство с неоновой лампой. Запись изображения объекта осуществляется на барабане с фотобумагой. Уровень сигнала контролируется миллиамперметром. В случае необходимости наблюдения на экране,  N Л Рис. 69. Принципиальная схема тепловизора с радиационными термоэлементами н фотоэлектрооптическнм усилителем: / - зеркальный объектив; 2 - батарея термоэлементов; 3 - вращающийся коммутатор; 4 - гальванометр; 5 - ФЭОУ; в - кремниевые фотоэлементы; 7,8 - усилители постоянного тока; 9 - миллиамперметр; 10 - неоновая лампа; - барабан с фотобумагой; 12 - электродвигатель привода барабана, коммутатора, объектива и записывающего устройства; 13 - резистор обратной связи; 14 - потенциометр компенсирующего сигнала; 15 - общий компенсирующий термоэлемент, а не фотозаписи получаемого изображения, выходной сигнал усилителя постоянного тока используется для модуляции кинескопа. За один оборот барабана коммутатор, кинематически связанный с ним, последовательно подключает все сорок термоэлементов к ФЭОУ. Одновременно с вращением барабана фотозаписывающее устройство перемещается вдоль оси барабана, а зеркальный объектив поворачивается от- носительно вертикальной оси, благодаря чему осуществляется сканирование по горизонтали. С выхода усилителя 7 через делитель, образованный резистором и компенсирующим термоэлементом, на гальванометр подается отрицательная обратная связь, которая уменьшает постоянную времени ФЭОУ и повышает скорость записи изображения. С целью повышения чувствительности прибора при наблюдении элементов объекта, имеющих малую разность температур при сравнительно высокой средней температуре объекта, предусмотрена подача на вход ФЭОУ сигнала с потенциометра, компенсирующего усредненный по всем элементам разложения входной сигнал термобатареи. Основные параметры элементов прибора: фокусное расстояние объектива 500 мм, относительное отверстие 1:2; площа,!1Ь чувствительной площадки отдельного термоэлемента 1 X 1 мм сопротивление 4,2 Ом, чувствительность 0,22 В/Вт; суммарный коэффициент усиления по напряжению для ФЭОУ и усилителя 7 при отключенной обратной связи равен 10*, постоянная времени 0,18 с; при максимальной отрицательной обратной связи =гг 10* и 0,013 с соответственно; угловая разрешающая способность (2x2)- 10 рад , число строк разложения 40, число столбцов 60, минимальная регистрируемая разность температур соседних элементов объекта при работе коммутатора порядка Г, 11, ТЕПЛОВИЗОРЫ С ФОТОЭЛЕКТРОННЫМИ СИСТЕМАМИ СКАНИРОВАНИЯ Сущность фотоэлектронной системы сканирования состоит в том, что изображение исследуемого теплового поля проецируется на чувствительную площадку приемника, а затем просматривается электронным лучом, управляемым электростатическим или магнитным полем. Эти системы сканирования достаточно перспективны, так как с их помощью можно следить за кратковременно протекающими процессами и за быстро перемещающимися объектами. Однако недостатками таких систем являются сложность электронных схем и невозможность просмотра большого поля |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |