|

|

|

|

|

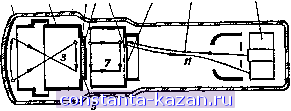

Главная -> Назначение и устройство теплопеленгаторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [ 21 ] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 из-за ограниченных размеров чувствительной площадки приемника. Приборы с фотоэлектронными системами сканирования, предназначенные для получения телевизионных изображений низкотемпературных объектов в ночных условиях, можно условно разделить на три группы: телевизионные передающие трубки, основанные на использовании отраженного (рассматриваемым объектом) излучения Луны и звездного неба; телевизионные передающие трубки, основанные на использовании собственного теплового излучения объектов; специальные приборы с фотоэлектронным сканированием для тепловизионных устройств. Телевизионные передающие трубки, работающие при низких уровнях освещенности. Телевизионные передающие трубки интегрируют и запоминают оптическую информацию в интервалах между двумя последовательными сканированиями их мишени считывающим электронным лучом, благодаря чему они имеют высокую чувствительность. Обычные телевизионные передающие трубки способны нормально работать только при высоких уровнях освещенности объектов. Так, например, в случае применения объективов с относительным отверстием 1 : 2 минимальные значения освещенности составляют: для супериконоскопа 1000 лк, видикона 300 лк, ортикона 150 лк, суперортикона Ли-201 60 лк, для суперортикона Ли-17 200 лк. Поэтому, используя даже наиболее чувствительные передающие трубки, невозможно наблюдать объекты в ночных условиях. Основные факторы, ограничивающие чувствительность телевизионных трубок,- шумы предварительного усилителя и коммутирующего электронного пучка. Поэтому для повышения чувствительности трубок необходимо усилить фототок, прежде чем электронный пучок скоммутирует заряд, накопленный на мишени. Одной из первых телевизионных передающих трубок, предназначенных для работы при низких уровнях освещенности, является суперортикон, соединенный с ЭОП (рис. 70); разработан в 1955-1960 гг. [122]. Его чувствительность при малых освещенностях превосходит чувствительность всех известных приборов такого типа. Элементы 1-5 образуют ЭОП, а элементы 6-12 - суперортикон. Экран преобразователя состоит из тонкой стеклянной подложки, на которую с одной стороны нанесен алюминированный люминофор (сульфид цинка, активированный серебром), а с другой - сурьмяноцезиевый фотокатод. С помощью алюминиевой пленки улучшается оптический контакт между люминофором и фотокатодом вследствие отражения света от ее поверхности и устраняется обратная связь между люминофором и первичным фотокатодом. Фотоэлектроны, испускаемые первичным многощелочным фотокатодом при попадании на него оптического изоб-t 2 4вд а 10 12  Рис. 70. Схема суперортикона, соединенного с эоп1 / - фотокатод; 2 - фокусирующая система; 3 ~- электронное изображение объекта; 4 - анод (алюминиевая трубка); 5 >- 1краи; t - катод суперортикона; 7 - устройство для формирования вторичного электронного изображения; 8 - анод; f - стеклянная мишень; 10, 11~ электронный луч; 12 фотоэлектронный умножитель. ражения объекта, ускоряются высоким напряжением и фокусируются на экране ЭОП электростатической линзой. Пробивая тонкую пленку алюминия, фотоэлектроны возбуждают люминофор, свечение которого вызывает эмиссию фотоэлектронов со вторичного фотокатода. Благодаря устройству 7 фотоэлектронное изображение переносится на стеклянную мишень суперортикона, создавая на ней потенциальный рельеф, считываемый электронным лучом. На мишени в местах с наибольшим положительным потенциалом, соответствующих наибольшей освещенности наблюдаемого объекта, электронный луч, компенсируя этот потенциал, оставляет большое число электронов, но часть их возвращается обратно и попадает на фотоэлектронный умножитель. Для участков мишени, подвергшихся воздействию меньшего числа первичных электронов фотокатода, т. е. соответствующих меньшей освещенности объекта, необходимо меньшее число электронов для компенсации потенциала, и число возвратившихся в луче электронов будет большим. Таким образом, поток электронов. б 5-2 П.линии т во 40

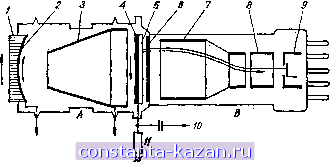

Ж ж* возвращающихся с мишени на фотоэлектронный умножитель, оказывается промодулированным в соответствии с освещенностью, отдельных участков фотокатода. Усиленный умножителем поток электронов создает телевизионный сигнал. Если спектральные характеристики экрана ЭОП и вторичного фотокатода согласованы, то при ускоряющем напряжении 10 кВ однокамерный ЭОП обеспечивает усиление по току в 10-20 раз, а двухкамерный - в 300 раз. Количество каскадов усиления яркости ограничивается падением разрешающей способности, которая зависит от аберраций электроннооптиче-ской системы и от рассеяния света на пути между люми-несцирующим слоем и фотокатодом. При оптимальной толщине слоя люминофора и подложки удается достичь разрешающей способности в центре поля зрения 600-650 линий при одном каскаде усиления яркости, а при двух каскадах - 450 линий. Опытный американский образец трубки дает хорошее изображение предметов в условиях ясного звездного неба и удовлетворительное изображение при облачности и отсутствии луны [5]. Уровень освещенности, характерный для этих условий, колеблется в пределах 0,01-0,001 лк. Трубка позволяет получить изображение с разрешающей способностью, соответствующей 100-строчному разложению, и освещенностью на фотокатоде 5 . 10- лк [291. На рис. 71 приведены кривые зависимости разрешающей способности R от освещенности фотокатода для супе-рортиконов с одним и двумя каскадами усиления 181]. При высоких уровнях освещенности кривая разрешающей способности суперортикона с двухкаскадным ЭОП проходит немного ниже, так как дополнительный каскад вызывает потерю разрешающей способности. При низких уров. нях освещенности введение даже одного каскада ЭОП силь- Рис. 71. Кривые зависимости разрешающей способности су-перортиконов от освещенности фотокатода: / - суперортнкон о двухкаскадным ЭОП; 2 ~ суперортнкон о однокаскадным ЭОП; 3 - суперортнкон о мншенью нз окиси магния; 4 - суперортнкон стандартный. но повышает разрешающую способность по сравнению с обычным суперортиконом, а введение второго каскада дает небольшое увеличение разрешающей способности. Для сравнения на том же рисунке приведена характеристика высокочувствительного суперортикона с мишенью из окиси магния и многощелочным фотокатодом. При низких уровнях освещенности такой суперортиконзначительно более чувствителен, чем стандартный.  Рнс. 72. Схема трубки со вторично-электроиной проводимостью (ВЭП): / - волоконный светопровод; 2 фотокатод; 3 - фокусирующий электрод; 4 - сигнальная пластина; 5 - KC1; 6 - экран, нанесенный на стенку колбы; 7, 8, 9 - фокусирующие электроды; 10 - видеосигнал; - нагрузочный резистор. Иногда, например при астрономических наблюдениях, когда освещенность незначительна, целесообразно перед считыванием накапливать заряды в течение длительного времени. Одной из разработанных для этого трубок является телевизионная передающая трубка с вторично-электронной проводимостью (ВЭП) *, В этой трубке в качестве механизма накопления заряда на мишени, вместо вторичной электронной эмиссии, как в обычном суперортиконе, используется эффект проводимости в диэлектрике, наведенной электронной бомбардировкой. Схема трубки с ВЭП приведена на рис. 72 [135, 137]. Конструктивно она выполнена в виде двух секций А и В, между которыми расположена мишень. Секция А - однокамерный ЭОП с электростатической фокусировкой, формирующий электронное изображение рассматриваемого * В отечественной литературе распростраиеио также другое название такой трубки - секои. объекта. Проектируемое на экран трубки плоское изображение передается по волоконному светопроводу на фотокатод, где создается искривленное изображение, что необходимо для компенсации кривизны поля за счет электростатического фокусирующего действия электрода. Потенциал фотокатода 8 кВ, поэтому эмиттированные фотоэлектроны ускоряются и при соударении с мишенью имеют энергию 8 кэВ. Мишень состоит из основания в виде слоя AljOs толщиной 700 А, слоя алюминия толщиной 500 А и слоя КС1 малой плотности. Слой алюминия служит сигнальной пластиной и осаждается испарением в вакууме на слой AljOs. После этого на алюминий испарением осаждается слой КС1. Плотность этого слоя составляет около 2% от плотности монолитных образцов КС1, толщина слоя 25 мкм, что соот- ветствует поверхностной плотности 10 Н/см*. Мишень укрепляют на металлическом кольце диаметром 20-25 мм. Фотоэлектроны с энергией 8 кэВ проходят через слои AI2O3 и А1 и теряют значительную часть своей энергии в слое КС1, образуя большое число медленных вторичных электронов. Но потенциальный рельеф на мишени создается не только этими электронами. Под действием электрического поля большинство вторичных электронов первоначально собирается сигнальной пластиной, благодаря чему положительный заряд слоя КС1 возрастает. Вторичные электроны, прошедшие через этот слой, отбираются экраном, нанесенным на стенку колбы, продолжая увеличивать положительный потенциал слоя. Потенциальный рельеф на мишени представляет собой аналог исходного оптического изображения и сохраняется без разрушения в течение длительного промежутка времени, достигающего 30 мин. Секция В - электронное коммутирующее устройство с электронной пушкой и электромагнитной системой для отклонения луча. Во время коммутации мишени развертывающим электронным лучом происходит электрический зазряд мишени последовательно от одной ее точки к другой. 1ри этом возникают импульсы тока, создающие напряжение видеосигнала на нагрузочном резисторе. Перед мишенью установлены две сетки: одна служит для замедления развертывающего электронного луча, другая предотвращает повреждение мишени при чрезмерной засветке фотокатода. В состав устройства обработки видеосигнала входят видеоусилитель с логарифмической амплитудной характеристикой и импульсный демодулятор, который устанавливает определенный уровень сигнала по постоянному току и подавляет сигналы помех. По данным американских специалистов трубка с ВЭП и кислородноцезиевым фотокатодом чувствительностью 4 X X 10~*А/лм позволяет получать изображение предметов, создающих освещенность на фотокатоде 3 10 лк. Это почти в 200 раз меньше необходимой освещенности при передаче изображений обычным суперортиконом. В случае применения сурьмяноцезиевого фотокатода чувствительность трубки увеличивается и минимально необходимый уровень освещенности фотокатода уменьшается до 10~ -10~* лк, что позволяет вести наблюдение объектов в ясную безлунную ночь. Благодаря большой длительности запоминания сигнала, можно использовать трубку в телевизионных камерах с медленной разверткой. Такие камеры действуют как фотоаппараты, работающие с короткими экспозициями и медленной разверткой считывания. В промежутках между экспонированием изображение хранится на поверхности мишени трубки аналогичнотому, как хранится изображение на не-проявленной фотопленке. Параметры одной из опытных телевизионных установок для космического летательного аппарата: формат кадра 3X4, светосила объектива 1 : 1,4, число строк разложения 248, число элементов в строке 180, диапазон освещенности 5,4 10~*-1,1 Ю * лк, масса около 4 кг, потребляемая мощность 3,3 Вт [136]. Основной недостаток трубки с ВЭП - значительное время, требующееся для стирания предыдущего электронного изображения дотого, как трубка примет следующий кадр. К недостаткам следует также отнести появление ореола Р^ при резких изменениях уровня освещенности. Отношение сигнал/шум на выходе передающей телевизионной трубки с накоплением зарядов для точечного объекта на однородном фоне УNф (3.10) где и Л/ф среднее количество фотонов соответственно от объекта и от фона в зоне накопления, под которой |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |