|

|

|

|

|

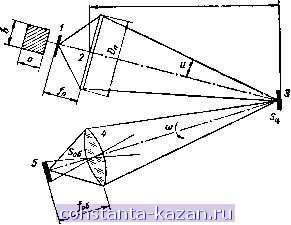

Главная -> Назначение и устройство теплопеленгаторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ 29 ] 30 31 32 33 34 35 S - площадь источника света, см*; Вп-яркость источника света, кд/м*; Ф„ - световой поток, излучаемый лампой прожектора, лм; Ртл - средняя по времени мощность излучения оптического квантового генератора, Вт; Ф - угол расходимости излучения ОКГ; (о„зл - телесный угол, в котором распространяется излучение ОКГ, ср; riu - спектральная интенсивность плотности лучистого потока, испускаемого прожектором, Вт/см* мкм, 15. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОВ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ С ЭОП Выведем уравнение, определяющее максимальную дальность действия приборов ночного видения с однокаскадным ЭОП (активного типа), в предположении, что объектом наблюдения является одиночный малоразмерный предмет плоской формы, установленный перпендикулярно линии визирования. Если нормаль к поверхности объекта образует угол а с линией визирования, то вводится множитель cos а. Предположим, что источником подсвета является инфракрасный прожектор; тогда создаваемая им облученность объекта, удаленного на расстояние L от прожектора, = пТа^Вп Sin U, (4.5) где и - апертурный угол выхода зрачка (рис. 101). Так как L D , то (4.6) где Sn = аЬ - площадь светящегося элемента прожектора. Лучистый поток, отраженный объектом и заключенный в телесном угле со, опирающемся на рабочую площадь объектива прибора наблюдения (рис. 101), рассчитывается на основании закона Ламберта: р РцЯцц PuVnTfD>nSo6 4nLS Лучистый поток, воспринимаемый фотокатодом ЭОП, Fnp - 4nLSn где коэффициент использования излучения i (п)оти Sxd I (п)о (4.8) (4.9) рассчитывается графо-аналитическим путем. Для этого в одном масштабе строят кривые {ri.n)om и Sx, а коэф- S a6 L  Рис. 101. К расчету дальности действия прибора ночного видения с ЭОП: / - светящийся элемент прожектора; 2 - зеркальный отражатель прожектора; 3 - объект наблюдения; 4 - объектив прибора ночного видения; 5 - приемник излучения. фициент использования определяется из отношения К = = , где Oi - площадь, ограниченная ординатами Xj, Х^, осью X и кривой f (X) = (л п)отн Sx; - площадь, ограниченная ординатами Хи Х^, осью X и кривой (глп)оти. Методика расчета коэффициента /С будет проиллюстрирована ниже на численном примере. Кривую {гх )отн строят при помощи специальных таблиц [6], в которых Х„ обозначена длина волны, соответст- /2 12 5-2 вующая максимальному значению спектральной интенсивности плотности лучистого потока, испускаемого прожектором. Согласно закону Вина К-, (4.10) п где С = 2898 мкм град. Яркость изображения на экране ЭОП, имеющего~коэф-фициент преобразования ц, Так как 5д где Гэ - электроннооптическое увеличение ЭОП, то (4.12) На зрительное восприятие изображения объекта на экране ЭОП оказывают влияние многочисленные факторы, r.:ai}Hbie из которых - яркость фона, контраст изображения относительно этого фона, время инерции зрения, скорость перемещения изображения и угловые размеры объекта. При высоких яркостях фона (от 1 до 1000 кд/м*) и больших угловых размерах объекта (0,5-3 ) справедлив так называемый психофизиологический закон Вебера - Фехнера, согласно которому различие в зрительных ощущениях при рассматривании двух поверхностей с различной яркостью прямо пропорционально контрасту яркости этих поверхностей (Виз-Вф)/Вф; пороговый контраст яркости принимается равным 0,02-0,05. Для яркостей фона, меньших 1 кд/м*, или при угловых размерах объекта, меньших 0,5°, пороговый контраст плоского объекта в виде равнояркого диска рассчитывакя по формуле А. В. Луи-зова [44]: б„з-бф \ \Уп, I пор Ра к (4.13) где D - диаметр зрачка, см; Тзр - время инерции зрения, с; р - чувствительность сетчатки в относительных единицах; Вф - яркость фона, кд/м*; а - угловой размер объекта, рад; - минимальное число фотонов, необходимое для восприятия контраста, равного единице (принимают 1/ = 2,5); Е - коэффициент, равный 3,77 10 см х X (с кд/м^)/ для сумеречного и 2,44 10 см (с х X кд/м^)/ для дневного времени. Таблица 6 Значения параметров зрительного восприятия

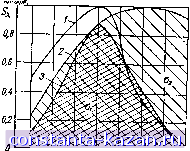

fO 10 Значения параметров, необходимых для выполнения расчетов по формуле (4.13), приведены в табл. 6. Вычисленные по этой формуле пороговые контрасты соответствуют вероятности обнаружения объекта порядка 0,8. Для того чтобы глаз наблюдателя мог не только зафиксировать наличие предмета, но и различить его структуру, при рассматривании изображения на фоне с яркостью Вф необходимо, чтобы выполнялось условие Берека [70]: -<С. (4.14) График зависимости коэффициента t, от яркости фона изображен на рис. 402 [63]. Яркость фона зависит от термоэлектронной эмиссии и лучистого потока прожектора, рассеянного атмосферой и распространяющегося в обратном направлении. При хороших атмосферных условиях первый фактор является определяющим. Яркость фона, создаваемого термоэлектронной 10 10-* W 10 ю-в^.тм Рис. 102. График зависимости коэффициента t от яркости фона для углового размера объекта 2 {!) и 10 (2). эмиссией, где / - плотность тока термоэлектронной эмиссии фотокатода; (pj, - интегральная чувствительность фотокатода. Решая совместно уравнения (4.12) и (4.15) с учетом неравенства (4.14 ), находим 1акс 4/об V (4.16) Уравнение (4.16) показывает, как влияют различные факторы на максимальную дальность действия прибора ночного видения с ЭОП. Пример 1. Рассчитать максимальную дальность действия прибора ночного видения с однокаскадным ЭОП активного типа при под-fr.-i- свете объекта наблюдения ин- фракрасным прожектором. Дано: диаметр прожектора £>п=450 мм; диаметр объектива прибора 05= 120 мм; фокусное расстояние объектива /б = 200 мм; коэффициент диффузного отражения объекта Рц = 0,4; коэффициенты пропускания: Тп = 0,8 (с фильтром), Тпр= 0,7, Та=0,6; поток, излучаемый лампой про- жектора, Ф„ = 3 10* лм; инте- 0,5 0,5 0,7 0.8 0J Ю иХтм гральная чувствительность фото-Рис. 103. К расчету коэффициента атода ЭОП = 10 А/лм; использования излучения: 40; / = Ю А/см; пло- - Х- - (Хп>01 - 3 - 1 (М. щадь излучающей поверхности лампы 14 X 15 мм; температура излучающей поверхности Т„ = 2890 К; фотокатод ЭОП кислородно-цезиевый. Решение: 1. Находим длину волны, соответствующую максимуму спектральной интенсивности плотности лучистого потока, излучаемого прожекторной лампой: , С 2898 2. Составляем таблицу исходных данных (табл. 7). 3. Строим графики (rxn)oя / () (Р *- находим коэффициент использования излучения:  Таблица 7 Исходные данные для расчета коэффициента использования излучения

4. Определяем максимальную дальность действия прибора 12 0,6 , f 0,4 - 0,8 0,7 3 10* 10~ 0,5 4-20 У 40-2,1. 10-2 f=i 81 10 см, или L 3<, 800 м. Как показывают расчеты, при удовлетворительных условиях видимости лучистый поток, рассеянный атмосферой и распространяющийся в обратном направлении (к прибору наблюдения), создает яркость фона, на три порядка меньшую яркости фона термоэлектронной эмиссии кислородно-цезиевого фотокатода и практически не оказывает влияния на максимальную дальность действия прибора. При использовании ЭОП с мультищелочным фотокатодом фон, создаваемый рассеянным потоком (условия видимости те же), приблизительно равен фону термоэлектронной эмиссии. В этом случае максимальная дальность действия, прибора уменьшается приблизительно на 30% [63]. Рассмотрим случай, когда наблюдаемый объект подсвечен оптическим квантовым генератором. Облученность, объекта, создаваемая ОКГ, аТпр1/=изл^Дц aпplизл (4.17) где Тпр1 - коэффициент пропускания излучения ОКГ формирующей оптической системы. |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |