|

|

|

|

|

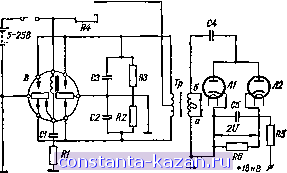

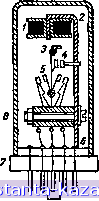

Главная -> Назначение и устройство теплопеленгаторов 1 2 3 4 5 [ 6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 такте внутренней проводящей поверхностью осуществляется через проводящую краску, покрывающую торцы каналов. Разность потенциалов между концами трубки создает однородное аксиальное электрическое поле. Первичные электроны, эмиттированные фотокатодом, попадают в открытый конец трубки. Если энергия электронов достаточно высока, внутри канала возникают вторичные электроны, которые  Рис. 20. Схема ЭОП с канальными электронными умножителями (а) и схема канального умножителя (ff): I - падающее излучение; 2 - фотокатод; 3 - блок канальных электронных умножителей; 4 - люминесцентный экран; 5 - первичный электрон; 6, 9 - электроды; 7 - вторичные электроны; 8 - одиночный канал. наряду с небольшой поперечной имеют большую продольную скорость (вдоль оси). При соответствующем соотношении между диаметром канала и величиной приложенного к трубке напряжения вторичные электроны совершают многократные акты вторичной эмиссии, в результате чего ток на выходе канального умножителя во много раз превышает ток на его входе. Идея создания вторичноэлектронных умножителей с непрерывным распределение.м потенциала по слою впервые реализована в 60-х годах, когда были найдены материалы, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к непрерывным динодам. В. разработанных советскими учеными ЭОП применяются канальные умножители, изготовленные из высокосвинцового стекла типа BiNa-5 и BiNa-6 [27]. Само стекло представляет собой диэлектрик. При нагреве в атмосфере водорода на его поверхности образуется полупроводящая пленка. Коэффициент вторичной эмиссии стекла 3,5-4,0 при энергии первичных электронов 300-400 эВ; в интервале температур 20-300° С удельное сопротивление пленки варьируется в пределах 10 -10 Ом-см. Многоканальные блоки спекаются из капилляров, внутренний диаметр каждого из которых 1 мм, а отношение длины к диаметру 50. Блоки имеют форму правильного шестигранника со стороной 17 мм, количество капилляров в блоке 110-130. На торцы блоков наносят серебряные контакты, В опытных американских образцах канальных умножителей отношение длины к диаметру принимается равным 50-100 при диаметре канала 0,1-0,8 мм. Диаметр блока составляет 25-30 мм.  3 4 5 6 7 8 а 10 ft Рис. 21. ЭОП с канальными умножителями: / - объект наблюдения; 2 - линзовый объектив; 3 - оптическое изображение; 4 - фотокатод на плосковогнутой стекловолоконной пластине; 5 - фокусирующий и запирающий электрод; 6 - выходное изображение; 7 - анод конической формы; 8 - электрод, сжимающий изображение и устраняющий днсторсню; 9 - мнкрока-нальный умножитель; 10 - люминесцентный экран на плоской Стекловолоконной пластине; - окуляр. Одна из конструкций ЭОП с канальными умножителями показана на рис, 21 [110], Изображение объекта проектируется на плоскую поверхность стекловолоконной пластины и передается на фотокатод ЭОП. Электронное изображение на фотокатоде при помощи электронной оптики оборачивается и фокусируется на входе микроканального умножителя, повышающего в 10* раз интенсивность электронного изображения. С выхода умножителя электронное изображение переносится на люминесцентный экран, где оно рассматривается наблюдателем. Фокусировка достигается при напряжении на электроде -f- 430 В, а запирание при -330 В. Потенциал анода 8 кВ. Прикладывая некоторое напряжение к электроду, размещенному между микроканальным умножителем и коническим анодом, можно сжимать изображение и устранять его дисторсию. Микроканальный электронный умножитель выполнен в виде шайбы диаметром 30 мм и толщиной 2 мм, составленной из параллельных канальных умножителей диаметром 55 мкм. К торцам каналов прикладывается напряжение \ кВ. Шайбу располагают на расстоянии 1,5 мм от люминесцентного экрана, разность потенциалов между ними 5 кВ. Колба ЭОП с микроканальным умножителем вписывается в цилиндр диаметром 50 мм при диаметре фотокатода 25 мм. Коэффициент усиления яркости равен 1,4 10*. Коэффициент усиления по току такой же, как и в трехка-мерном ЭОП с оптическим контактом. 3. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННООПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭОП питаются от специальных высоковольтных источников, которые в зависимости от назначения преобразователя и условий его работы могут быть выполнены как автономными, так и подключающимися к электрической сети. Источники питания ЭОП должны быть рассчитаны на высо- £  Рис. 22. Принципиальная схема блока питания с электромеханическим вибратором. кие напряжения порядка нескольких десятков киловольт и малые токи (10~-10~® А). К таким источникам предъявляются требования экономичности, безопасности в обращении и стабильности выходного напряжения при небольших габаритах и весе. Наибольшее распространение получили автономные источники питания ЭОП. В этих источниках постоянный ток низкого напряжения автономного источника (батареи) преобразуется в переменный (пульсирующий) ток, напряжение  которого повышается до необходимого уровня при помощи трансформатора, а затем выпрямляется. Постоянный ток преобразуется в переменный при помощи электромеханических вибраторов или электронных схем. Принципиальная электрическая схема блока питания (рис. 22) состоит из электромеханического вибратора В, повышающего трансформатора Тр, выпрямителя, собранного на кенотронах Л1, Л2, и других элементов. Схема ра-ботает следующим образом. Концы первичной обмотки повышающего трансформатора Тр, соединенные с низковольтным источником постоянного тока, попеременно переключаются контактами вибраторов В. Вследствие этого ток в первичной обмотке трансформатора изменяется по величине и направлению. В первом приближении можно считать, что изменение тока происходит не по экспоненциальному, а по линейному закону, так как время, в течение которого обмотка трансформатора оказывается подключенной к источнику тока, значительно меньше постоянной времени обмотки. Магнитный поток, создаваемый первичной обмоткой, также изменяется по линейному закону, и во вторичной обмотке трансформатора индуктируется э. д. с, почти постоянная по величине и скачкообразно изменяющая знак в момент переключения концов обмотки. Для упрощения конструкции вибратора первичную обмотку повышающего трансформатора выполняют со средней точкой, соединенной с положительным полюсом источника тока; отрицательный полюс поочередно подключается при помощи вибратора к концам обмотки. Вибратор заключен в металлический баллон (рис. 23) и состоит из основания, на котором укреплена стойка из магнитного материала, обмотки электромагнита, якоря, рабочих и пусковых контактов. Выводы от контактов и обмотки электромагнита подведены к цоколю. В исходном состоянии якорь электромагнита находится в правом крайнем положении, при котором пусковой и Рис. 23. Электромеханический вибратор: / - обмотка электромагнита; 2 - стойка; 3 - якорь; 4 - пусковые контакты; 5 рабочие контакты; tf- осгование; 7 - цоколь; в - металлический баллон. правый рабочий контакты замкнуты. При включении вибратора ток идет по двум цепям: через пусковые контакты - обмотку электромагнита и через правые рабочие контакты - первичную обмотку повышающего трансформатора. Под действием электромагнита якорь перебрасывается в крайнее левое положение, размыкая пусковые и правые рабочие контакты и замыкая левые рабочие контакты. Это вызывает соответствующие переключения выводов первичной обмотки трансформатора. При размыкании пусковых контактов цепь электромагнита вибратора разрывается и якорь под действием упругой пружины возвращается в исходное крайнее правое положение. Вновь замыкаются пусковые и правые рабочие контакты, переключающие соответствующим образом концы первичной обмотки трансформатора. В дальнейшем описанные процессы многократно повторяются. Частота колебаний якоря электромагнита зависит от материала, формы и размеров возвратной пружины и составляет около 100 Гц. Для предохранения контактов вибратора от обгорания служат искрогасящие цепи из резисторов R1, R2, R3 (рис. 22) и конденсаторов С1, С2, СЗ, включаемых параллельно контактам. Ток вторичной обмотки трансформатора выпрямляется по однополупериодной схеме, а напряжение удваивается. Выпрямительная схема может быть собрана как на кенотронах с нитью накала, так и на безнакальных кенотронах типа ЦБК-1. В последних катод активирован цезием, что обеспечивает малую работу выхода. Безнакальные кенотроны не требуют дополнительного напряжения для накала, и поэтому их использование в подобных схемах целесообразно. Для удвоения выпрямленного напряжения служат конденсаторы С4 и С5. В течение нолупериода, когда напряжение в точке а вторичной обмотки положительно, ток течет через кенотрон Л1 и заряжает конденсатор С4 до напряжения и на выводах а-б обмотки трансформатора. В течение полупериода, когда напряжение положительно в точке б, напряжения на конденсаторе С4 и на выводах а-б складываются и ток идет через кенотрон Л2, заряжая конденсатор С5 до напряжения, близкого к 2U. Величину выпрямленного напряжения регулируют реостатом R4, изменяя величину тока через первичную обмотку трансформатора. Резистор R5 предохраняет ЭОП от по- вреждения при кратковременных сильных засветках фотокатода. В условиях нормальной работы ЭОП падение напряжения на этом резисторе невелико. При сильных засветках ток, проходящий через ЭОП, возрастает в сотни раз, падение напряжения на R5 увеличивается, и к ЭОП подводится пониженное напряжение, что снижает его Чувствительность. Резистор R6, включенный параллельно конденсатору С5, способствует быстрому разряду последнего после выключения блока питания. т *18кВ -0

Г Рис. 24. Схема высоковольтного блока питания с двумя триодами, работающими в режиме ключа (а), и с автогенератором (б). Рассмотренная схема высоковольтного блока питания ЭОП имеет ряд недостатков. Безнакальные кенотроны не обеспечивают получение токов, превосходящих мкА. Они весьма чувствительны к перегрузкам и при коротком замыкании выходного напряжения выходят из строя. Срок службы контактов электромеханического вибратора небольшой. Коэффициент полезного действия блока питания не превышает 50%. Более совершенна схема, в которой применены безнакальные кенотроны типа ЦБК-1, а ток в первичной обмотке высоковольтного трансформатора переключается двумя полупроводниковыми триодами, работающими в режиме ключа (рис. 24, а). В схеме рис. 24, б безнакальные кенотроны заменены селеновыми выпрямителями, а для преобразования постоянного тока в переменный используется автогенератор с обратной индуктивной связью, собранный на кристаллическом плоскостном триоде. Трансформатор Тр имеег две первичные обмотки W1 и W2. При включении выключателя в. напряжение от источника тока подается через цепь |

|||||||||||||||||||||||||

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |