|

|

|

|

|

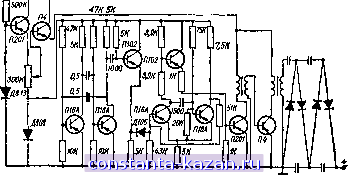

Главная -> Назначение и устройство теплопеленгаторов 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 эмиттер - коллектор на обмотку WL Так как потенциал эмиттера положительный, триод открыт и в цепи W1 возникают колебания, которые вызывают колебания в обмотке W2 положительной обратной связи, индуктивно связанной с обмоткой W1. Благодаря этому в цепи W1 возникают незатухающие колебания тока, вызывающие появление э. д. с. в высоковольтной обмотке трансформатора. Выпрямление и удвоение напряжения происходит так же, как и в ранее рассмотренной схеме. is-24B  Рис. 25. Схема полупроводникового блока питания. t2-2ffHt Для того чтобы сократить расход энергии низковольтного источника тока, в цепь эмиттер - база вводят конденсатор CI, что приводит к работе схемы в режиме прерывистой генерации. Благодаря односторонней проводимости цепи эмиттер - база конденсатор С/ заряжается напряжением обмотки обратной связи W2. Когда напряжение на конденсаторе достигает значения, соответствующего запиранию триода, колебания срываются. Конденсатор С/ начинает разряжаться на резистор R3, вследствие чего отрицательное напряжение на эмиттере уменьшается, и в определенный момент триод открывается. Схема генерирует пачки импульсов, период следования которых определяется временем разряда конденсатора С1 через резистор R3. В промежутках между пачками импульсов напряжение на ЭОП поддерживается конденсатором СЗ. Схема экономичного полупроводникового блока питания ЭОП, потребляющего мощность около I Вт, показана на рис. 25. Здесь предусмотрено уменьшение влияния из- менений температуры и входного напряжения на величину выходного напряжения, что достигается стабилизацией входного напряжения и ключевым режимом работы выходного триода [69]. Блоки питания на кристаллических триодах отличаются малым весом и габаритами, большим к. п. д. (80-90%) и надежностью в эксплуатации, а срок их службы исчисляется десятками тысяч часов. В настоящее время в СССР и за рубежом разработаны атомные источники высокого напряжения, пригодные для питания ЭОП [65]. В этих источниках излучение преобразуется в электрическую энергию по способу самозаряжающегося конденсатора, который состоит из центрального электрода (эмиттера), обладающего р-излучением, и внешнего электрода (коллектора), собирающего вылетевшие электроны. Эмиссионные батареи с р-радиоактивными изотопами позволяют получать высокие напряжения и отличаются малым весом, высокой надежностью и большим сроком службы, исчисляемым годами. Кроме того, они могут выдерживать очень большие давления, температуры и ускорения. При подключении ЭОП к высоковольтным блокам питания следует пользоваться специальными разъемами, исключающими возможность газемления высоковольтного выхода; последовательно с ЭОП включают высоковольтный резистор (100-200 МОм), который стабилизирует ЭОП и медленно повышает на нем напряжение при включении блока питания. 4. ПРИБОРЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭОП Приборы наблюдения. Приборы этого класса предназначены для дистанционного наблюдения низкотемпературных объектов в ночных условиях или в условиях, когда визуальная видимость ограничена недостаточным уровнем освещенности. Основными естественными источниками подсвета объектов в ночных условиях являются Луна и звезды. Освещенность ночью изменяется в очень широких пределах в зависимости от фазы Луны, условий погоды и времени, истекшего после захода или предшествующего восходу Солнца. Освещенность предметов и фона, создаваемая Луной, изменяется нелинейно в течение суток и месяца. Так, например, освещенность на плоскости, нормальной к направлению падения света, в зависимости от угла восхождения полной Луны над горизонтом изменяется при ясной погоде приблизительно от 4 10~* до 4 10~ лк. Кроме того, коэффициент ослабления освещенности в зависимости от фазы Луны (относительно освещенности в полнолуние) изменяется от 1 до 300. Характерные особенности освещения предметов и местности лунным светом состоят в следующем: освещенность изменяется в значительно более широких пределах, чем освещенность в дневное время; в течение двух-трех дней до и после полнолуния освещенность уменьшается очень быстро (более чем в два раза) по сравнению с освещенностью в полнолуние; восхождение Луны приводит к значительному изменению освещенности в течение ночи; при малых углах восхождения Луны над горизонтом начинает сказываться эффект затенения, и освещенность в области тени близка к нулю; спектральный состав лунного света и солнечного излучения идентичен. В безлунную ясную ночь главным источником света становятся звезды, которые создают на Земле освещенность около 2 10~* лк. Так как направление излучения звезд вертикально, наземные объекты освещаются сверху и кажутся более яркими при наблюдении с воздуха, чем с Земли, вследствие затеняющего эффекта крон деревьев, Максимум спектральной интенсивности излучения большинства наиболее ярких звезд находится в диапазоне длин волн 0,5-1 мкм. Эквивалентный световой поток от звезд, падающий на земную поверхность, составляет 2,4 10~® лм/м^, или около 3 10 Вт/ (м^ мкм) при монохроматическом излучении с длиной волны 5,5 мкм. Облачность может сильно уменьшить освещенность, создаваемую Луной и звездами, что иллюстрируется графиком, приведенным на рис. 26. Для увеличения дальности наблюдения предметов в ночных условиях применяют прожекторы или какие-либо другие мощные источники оптического излучения. Оригинальная конструкция переносного прожектора разработана в научно-исследовательской лаборатории Пи-катинского арсенала (США). Основные элементы прожекто- ра: усеченный отражатель 30 X 90 см, баллон, наполненный кислородом и порошкообразным алюминием, и устройство, обеспечивающее подачу и воспламенение компонентов горючей смеси. Кислород и порошкообразный алюминий смешивают в специальной камере и подают к форсунке, расположенной в фокальной плоскости отражателя. Форсунка имеет клапан, устойчивый к воздействию высоких температур, и устройство для дистанционного воспламенения горючей смеси. Осевая сила света пиротехнического прожектора достигает 6 10* кд, что позволяет читать

Рис. 26, График, показывающий влияние облачности на освещенность земной поверхности: / - ясно, полная Луна; 2 - средняя облачность, полная Луна; 3 - ясно, Луны нет; 4 - средняя облачность. Луны нет; 5 - сильная облачность. Луны нет (О соответствует астрономическим сумеркам). ночью печатный текст на расстоянии до 800 м. Масса прожекторной установки 40 кг. В последние годы для подсвета объектов начали применять оптические квантовые генераторы (ОКГ), работающие в непрерывном и импульсном режимах [2]. Так, в иностранной печати сообщается о разработке источника подсвета, выполненного в виде решетки полупроводниковых ОКГ [94]. Решетка содержит около 1000 диодов из арсенида галлия, излучающих в ИК-области спектра {X = 0,885 мкм). Средняя мощность излучения 30-40 Вт, импульсная 1,5- 2 кВт при коэффициенте заполнения импульса 2%. Питание решетки осуществляется от источника постоянного тока напряжением 140 В, который управляется импульсами длительностью 2 мкс, следующими с частотой 10 кГц. Излучение решетки имеет веерообразную форму с углом расхождения более 45°, но 90% мощности излучается в угле 44°. Решетка диодных излучателей более компактна, чем прожекторы с лампами накаливания или газоразрядными лампами. Эффективность ее больше, она не требует высоковольтного источника питания и может работать в течение 1000 ч. Единственный ее эксплуатационный недостаток - необходимость охлаждения диодов до температуры 77° С. Фирма Metuchen (США) применяет подсвет объектов полупроводниковым ОКГ на арсениде галлия, работающим в режиме стробироваиия, благодаря чему устраняется влияние обратного рассеяния излучения аэрозолями и частицами пыли, находящимися в воздухе. Система стробироваиия включает ЭОП только в тот момент, когда ожидается приход импульса, отраженного объектом. Для приема отраженного импульса оператор усханавливает в определенном положении ручку временного устройства, которое регулирует интервалы между импульсами, излучаемыми ОКГ, и время реакции фотокатода. Подобный метод наблюдения объектов был впервые предложен академиком А. А. Лебедевым в 1934 г. Сущность метода состоит в том, что наблюдаемый объект освещается короткими световыми импульсами, длительность которых значительно меньше времени распространения света до объекта и обратно. Наблюдение ведется при помощи оптического прибора с быстродействующим затвором, открывающимся в такт с посылкой световых импульсов. Если задержка во времени между посылкой импульса и моментом открытия затвора равна удвоенному промежутку времени, необходимого для прохождения света до объекта, наблюдатель будет видеть только сам объект и часть окружающего его пространства. Глубина этого пространства определяется временем /о открытого состояния затвора и длительностью светового импульса. Так, при 0 = 1 МКС глубина освещаемого пространства не превосходит 150 м. В таком тонком воздушном слое эффект воздушной дымки незначителен. Импульсный метод позволяет увеличить дальность наблюдения объектов в тех случаях, когда основной причиной, влияющей на уменьшение дальности, является замут-ненность атмосферы. Широкое применение этого метода ограничивалось недостаточной интенсивностью искровых источников света. С появлением ОКГ перспективы импульсного метода значительно возросли. Излучение ОКГ, отличающееся большой мощностью и монохроматичностью, может быть послано в требуемом направлении в форме узкого светового пучка с небольшим угловым расхождением. В состав приборов для наблюдения объектов в ночных условиях входят: ЭОП с блоком питания, оптическая си- стема и источник подсвета в тех случаях, когда прибор работает в активном режиме. Остановимся кратко на особенностях оптических систем приборов наблюдения, главными элементами которых являются объектив и окуляр. Объектив прибора служит для построения на фотокатоде ЭОП изображений наблюдаемых объектов с требуемым увеличением. В случае, когда объекты находятся на расстояниях, больших практической бесконечности , фотокатод совмещается с фокальной плоскостью объектива. Если же расстояние между рассматриваемыми объектами и прибором ограничено некоторой величиной L, то фотокатод смещается за фокальную плоскость на величину (1.20) где /об-фокусное расстояние объектива. Освещенность Еяз изображения, построенного объективом, сфокусированным на бесконечность, пропорциональ- на квадрату его относительного отверстия об (1.21) где Боб - освещенность объектива, создаваемая наблюдаемым предметом; Тпр - коэффициент пропускания объектива; 9из - площадь изображения предмета в фокальной плоскости объектива. Из соотношения (1.21) следует, что основное требование, предъявляемое к объективам приборов ночного видения ,- большая величина их относительного отверстия. Кроме того, объективы должны иметь большое фокусное расстояние, так как при низких уровнях освещенности и при данном относительном отверстии с увеличением фокусного расстояния значительно повышается возможность распознавания объектов. Увеличение фокусного расстояния связано с увеличением размеров аппаратуры и ограничением поля зрения, поэтому, если поиск объектов имеет такое же важное значение, как и их распознавание, необходимо применять объектив с переменным фокусным расстоянием. В приборах наблюдения с ЭОП применяются три типа объективов: линзовые, зеркальные и зеркально-линзовые. |

|

© 2025 Constanta-Kazan.ru

Тел: 8(843)265-47-53, 8(843)265-47-52, Факс: 8(843)211-02-95 |